小野寺稙道(おのでら たねみち)は、戦国時代前期の出羽国の戦国大名であり、小野寺氏の第12代当主です。彼の生年は1487年頃とされ、父は小野寺泰道(やすみち)です。幼名は竜保丸で、初めは義尹を名乗っていましたが、将軍足利義稙から偏諱を受けて稙道と名乗るようになりました。

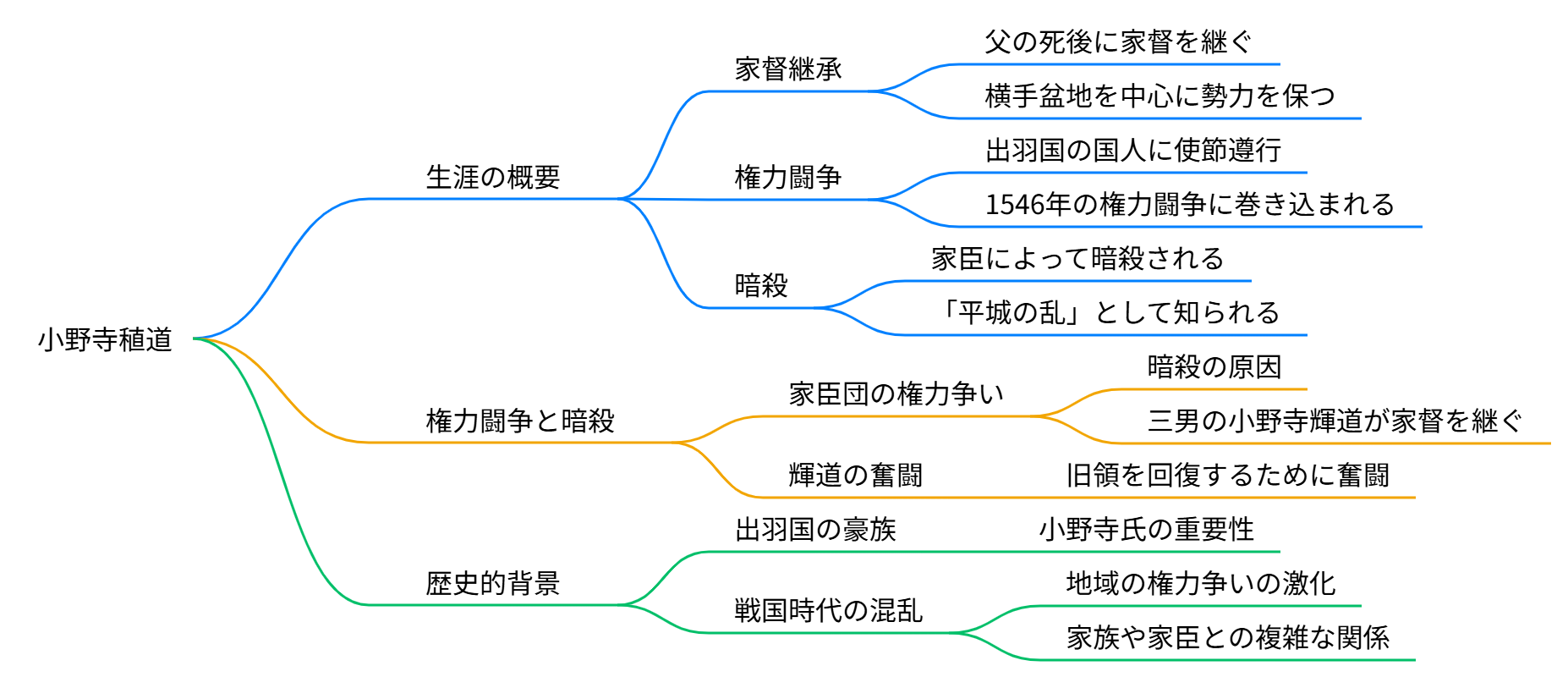

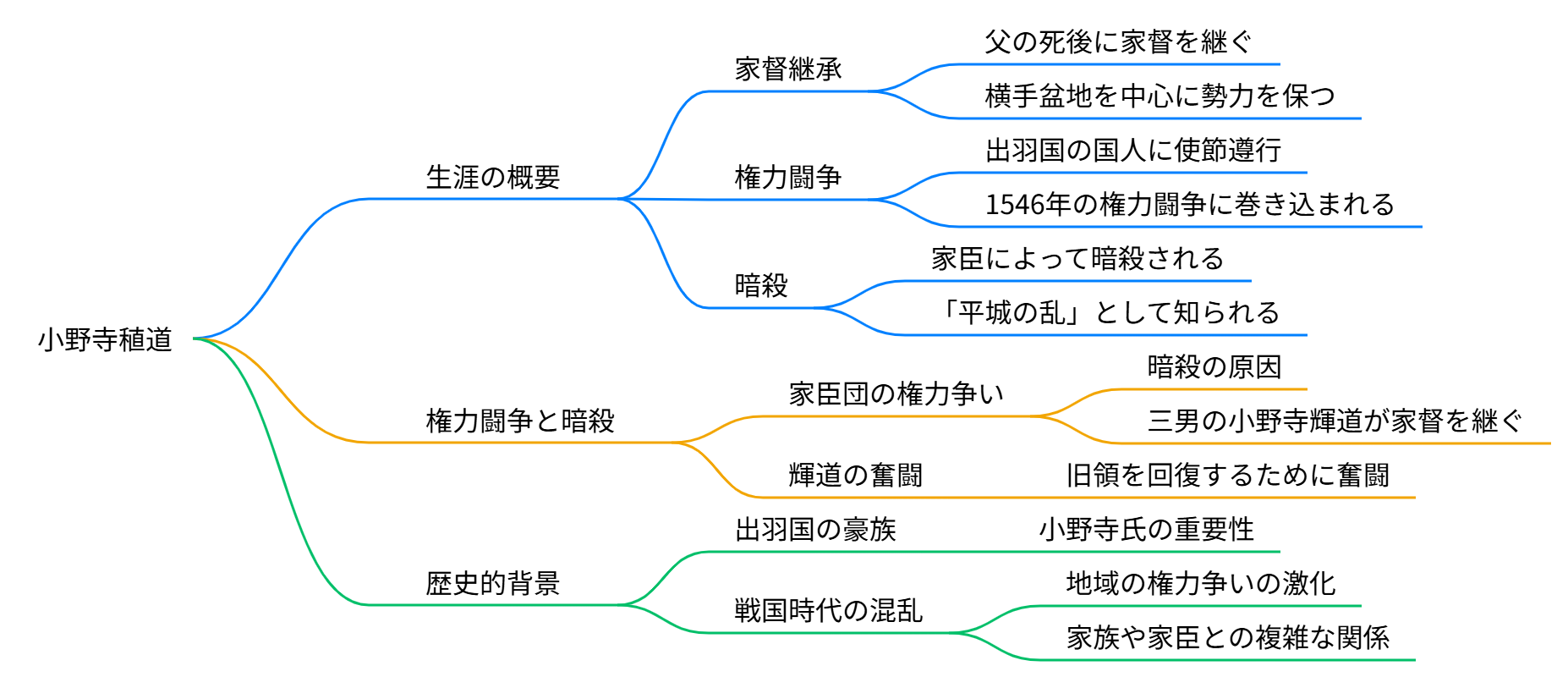

生涯の概要

小野寺稙道は、父の死後に家督を継ぎ、横手盆地を中心に勢力を保ちました。彼は、出羽国の国人たちに対して使節遵行を行い、地域の支配を強化しました。しかし、1546年5月27日、金沢八幡の別当である金乗坊と横手城主の大和田光盛らとの権力闘争に巻き込まれ、家臣によって暗殺されました。この事件は「平城の乱」として知られています。

権力闘争と暗殺

稙道の暗殺は、彼が家臣団の権力争いに巻き込まれた結果であり、彼の死後、三男(または四男)である小野寺輝道(小野寺景道)が家督を継ぎました。輝道は父の死後、旧領を回復するために奮闘しました。

歴史的背景

小野寺氏は、出羽国において重要な豪族であり、彼らの歴史は多くの謎に包まれています。稙道の時代は、戦国時代の混乱の中で、地域の権力を巡る争いが激化していた時期でもありました。彼の治世は、家族や家臣との関係が複雑であったことが、彼の運命に大きく影響を与えました。

小野寺稙道の生涯は、戦国時代の武将としての苦悩や権力闘争の厳しさを物語っており、彼の存在は出羽国の歴史において重要な位置を占めています。

小野寺稙道

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】