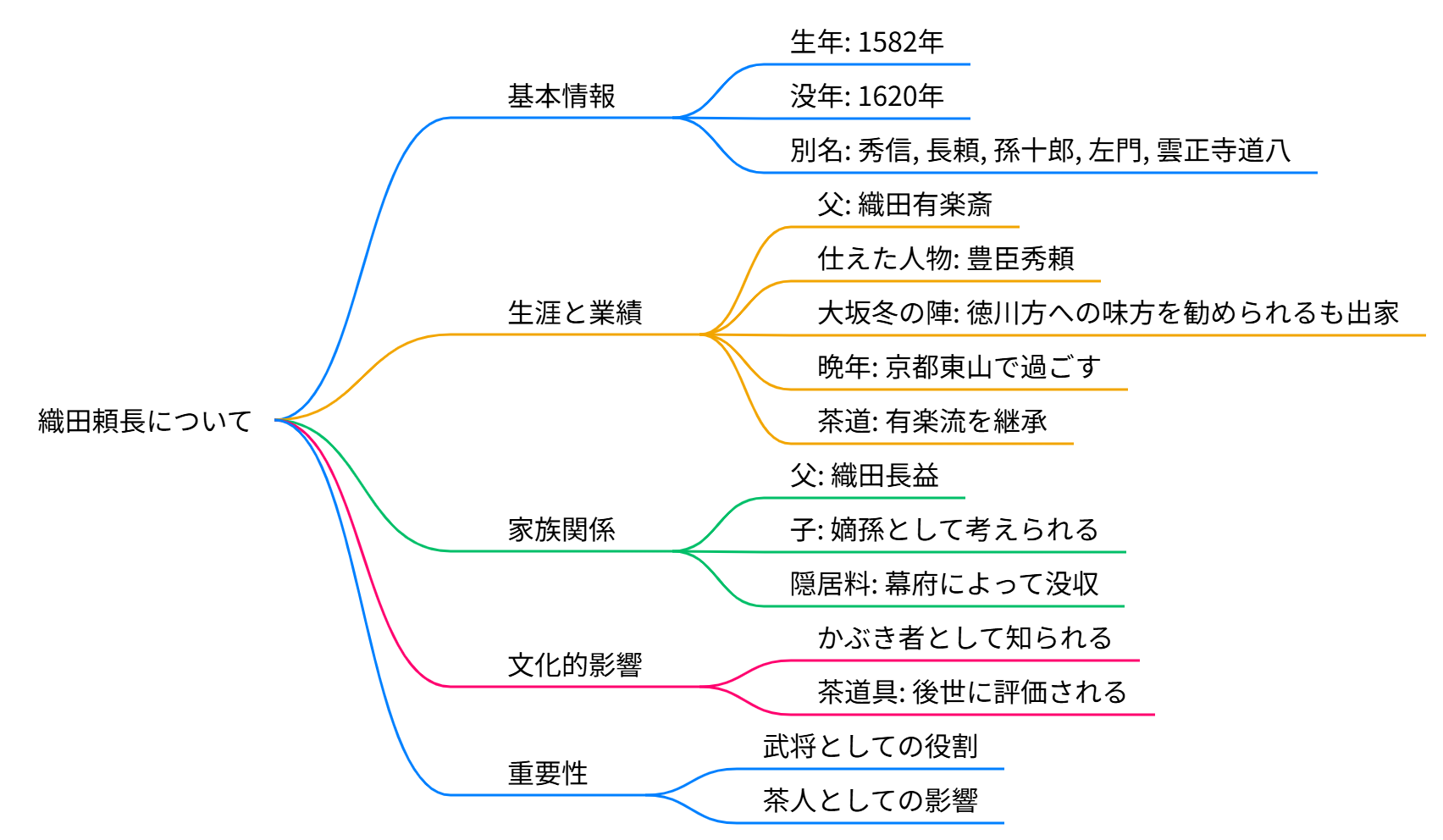

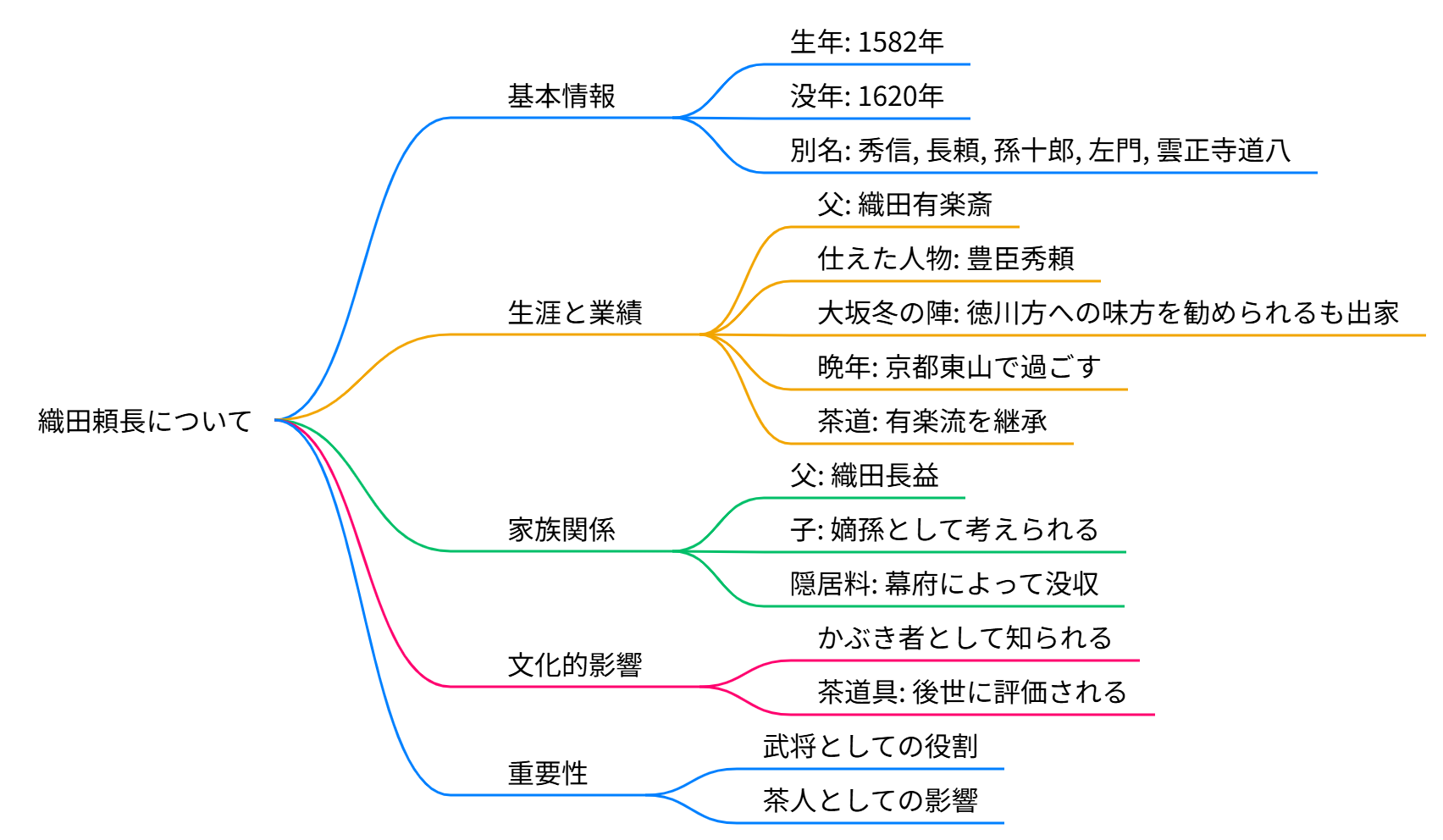

織田頼長について

織田頼長(おだ よりなが)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将であり、茶人としても知られています。彼は1582年に生まれ、1620年に亡くなりました。頼長は織田有楽斎の次男であり、父から茶道を学びました。彼の別名には秀信(ひでのぶ)、長頼(ながより)、通称として孫十郎、左門、雲正寺道八などがあります。

生涯と業績

頼長は、父の有楽斎と共に豊臣秀頼に仕えましたが、大坂冬の陣の際には父から徳川方への味方を勧められたものの、これに従わず出家しました。彼は晩年を京都東山で過ごし、茶道の有楽流を継承しました。

彼の父である織田長益は、頼長の子を嫡孫と考えており、長益の隠居料を相続させようとしていましたが、幕府によって没収されました。頼長は39歳で亡くなり、長寿院に葬られました。

文化的影響

頼長は「かぶき者」として知られ、当時の文化や茶道に影響を与えた人物とされています。彼の茶碗や茶道具は、後世においても評価されています。

このように、織田頼長は武将としてだけでなく、茶人としても重要な役割を果たした人物です。彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況と文化的背景を反映しています。

織田頼長

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】