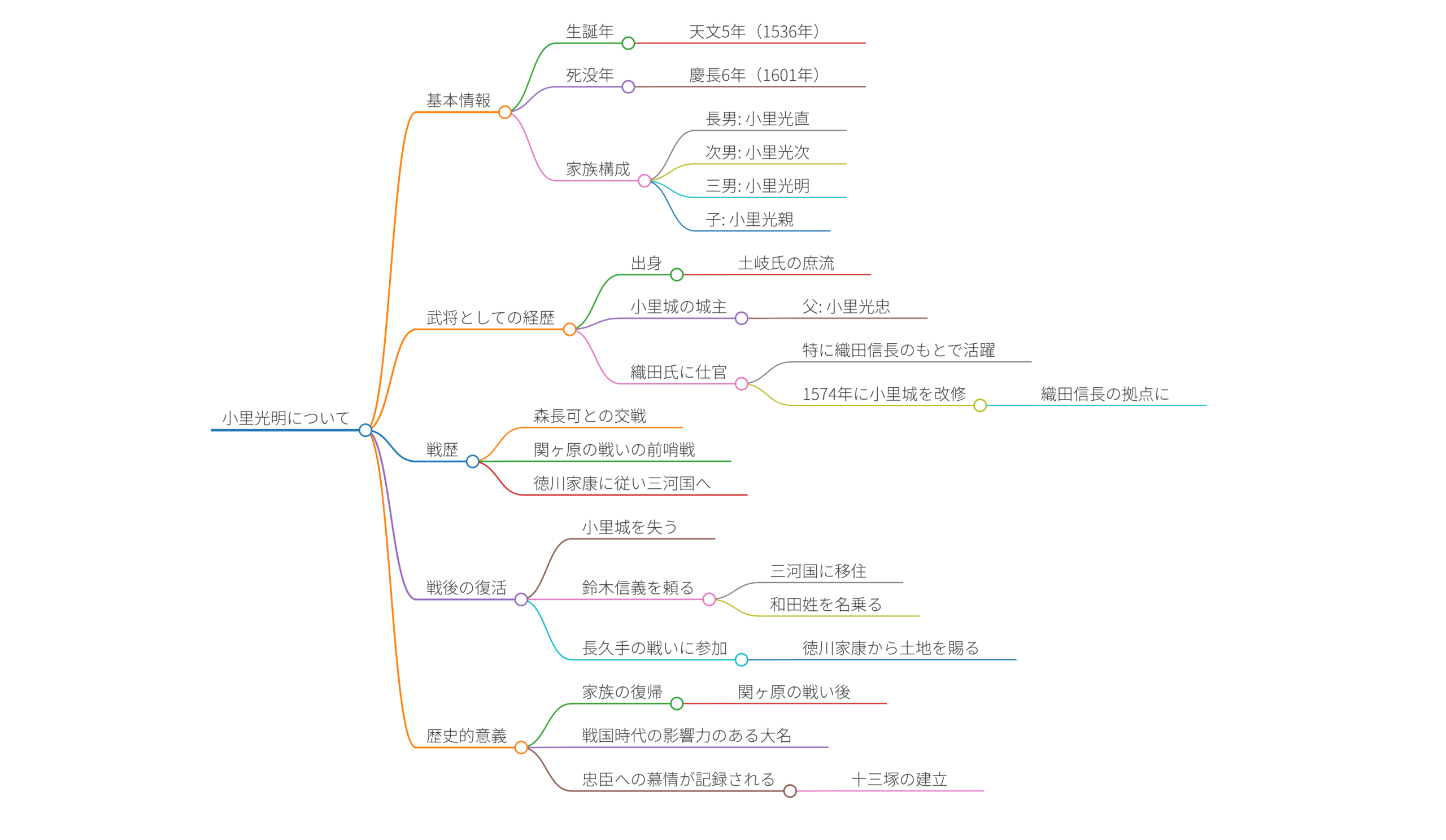

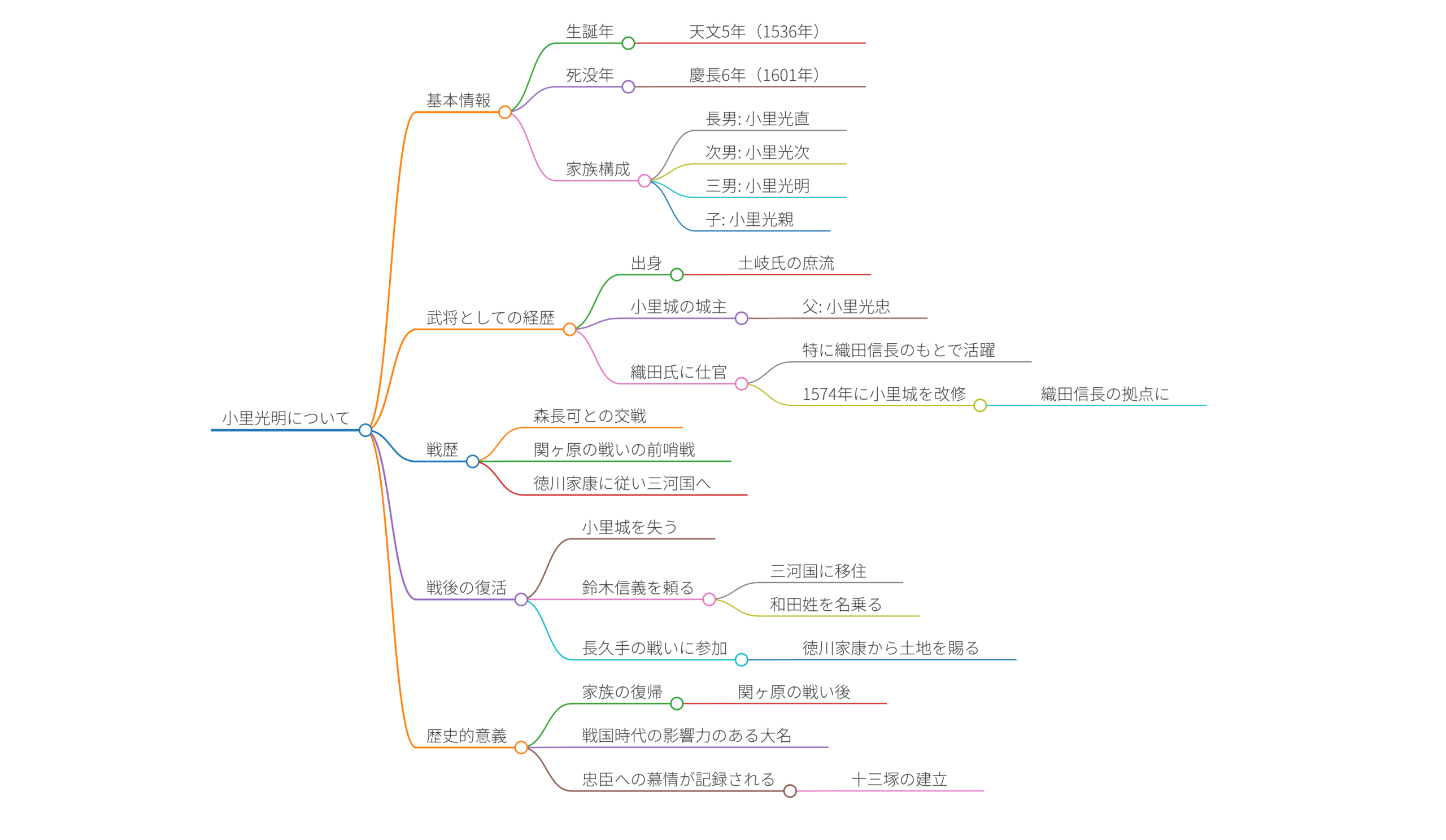

小里光明について

小里光明(おり みつあき)は安土桃山時代の武将であり、土岐氏の庶流である小里氏の一員です。彼は美濃国の小里城の城主であり、父は小里光忠です。

光明は、織田氏に仕官し、特に織田信長のもとで活躍しました。1574年(天正2年)、彼は小里城を改修し、この城を織田信長に対する拠点としました。また、彼の子孫である小里光親は、関ヶ原の戦い後に小里光明が徳川家康から賜った土地に戻ることになります。

歴史的には、光明は森長可との交戦も経験し、戦国時代の複雑な情勢の中で多くの戦闘を通じて頭角を現しました。彼は関ヶ原の戦いの前哨戦にも参加し、その後徳川家康に従って三河国へ移りました。

光明の業績は、彼が小里城を利用して戦略的に活動していたことや、家族が関ヶ原の戦い後に復帰したことに関連しています。このようにして、彼は戦国時代の影響力のある大名の一人として記憶されています。

小里光明は、天文5年(1536年)に生まれ、慶長6年(1601年)に亡くなっています。彼の家族構成には、長男の小里光直、次男の小里光次、三男の小里光明、そして子として小里光親がいます。

光明は元亀元年(1572年)に小里城の改修に関与し、その後、本能寺の変の後に織田信孝に仕官しましたが、信孝が羽柴秀吉に敗れると、その結果、彼の地位が危うくなりました。

また、彼は1583年(天正11年)に森長可に攻められ、恵那郡大川村での戦闘で多くの家臣が自刃したエピソードも重要です。この場所には後に十三塚という名の墓が建てられ、彼の忠臣への慕情が表されています。

その後、光明は小里城を失い、義兄弟の鈴木信義を頼って三河国に移住し、和田姓を名乗るようになります。1584年(天正12年)には長久手の戦いに参加し、その活躍により、徳川家康から相模国に300石を賜ったことも記録されています。

戦後、彼は慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いにおける東濃の戦いに参加し、戦功により家族が再び土地を与えられた経緯も彼の歴史的意義を高めています。彼は戦国時代の大名の中でも特に復活を遂げた武将の一人として知られています。

小里光明

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】