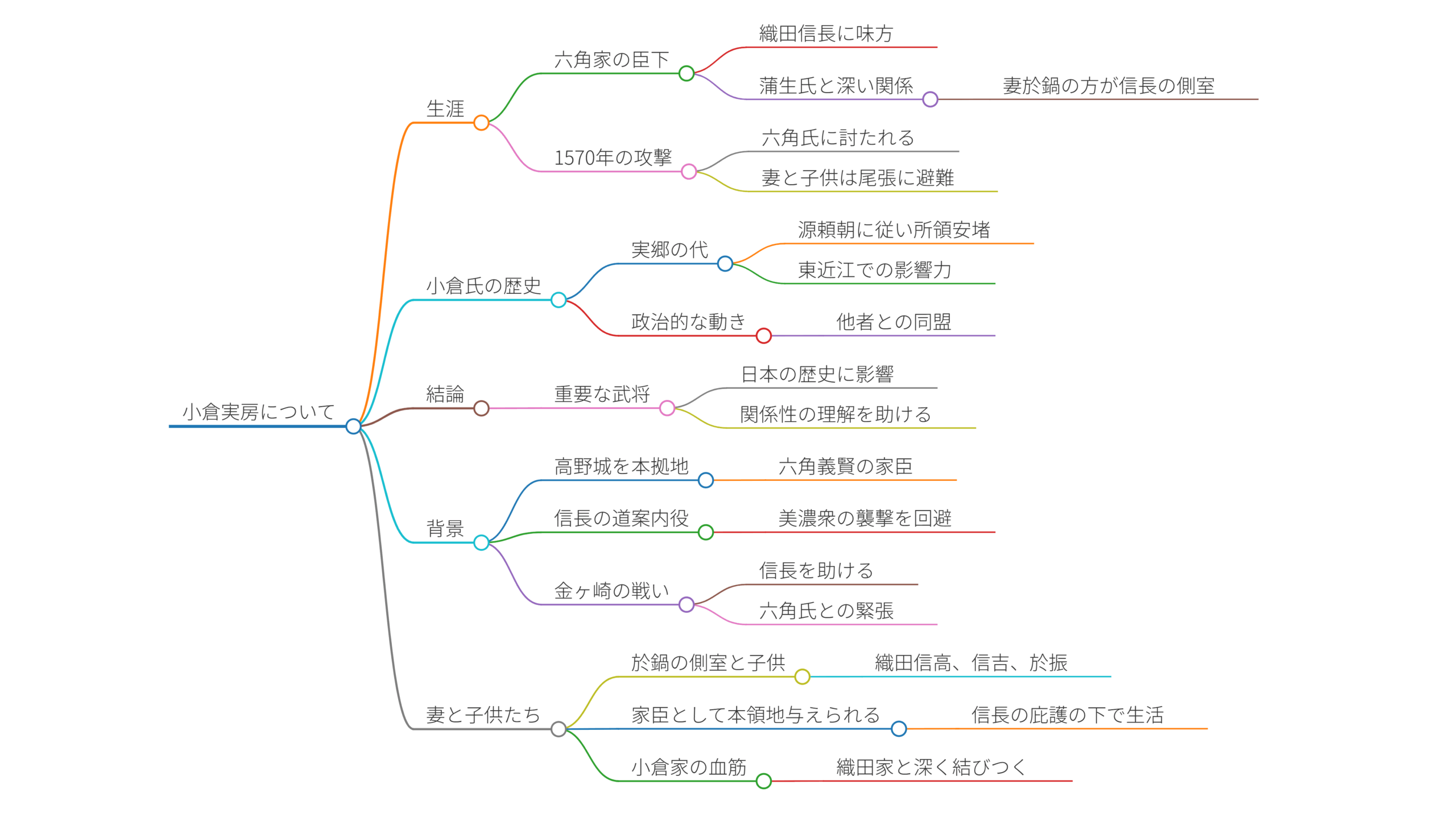

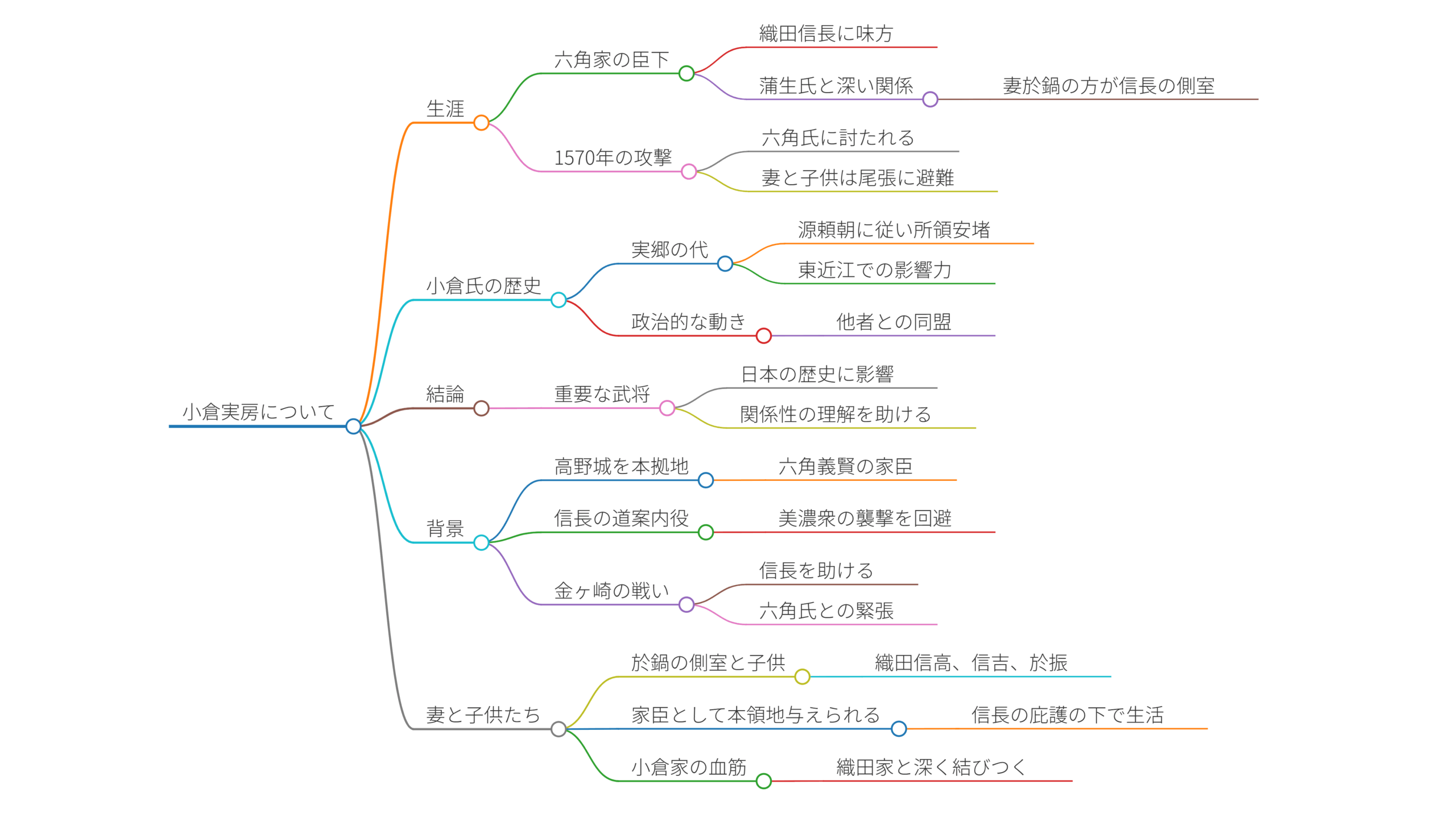

小倉実房について

小倉実房(おぐらさねふさ、生年不詳 - 永禄13年(1570年))は、戦国時代の武将であり、近江国の小倉氏の家臣として知られています。彼は右京亮(兵庫亮とも称される)という官職名を持ち、諱は実澄(さねずみ)とも呼ばれました。

生涯

小倉実房は、六角家の臣下でありながら、後に織田信長に味方します。その一方で、彼は蒲生氏とも深い関係を持っていました。実房は、彼の妻である於鍋の方が後に織田信長の側室となることで知られています。この結婚により、実房は信長との関係を深めました。

1570年、実房は信長に味方したため、敵である六角氏によって攻撃され、最終的には討たれました。彼の妻と子供たちは尾張に避難し、実房の死後は蒲生氏の日野城に囲われることとなります。

小倉氏の歴史

小倉氏は、実房の父の代である実郷のときに、源頼朝に従い近江国で所領を安堵されました。東近江において大きな力を持っていた一族であり、地域の歴史において重要な役割を果たしました。彼らの政治的な動きや他者との同盟は、戦国時代の複雑な情勢を反映しています。

結論

小倉実房は、戦国時代における重要な武将の一人であり、その活動は当時の日本の歴史に影響を与えました。彼の物語は、個々の武将の立場と彼らの関係性を理解する手助けとなります。

小倉実房は、小倉東家の当主であり、高野城を本拠地としました。彼は六角義賢の家臣として活動しましたが、織田信長との関係は、信長の尾張国統一前から築かれていた可能性があります。1559年の信長の上洛時に、実房は信長の道案内役を務め、美濃衆の襲撃を回避する手助けをしたとされています。さらに、1570年の金ヶ崎の戦いにおいても彼は信長を助けたため、六角義賢の怒りを買い討たれました。この背景には、実房と六角氏との関係にある深刻な緊張が存在していました。

実房の妻である於鍋の方は、信長の側室となった後、彼と間に生まれた織田信高、信吉、於振といった子供たちを持つことになりました。彼女は実房の子供たちとともに、信長の家臣として近江に本領地を与えられることになりました。実房の死後、於鍋の方と彼らの子供たちは織田家の庇護の下で生活を続け、信長の死後も高い地位を保ちました。これにより、小倉家の血筋は、信長の死後も織田家と深く結びつくこととなります。

小倉実房

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】