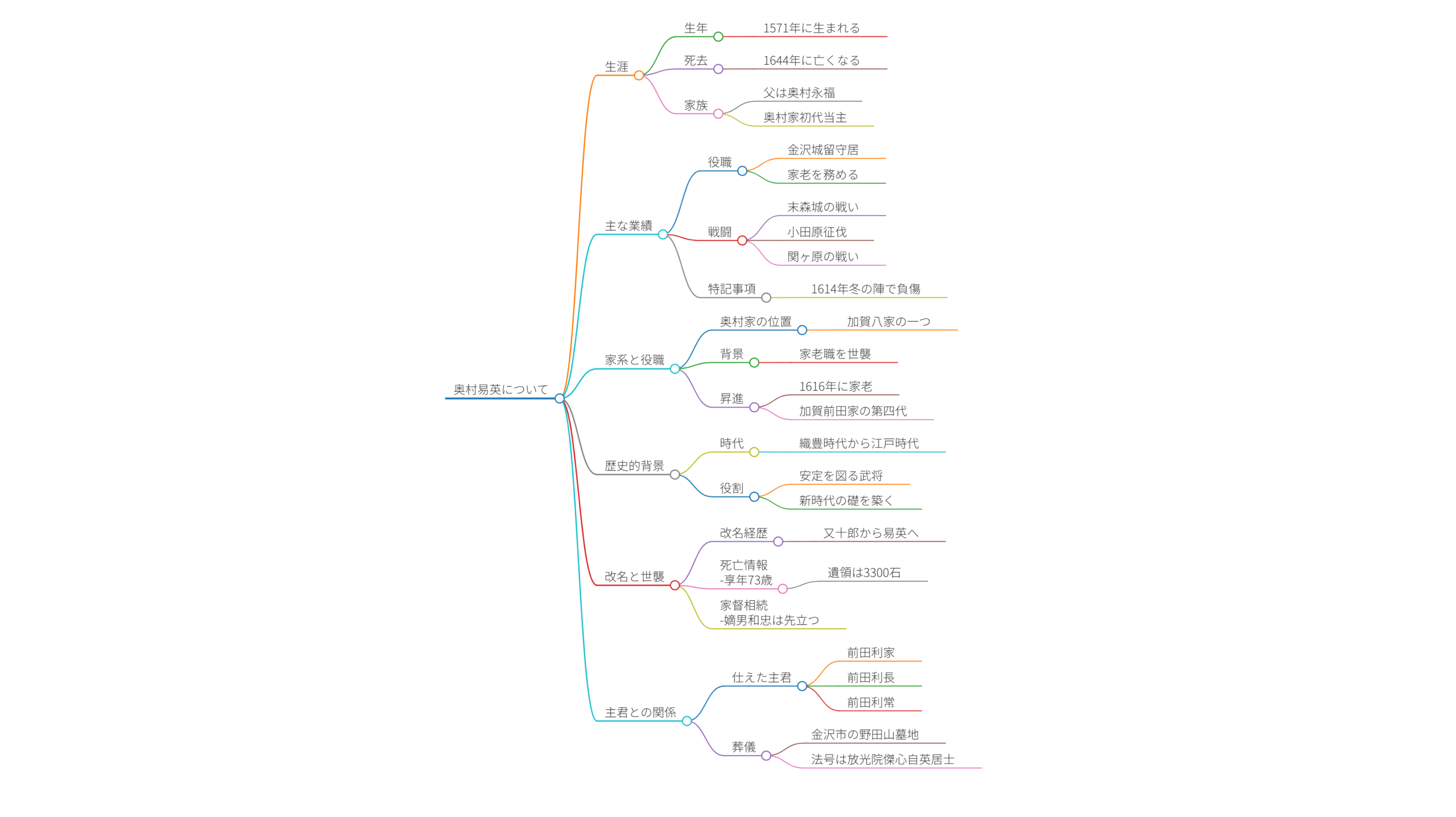

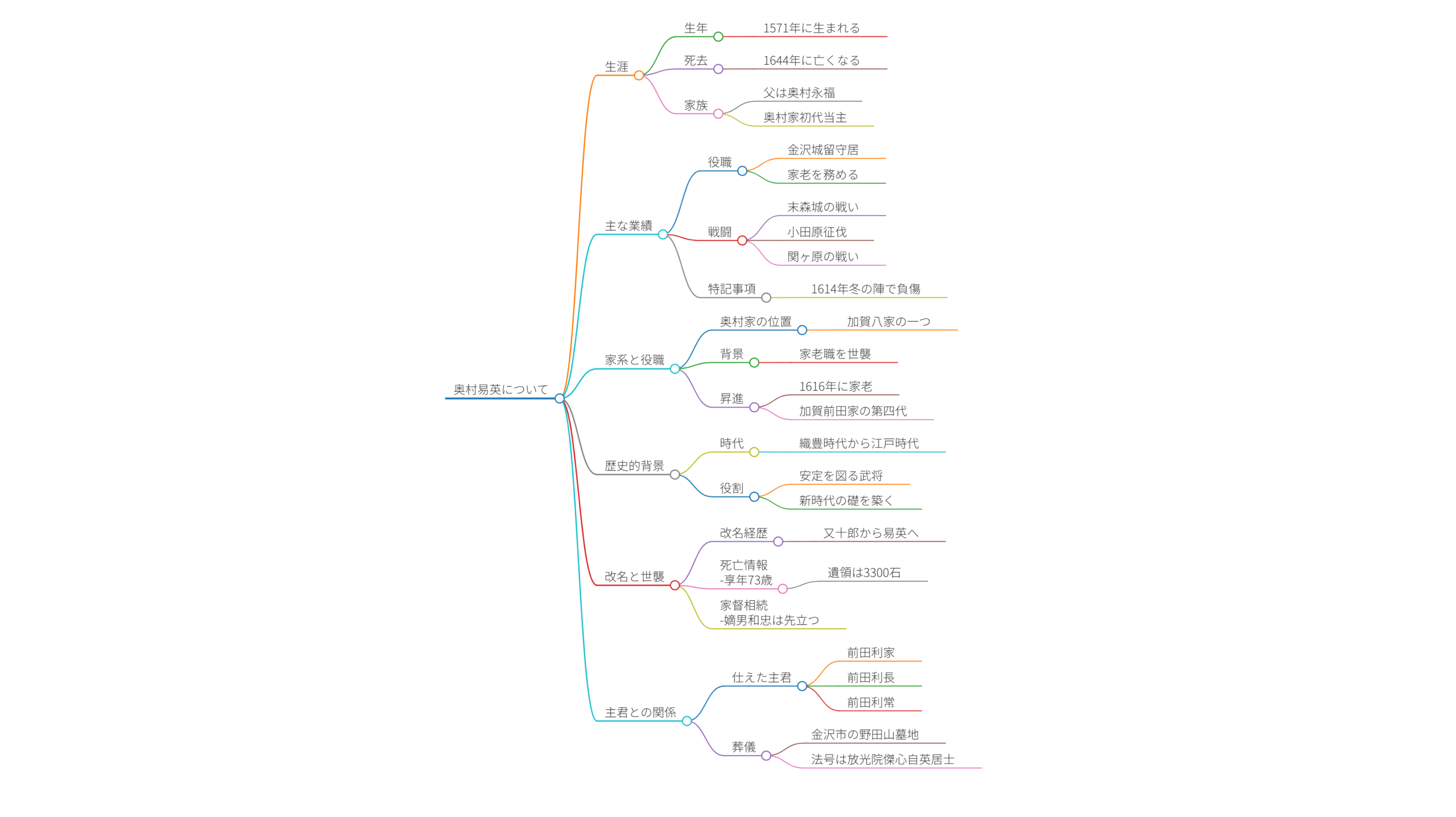

奥村易英について

奥村易英(おくむら やすひで)は、1571年に生まれ、1644年に亡くなった日本の武将であり、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活動しました。彼は加賀藩の武士であり、前田家に仕えていました。父親は奥村永福であり、彼は奥村家の初代当主の一人として知られています。

主な業績

易英は、金沢城の留守居や家老を務めたことがあり、前田利常に仕えました。彼は、末森城の戦いや小田原征伐、関ヶ原の戦いなどの重要な戦闘で活躍し、実際に3000石の領主となりました。特に、1614年の冬の陣では、弟の奥村栄頼と共に真田丸を攻撃し、負傷を負ったことが記録されています。

家系と役職

奥村家は加賀八家の一つであり、家老職を世襲しており、易英もこの家系の重要な人物でした。彼は慶長21年(1616年)には家老に昇進し、加賀前田家の第四代に仕えました. 彼の家系には、彼の子孫も多く存在し、執事や家老職を引き継いでいきました。

歴史的背景

易英が活躍した時代は、織豊時代から江戸時代への移行期であり、多くの戦争や政治的変動があった時期でした。この背景の中で、彼のような武将たちは、地域や国の安定を図り、新たな時代の礎を築く役割を果たしました。

奥村易英の生涯には、彼の改名や世襲などの重要な側面が存在します。彼は、最初に又十郎、次に可郷、栄郷、最終的に易英と名を改めています。この改名は、彼の成長や地位の変遷を示しており、武将としてのアイデンティティの変化を反映しています。

また、彼は寛永20年(1643年)に死去した際、享年73歳であり、その遺領は3300石でした。彼の嫡男である和忠は先立って亡くなったため、奥村庸礼が家督を相続し、外孫の正富も養子として1000石を与えられ分家したという歴史的事実があります。

さらに、易英の主君である前田利家から、その後の前田利長や利常、光高に至るまで、彼の仕える家族の変遷も彼の生涯に大きな影響を与えています。彼は、これらの武将たちがキャリアの中で直面したさまざまな政治的な状況において、重要な役割を果たしました。彼の葬儀は金沢市の野田山墓地で行われ、法号は放光院傑心自英居士です。これもまた、彼の名声と地位を象徴しています。彼の生涯は、戦国時代の終わりから江戸時代の初期にかけての日本の歴史の中で、重要な軌跡を描いています。

奥村易英

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】