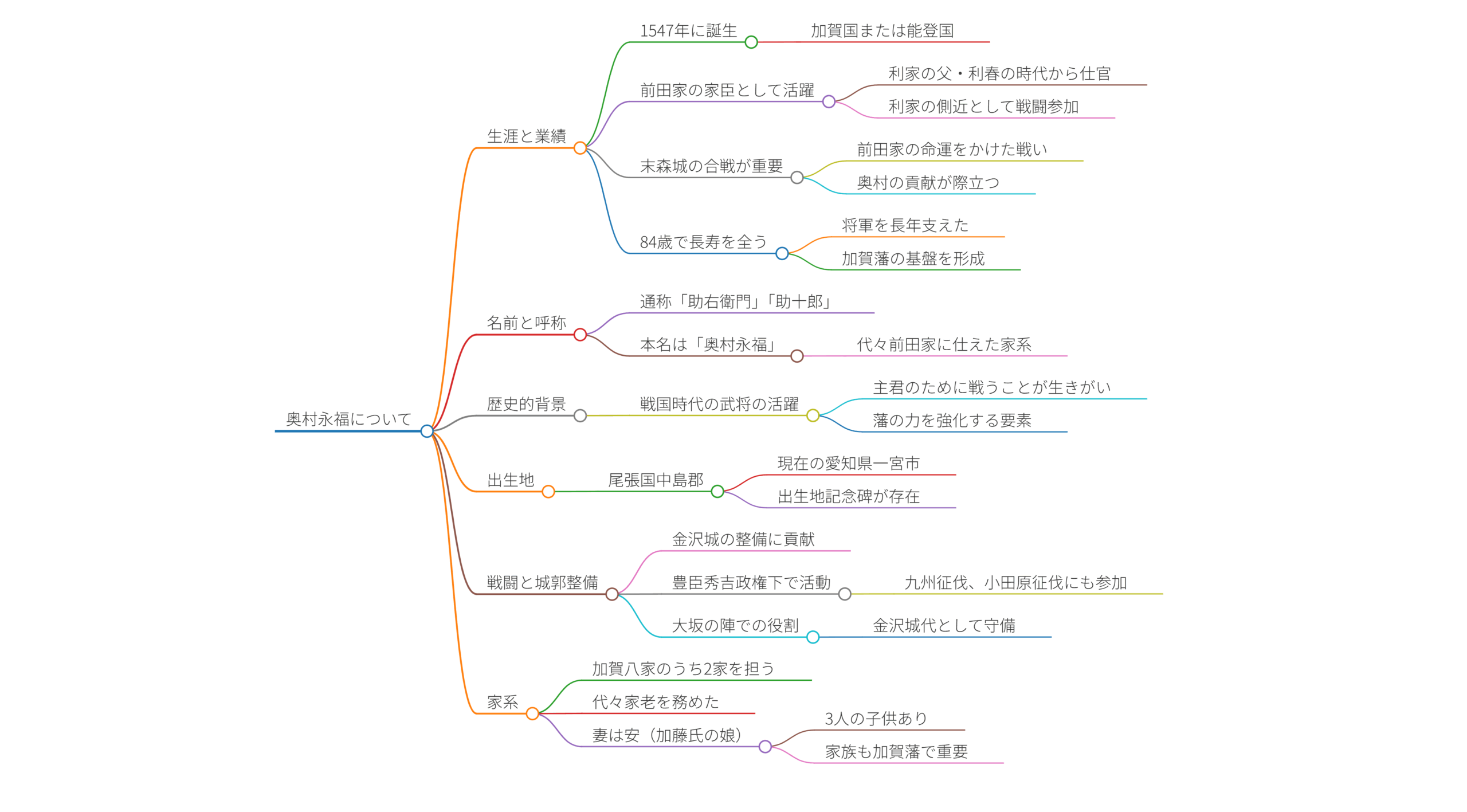

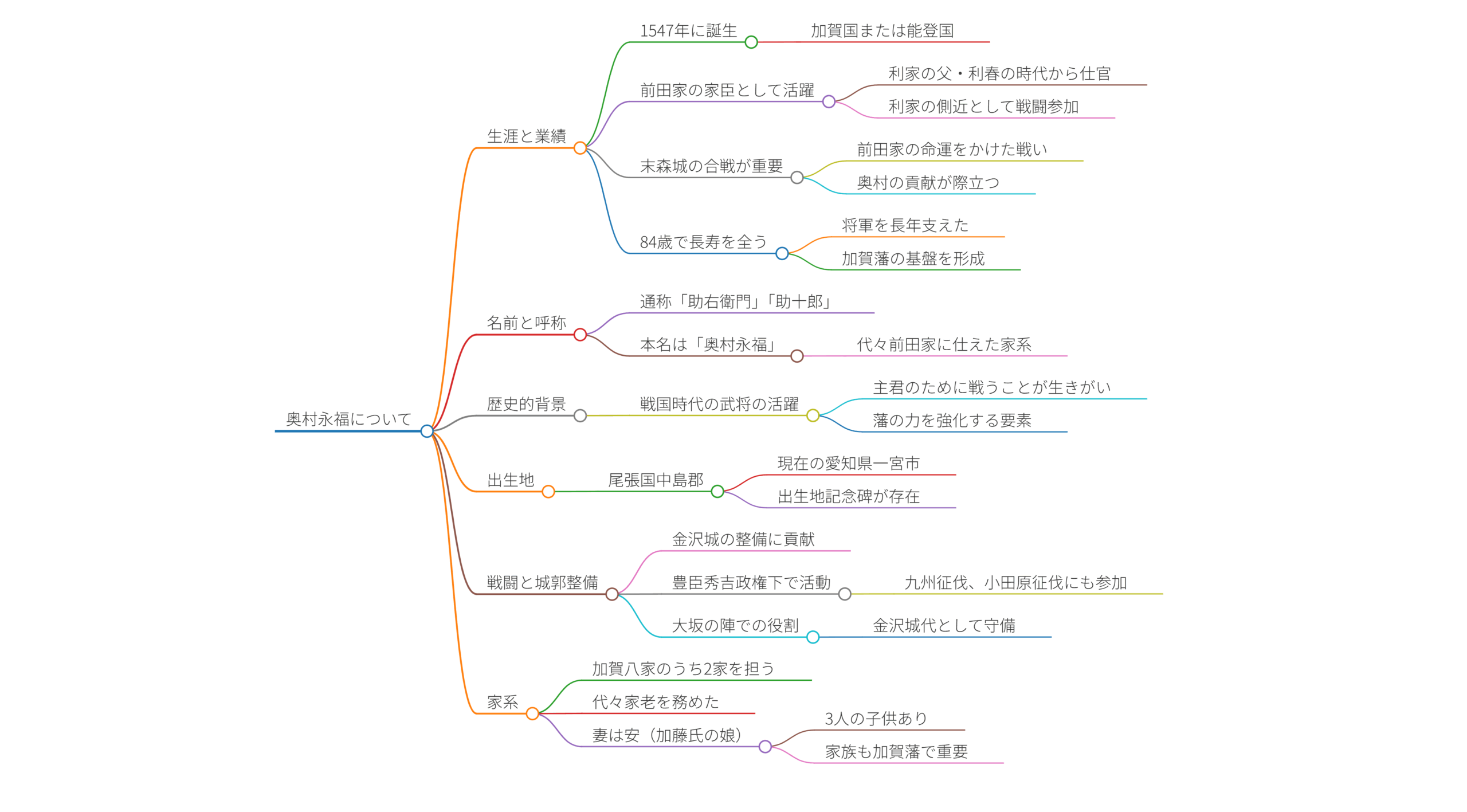

奥村永福について

奥村永福(おくむら ながとみ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活動した武将で、前田家の家臣として知られています。彼は1547年に加賀国か能登国で生まれ、特に前田利家の重臣としての役割が重要視されています。

生涯と業績

奥村永福は、前田利家の父である利春の時代から仕官しており、特に利家が家督を継いだ後も彼の側近として重要な戦闘に参加しました。

彼が特に名を馳せたのは、天正14年(1586年)の末森城の合戦です。この戦いでは、前田家の命運が大きくかかっており、奥村永福の貢献は非常に重要でした。

また、彼は江戸時代初期まで生存し、84歳という長寿を全うしました。将軍の仕事を長年にわたり支え、前田利家の両輪としての役割を果たしました。彼と同時代の武将たちとの関わりも深く、加賀藩の基盤を築く一助を担っていました。

名前と呼称

彼は通称として「助右衛門」や「助十郎」で知られていますが、本名は「奥村永福」または「奥村家福」とも言われています。これは、彼の家系が代々前田家に仕えていたことに由来しています。

歴史的背景

戦国時代の日本では、武将たちが勢力を競い合った時代であり、奥村永福はその中で前田家に仕え、数々の武勲を立てました。彼のような家臣たちは主君のために戦うことが生きがいであり、彼らの存在が各藩の力を強化する重要な要素となっていました。

奥村永福の出生地は尾張国中島郡(現在の愛知県一宮市)であり、ここには彼の出生地を記念した碑もあります。彼は前田家の家督を支えるため、様々な戦闘や城郭整備に携わり、その功績は数多く評価されています。特に、金沢城の整備における貢献が著名です。

また、彼は豊臣秀吉の政権下でも恩恵を受け、九州征伐や小田原征伐といった大規模な戦闘にも参加しました。彼の大坂の陣での役割も重要で、金沢城代として守備に努めました。

さらに、彼の家系は加賀八家のうち2家を担い、代々家老を務めたことでも知られています。妻は安(加藤氏の娘)で、彼との間に子供も3人おり、これらの家族も後の加賀藩において重要な役割を果たしました。このように、奥村永福は加賀藩の礎となる存在で、尽力を続けてきた人物であると言えます。

奥村永福

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】