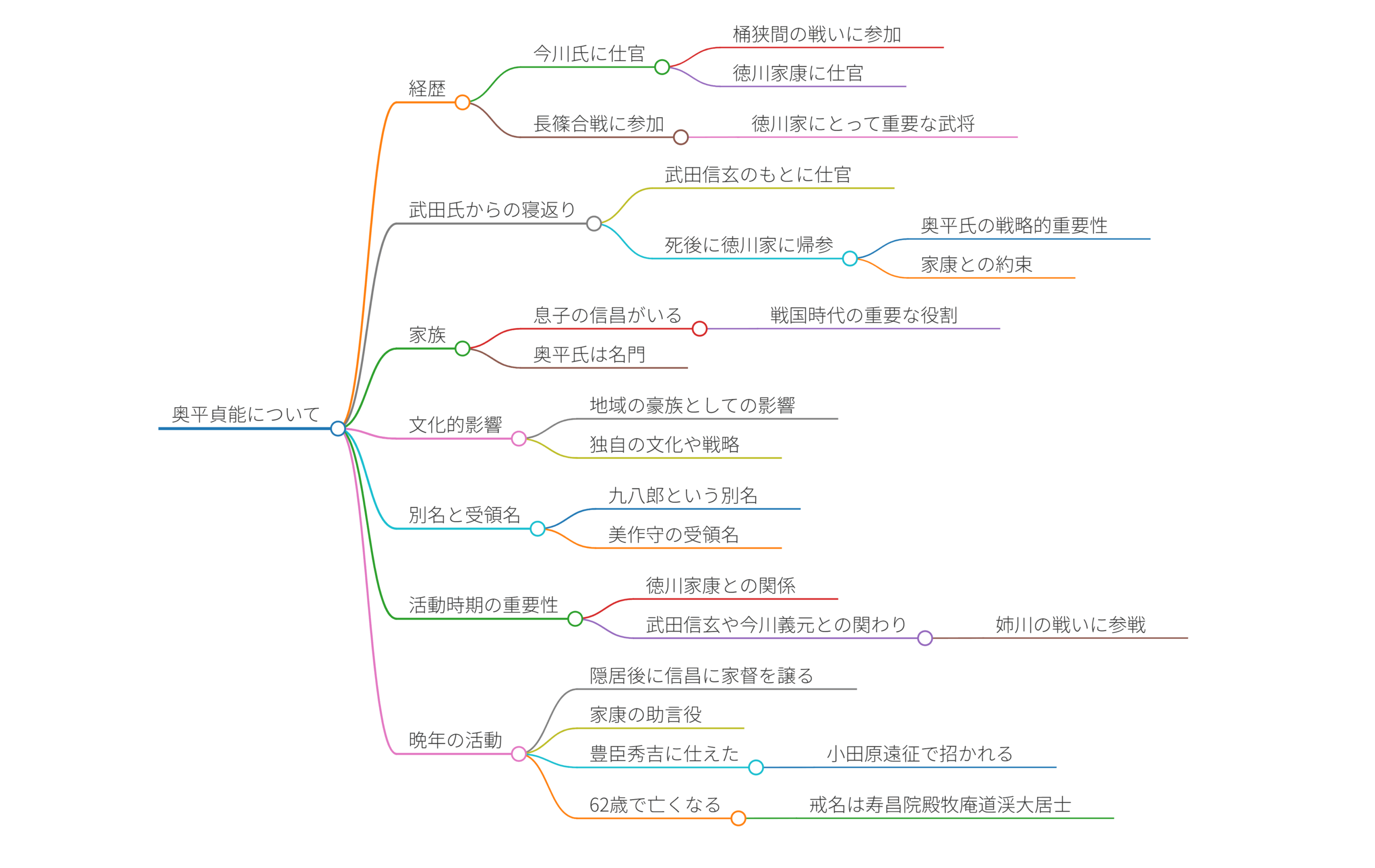

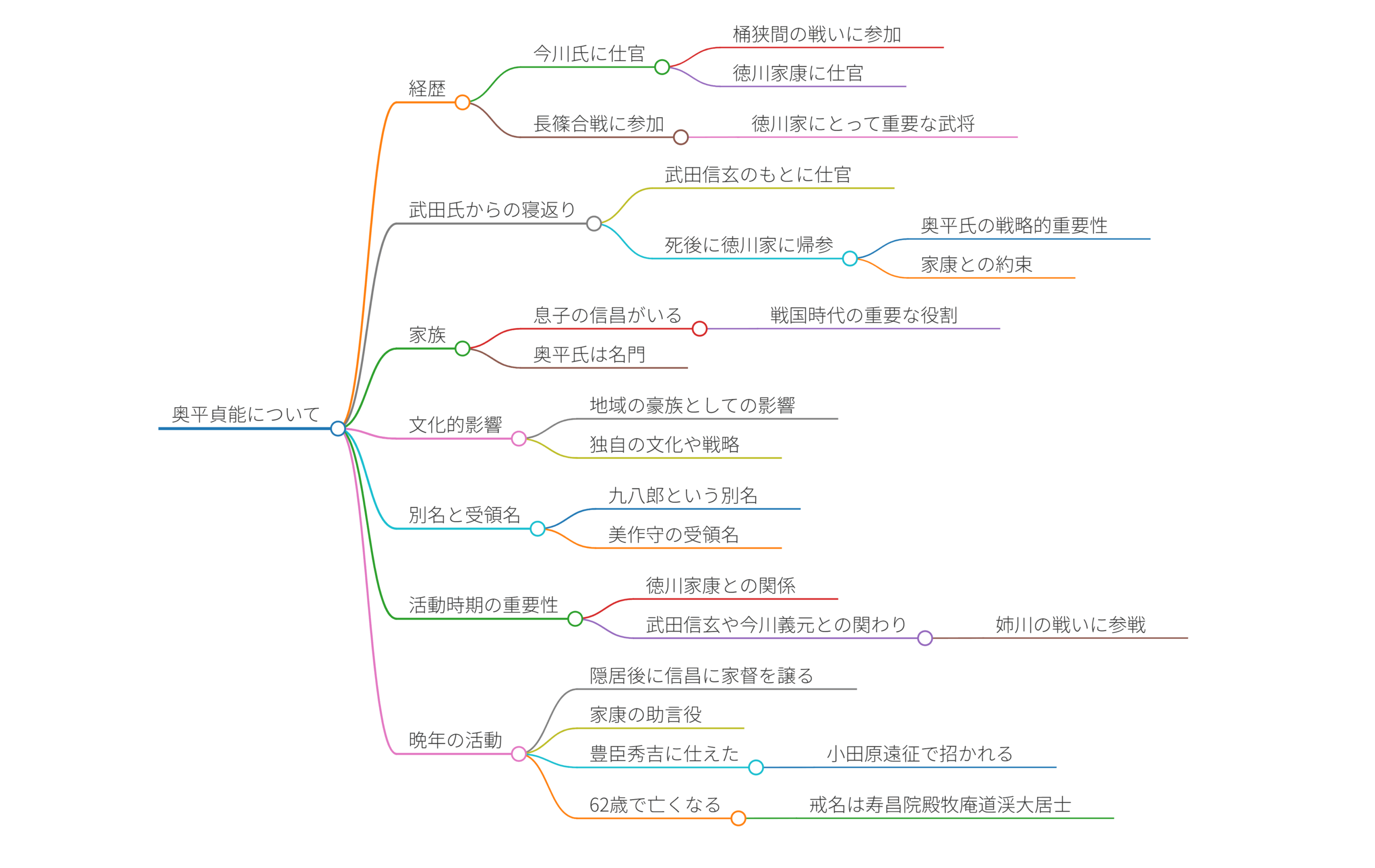

奥平貞能について

奥平貞能(おくだいら さだよし)は、日本の戦国時代に活躍した武将で、1537年に生まれ、1599年に亡くなりました。彼は奥平氏の一員であり、父は奥平貞勝です。

経歴

貞能は最初、今川氏に仕官しましたが、桶狭間の戦い(1560年)で今川氏が大きな打撃を受けた後、徳川家康に仕官しました。彼は長篠合戦(1575年)にも参加し、この戦いでの功績により、徳川家にとって重要な武将となりました。

武田氏からの寝返り

貞能は一時、武田信玄のもとに仕官しましたが、信玄の死後は再び徳川家に帰参しました。この時期、徳川家にとって奥平氏は戦略的に重要な存在であり、貞能の寝返りは家康にとって大きな利点となりました。家康が彼の子、信昌に対して約束した条件によって、貞能は再び徳川側につくことを決意したとされています。

家族

貞能の家族構成も興味深く、彼には息子の信昌がおり、彼もまた戦国時代において重要な役割を果たしました。奥平氏は代々、三河地方における名門として知られています。

文化的影響

貞能は地域の豪族としてだけでなく、文化的な面でも地元への影響を及ぼしました。奥平氏は、特に武田や徳川の勢力に挟まれながらも、独自の文化や戦略を築いていきました。

奥平貞能の別名には九八郎があり、彼は美作守の受領名を持っていました。彼の活動時期には、徳川家康との関係だけでなく、武田信玄や今川義元との関わりも重要でした。特に、元亀元年(1570年)の姉川の戦いにも参戦しており、戦国時代の多くの重要な戦闘で彼の存在が見られました。また、貞能は戦後に隠居し、長男の信昌に家督を譲った後は、家康の許にて助言役として活躍しました. 戦後、豊臣秀吉にも仕え、小田原遠征時には秀吉からも招かれ、その後は美作守としての地位を得るなど、彼の人生は戦国期の激動の中で非常に大きなものとなりました。彼は62歳で亡くなり、戒名は寿昌院殿牧庵道渓大居士とされています。

奥平貞能

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】