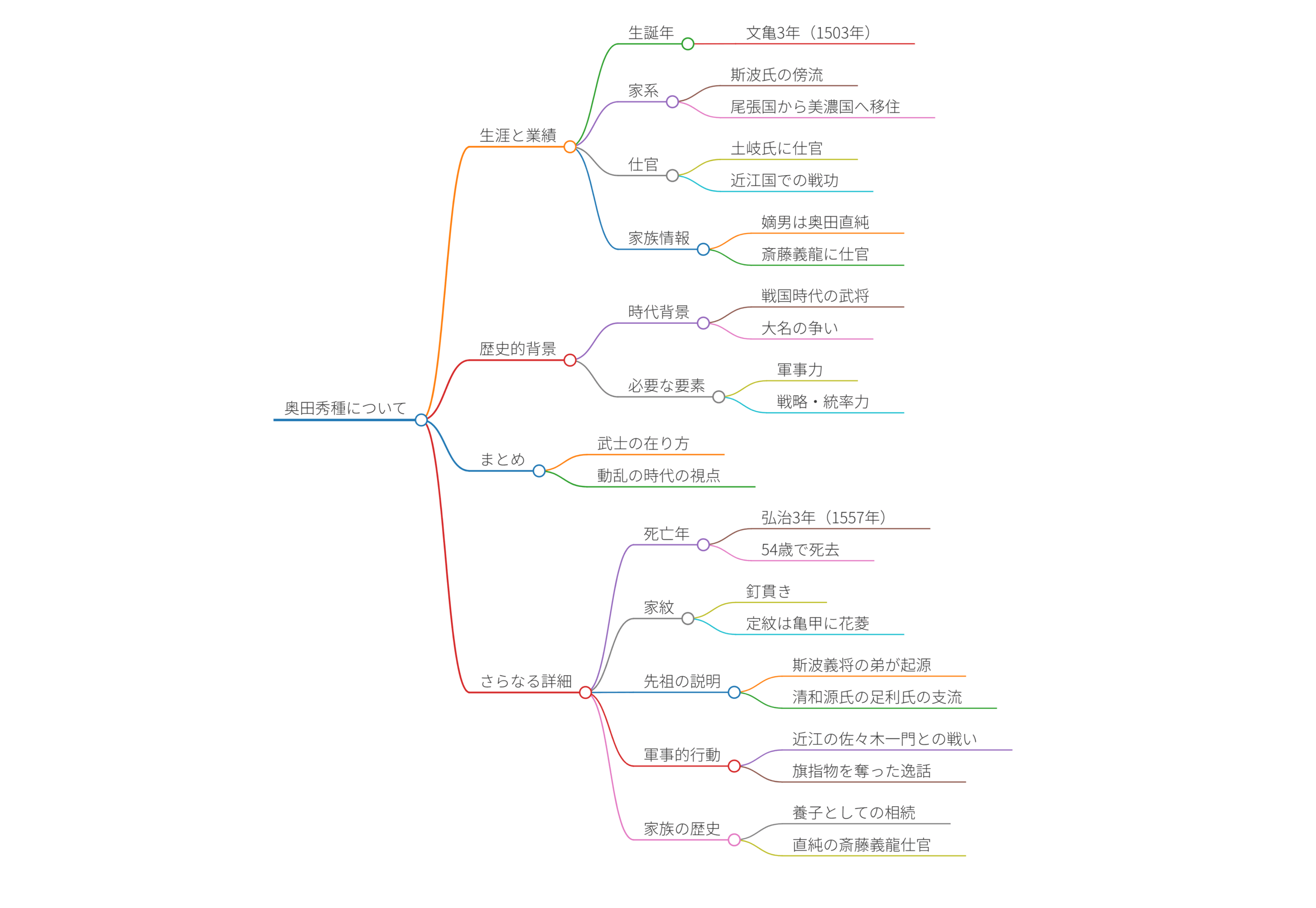

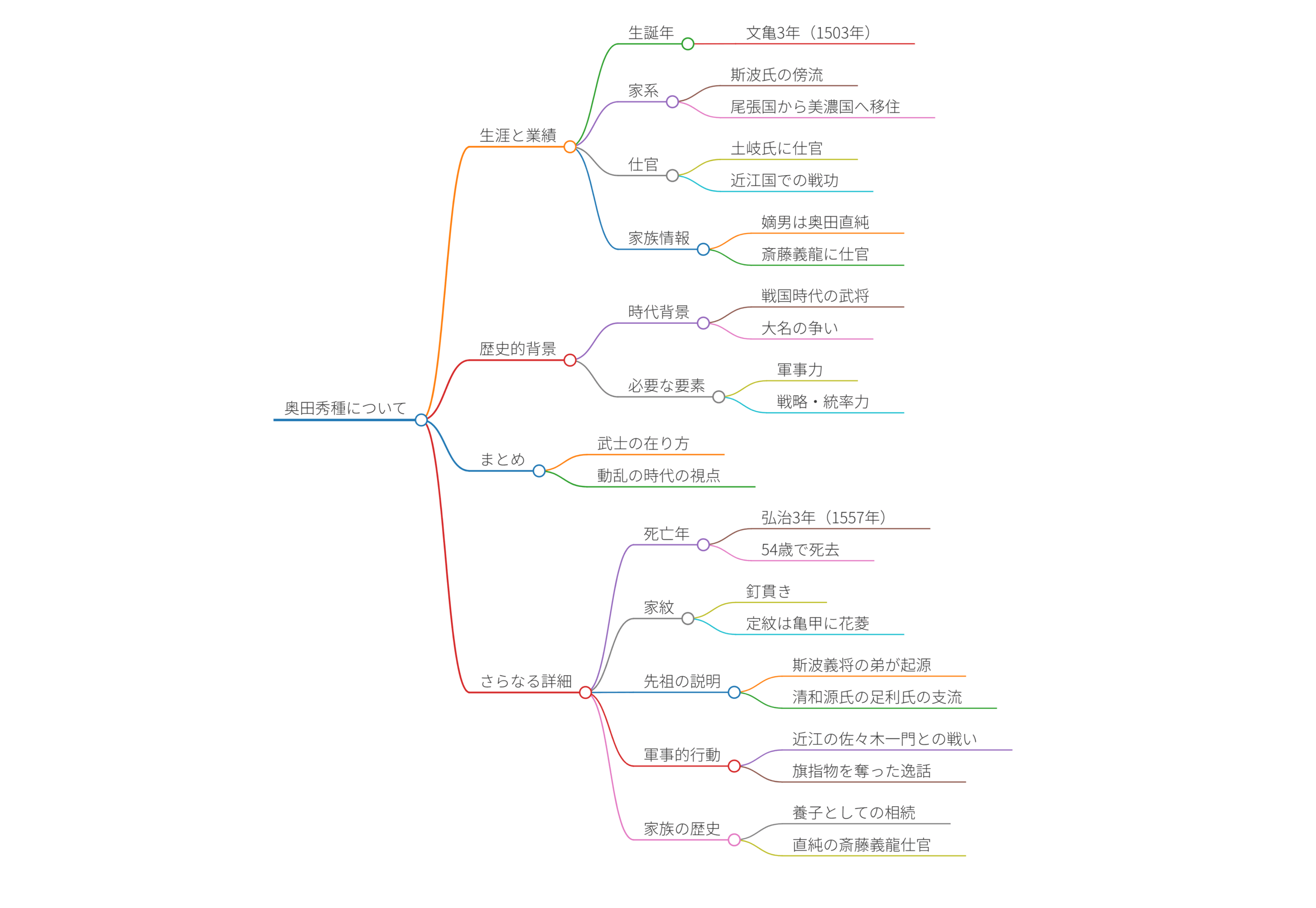

奥田秀種について

奥田秀種(おくだ ひでたね)は、戦国時代に活動した日本の武将です。彼の生誕は文亀3年(1503年)であり、父は奥田直純です。

生涯と業績

秀種は、斯波氏の傍流にあたる家系に生まれ、もともと尾張国から美濃国茜部に移住しました。彼は主に土岐氏に仕官し、近江国での合戦で戦功を挙げるなど、武将としての手腕を証明しました。

秀種はまた、彼の家族や家系に関する情報も重要です。彼の嫡男である奥田直純は斎藤義龍に仕え、さらにその父である奥田秀種の影響を受けつつ、武将としての道を歩みました。

歴史的背景

奥田秀種の活動する時代は、戦国時代であり、多くの大名が争いを繰り広げていました。この時期、武将は単に軍事力だけでなく、戦略や自軍の統率力など、さまざまな要素が求められていました。秀種もその流れの中で生き抜いた一人であり、地域の対立や連携の中でその実力を存分に発揮していたと考えられます。

まとめ

彼の生涯は、当時の日本における武士の在り方や、戦国時代という動乱の時代を一つの視点から見る上で重要な要素となります。

奥田秀種は、戦国時代の著名な武将であり、弘治3年(1557年)9月5日に亡くなっています。この時期、彼は54歳で、家紋は「釘貫き」であり、定紋は「亀甲に花菱」とされます。

彼の先祖は、斯波義将の弟である義種に起源を持ち、民部少輔満種から始まります。秀種は奥田氏の家系を相続し、そのため彼自身も奥田氏の一員とみなされます。奥田氏は清和源氏の足利氏の支流である斯波氏に由来し、彼の活動はこのような伝統的な背景の上に基づいています。

また、秀種が取った軍事的な行動や手柄についても詳細がある。彼は特に近江の佐々木一門との戦いで、相手の旗指物を奪ったという逸話があります。これは彼の戦術の巧妙さを示すものであり、武士としての名声を高める要因となりました。

さらに、彼の家系は途中で途絶えたものの、秀種が養子となることで奥田家を相続し、その後の家族の歴史に大きな影響を与えました。特に彼の子孫である直純は、その影響を受けて斎藤義龍に仕えることになります。

奥田秀種

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】