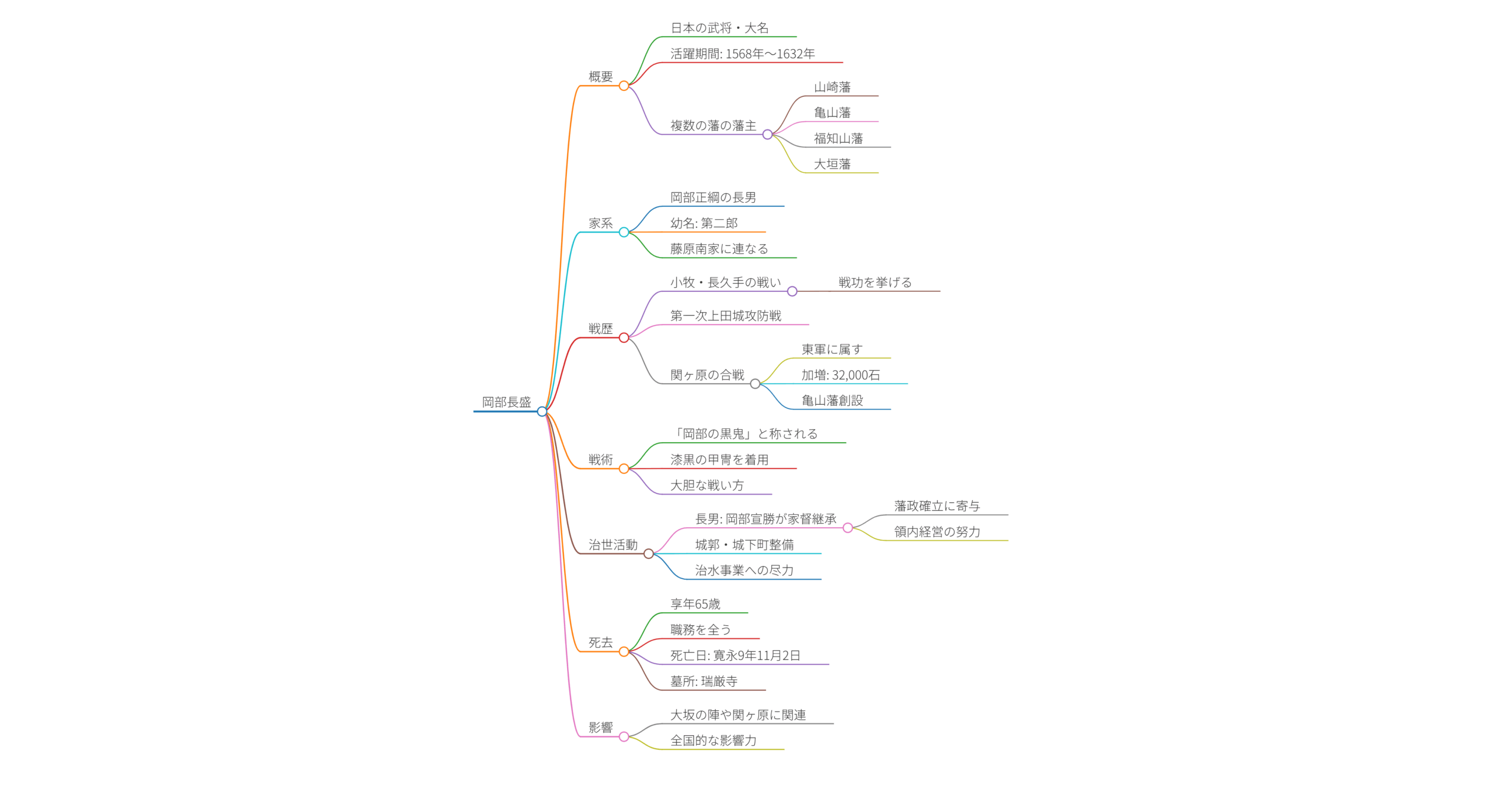

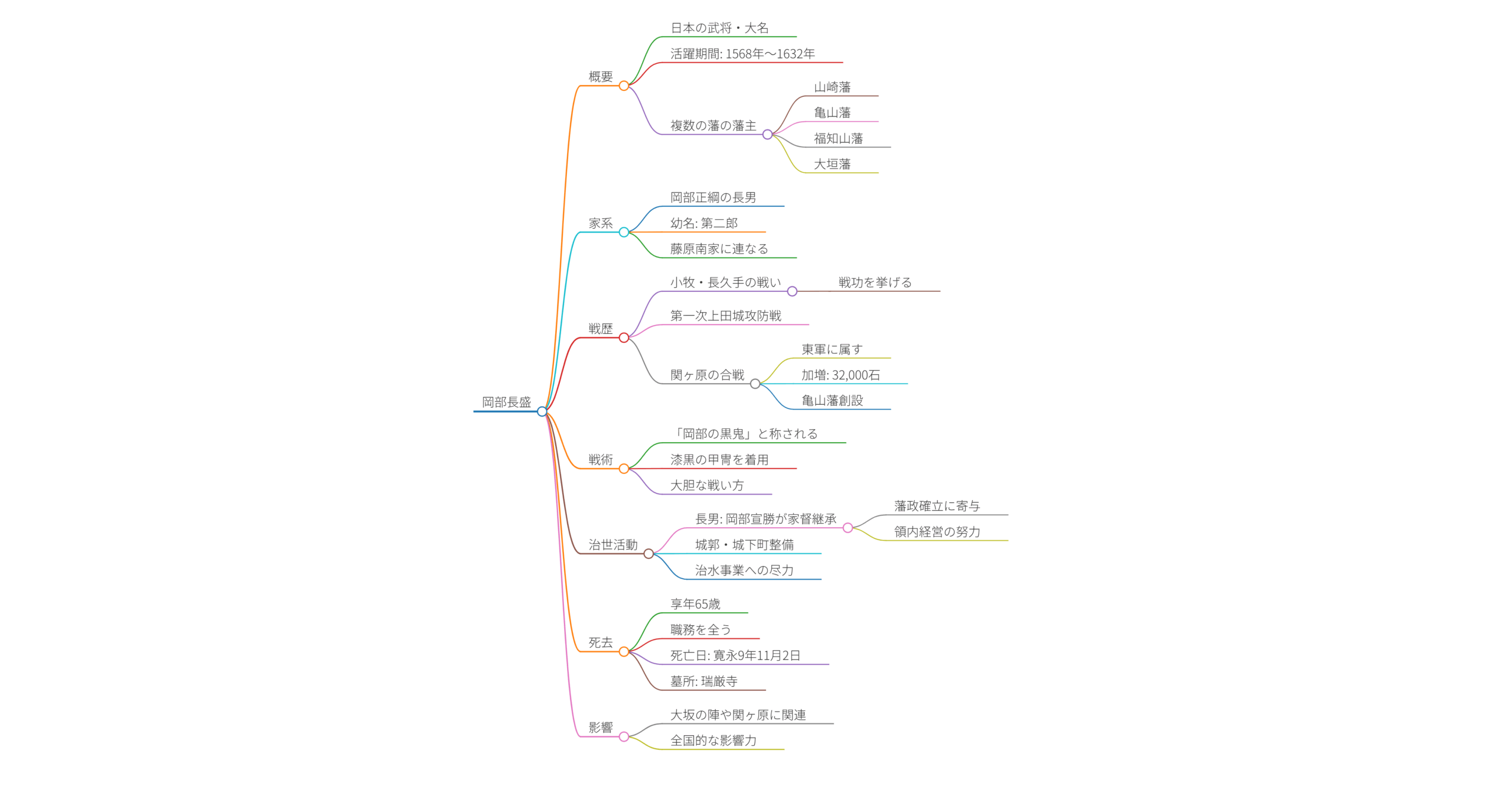

岡部長盛(おかべ ながもり)は、1568年から1632年にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は、江戸時代前期における重要な人物の一人で、複数の藩の藩主を務めました。特に下総国山崎藩、丹波国亀山藩、丹波福知山藩、美濃国大垣藩の初代藩主として知られています。

長盛は、今川義元の家臣である岡部正綱の長男として駿河で生まれました。幼名は「第二郎」とされ、1584年に家督を継承しました。彼は小牧・長久手の戦い、さらに第一次上田城攻防戦など、数多くの戦闘で戦功を挙げ、特に長久手の戦での活躍が評価されました。これにより、家康が関東に入部する際には上総・下総で1万2千石を与えられることになりました。

また、岡部長盛は関ヶ原の合戦でも東軍に属し、慶長14年(1609年)には丹波国内で3万2千石に加増され、亀山藩を創設しました。彼の戦術や武勇は、彼に「岡部の黒鬼」と称されるほどの名声をもたらしました。加えて、彼は漆黒の甲冑を着用し、単騎で乗り込むような大胆な戦い方で知られていました。

岡部長盛は、彼の死後、長男の岡部宣勝が家督を継ぎました。宣勝もまた武将としての能力を発揮し、特に藩政の確立や領内の経営に力を注ぐことで評価されました。また、長盛は彼の治世中に城郭や城下町の整備、さらには治水事業にも尽力し、領民の生活向上に貢献しました。

長盛自身が65歳で亡くなった際、彼は美濃大垣藩主としての職務を全うしており、彼の死後も岡部家はその地位を保ち続けました。死去した日付は寛永9年11月2日(1632年12月13日)であり、彼の墓所は岐阜県揖斐郡揖斐川町の瑞厳寺にあります。

また、彼の家系は藤原南家に連なる岡部氏であり、岡部氏の初代を名乗っていることから、その歴史的背景や影響力も重要な要素となっています。彼の活躍は、例えば大坂の陣や関ヶ原の戦いといった重大な戦役と関連しており、その影響は単なる地域に留まらず、全国的な規模を持っていました。

岡部長盛

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】