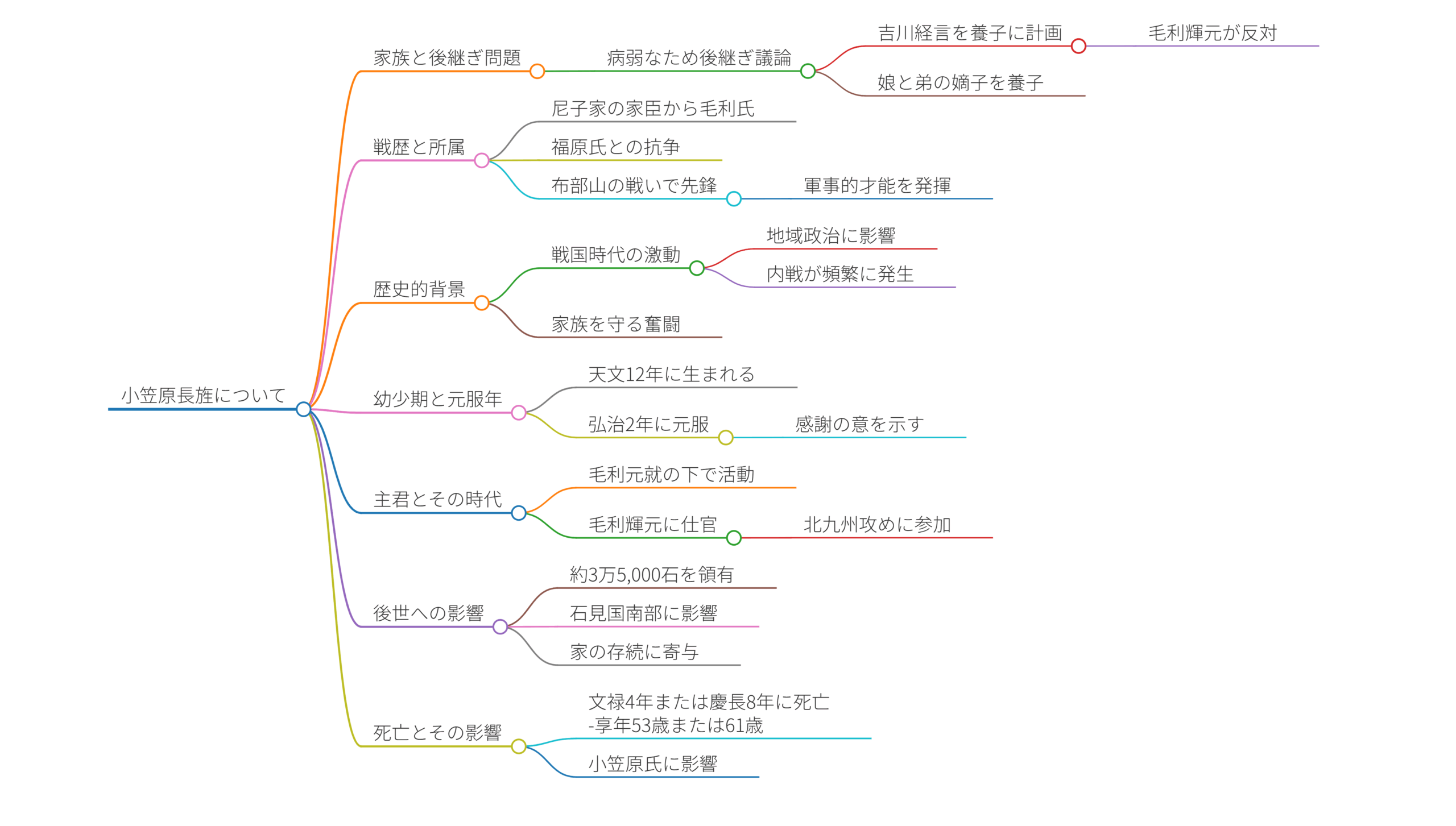

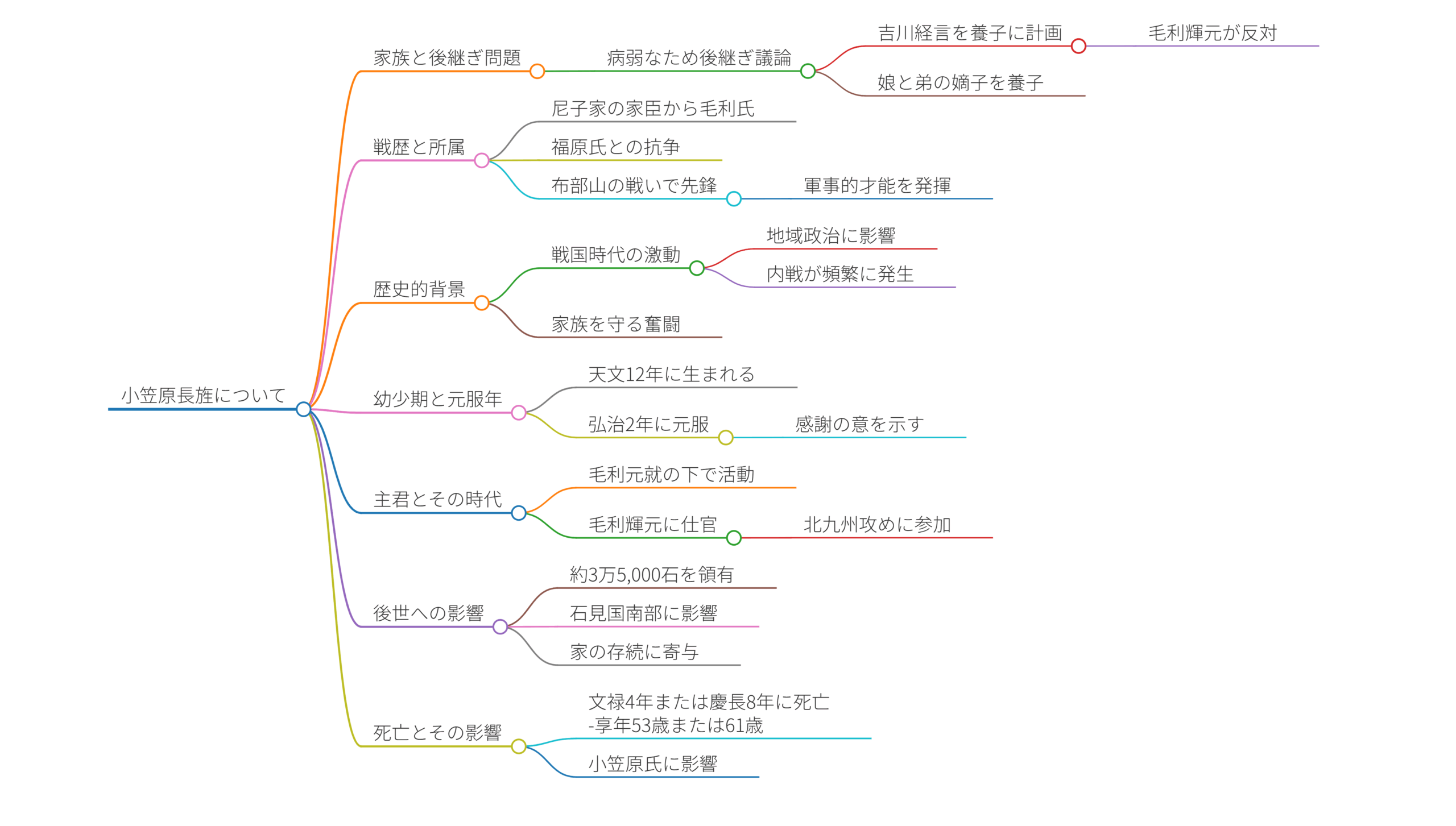

小笠原長旌について

小笠原長旌(おがさわら ながあき)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、石見国邑智郡川本の温湯城を本拠とする石見小笠原氏の第15代当主です。彼の父は小笠原長雄で、長旌はその後継者として家名を守ろうとしました。

家族と後継ぎ問題

長旌は病弱であったため、家中では後継ぎを巡る対策が議論され、吉川経言(後の広家)を養子に迎える計画が持ち上がりましたが、毛利輝元の反対により実現しませんでした。最終的には、彼自身の娘と弟の嫡子三七(後の長親)を養子に迎える形で家を継がせました。

戦歴と所属

最初は尼子家の家臣として活動していましたが、後に毛利氏に仕官しました。彼は福原氏との抗争や布部山の戦いで先鋒を務め、戦場での活躍が知られています。また、長旌は城を築く際に重厚な石垣を用いるなど、軍事的な才能も発揮しました。

歴史的背景

長旌の時代は、戦国時代の激動の中で、彼の家族や所属する氏の動向が地域政治や戦略に大きな影響を与えていました。この時期の日本では、勢力争いや内戦が頻繁に起こり、武士の立場や家の存続が常に脅かされていました。長旌は、そうした中で家族を守ろうと奮闘した人物です。

幼少期と元服年

長旌は天文12年(1543年)に生まれ、弘治2年(1556年)11月27日に元服を迎えました。この元服の際には、家族や土地の神々に感謝の意を示しました。

主君とその時代

彼は毛利元就の下で活動し、後に毛利輝元に仕官しました。特に、毛利家の北九州攻めには加わり、戦国時代の大規模な戦闘での経験を積んでいます。

後世への影響

長旌の時代の小笠原氏は、約3万5,000石を領有し、石見国の南部には大きな影響を持ちました。彼の後継問題や家の存続は、石見小笠原氏の発展に寄与しました。

死亡とその影響

長旌は、文禄4年(1595年)または慶長8年(1603年)に亡くなったとされ、享年53歳または61歳でした。この死は小笠原氏に大きな影響を与え、その後の家族の行動にも影が落ちました。

小笠原長旌

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】