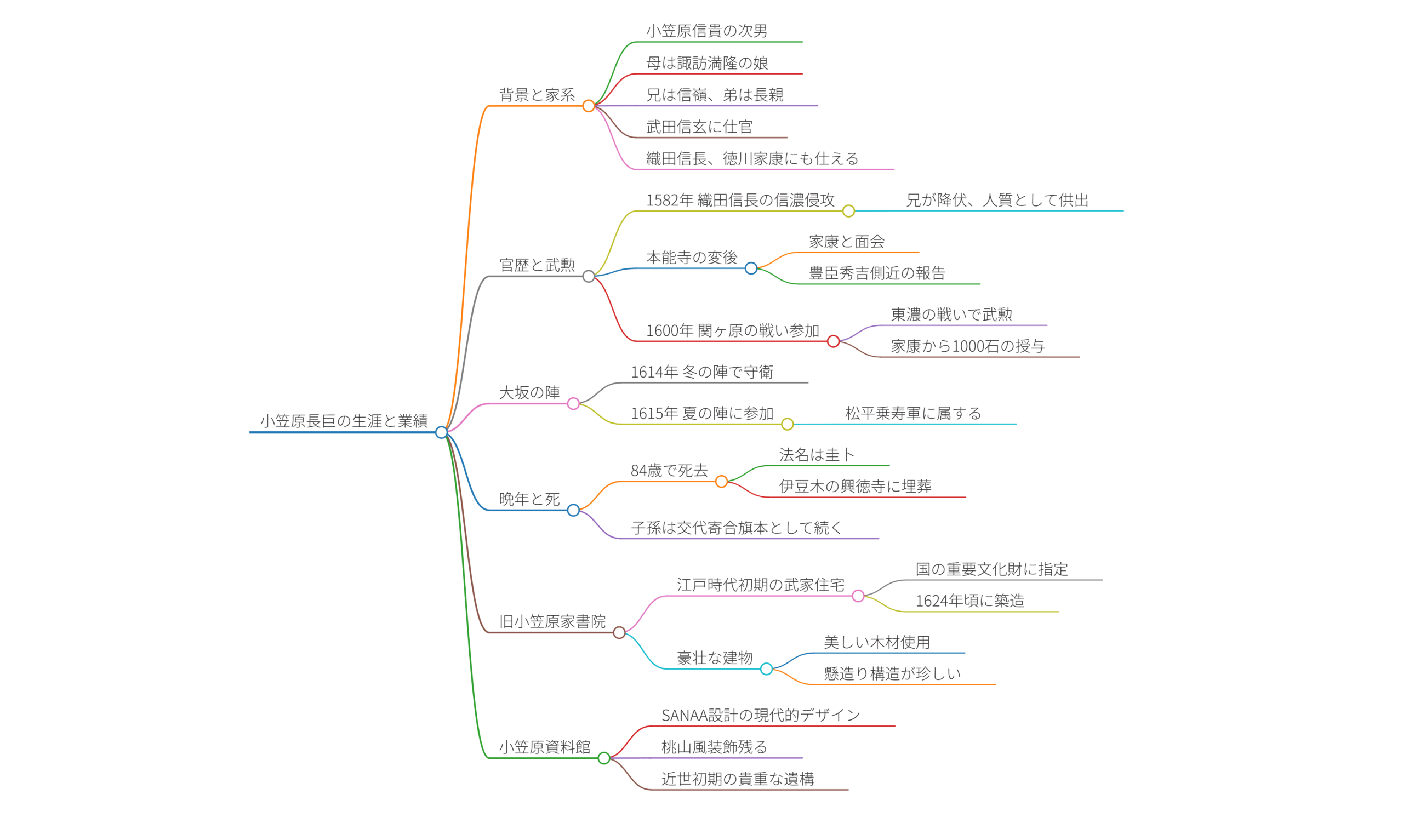

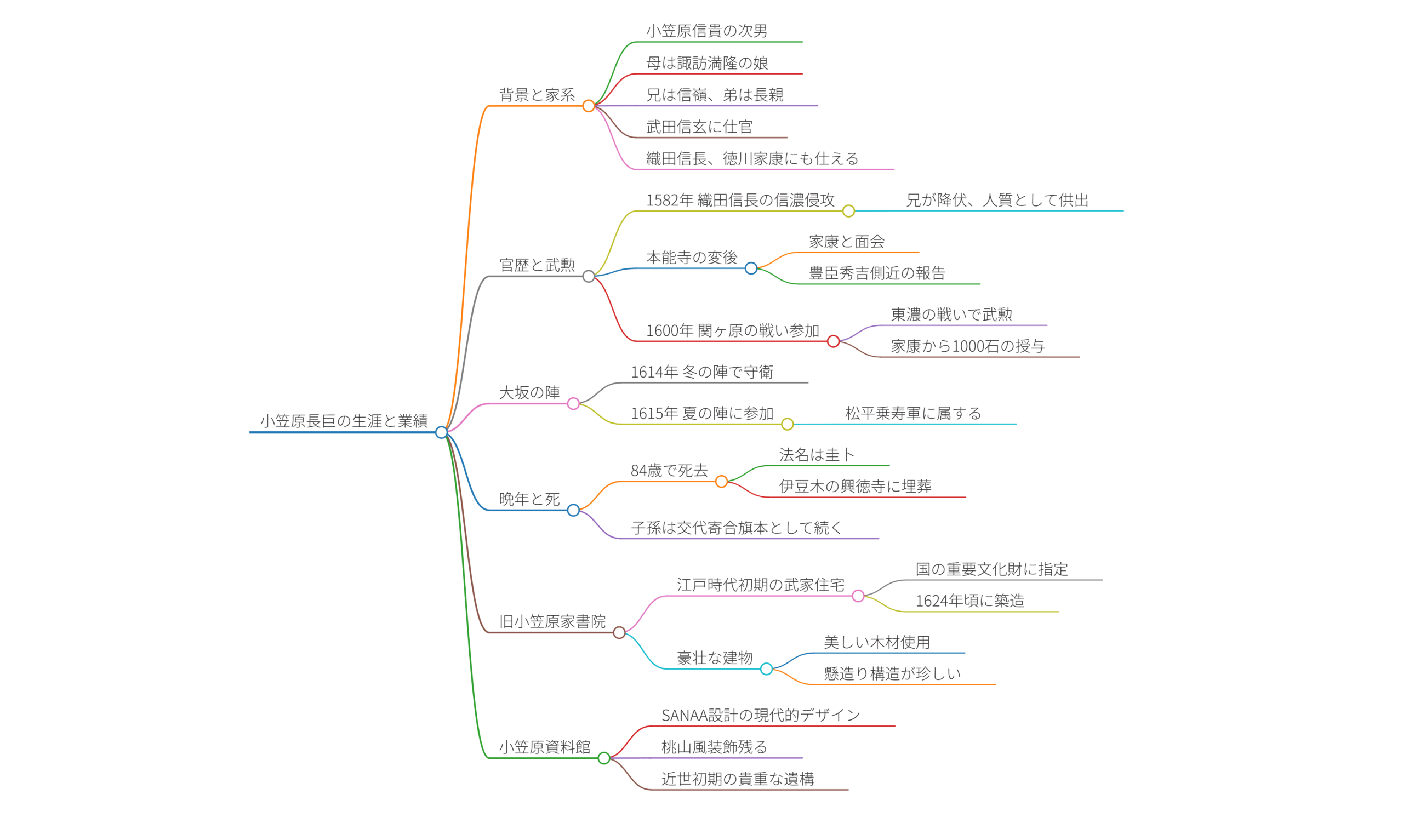

小笠原長巨の生涯と業績

小笠原長巨(おがさわら ながなお/ながおん)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、信濃国伊那郡の国人領主です。彼は1551年に生まれ、1634年に亡くなるまで波乱に富んだ人生を送りました。

背景と家系

長巨は小笠原信貴の次男であり、母は諏訪満隆の娘です。家族には兄の小笠原信嶺や弟の長親がいます。長巨は、武田信玄に仕官し、その後、織田信長や徳川家康にも仕えました。彼の活動は武田氏、織田氏、そして徳川氏にわたるもので、この時代の動乱の中で彼の存在が重要であったことがわかります。

官歴と武勲

天正10年(1582年)、彼は織田信長による信濃国の侵攻戦の際、兄の信嶺が信忠に降伏するという状況下で人質として供出されます。しかし、本能寺の変後、長巨は徳川家康と面会し、信濃国での豊臣秀吉側近の状況を報告しました。

長巨は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにも参加し、前哨戦である東濃の戦いにおいて武勲をあげます。その後、家康から伊野に1000石を与えられ伊豆木に陣屋を築きました。彼の領地には零細な国人領主が多く、彼は一時的に伊那郡の10万石を預かることになるなど、その権力も非常に大きかったことが示されます。

大坂の陣

長巨は、1614年の大坂冬の陣では関所の守衛を命じられ、本戦には参加しませんでしたが、1615年の大坂夏の陣では松平乗寿軍に属し、枚方に駐留しました。彼の軍事的な活動は、江戸時代初期の政治情勢の中でも重要な役割を果たしました。

晩年と死

彼は84歳で生涯を閉じ、法名は圭卜とされ、伊豆木の興徳寺に埋葬されています。長巨の子孫は、江戸幕府の交代寄合旗本として細々と続いていきました。

長巨の居館は特徴的な武家住宅であり、現在は「旧小笠原家書院」として重要文化財に指定されています。書院は、彼が築いた豪壮な建物であり、江戸時代初期の武士文化を今に伝えています。

長巨の居館である旧小笠原家書院は、江戸時代初期の重要な武家住宅として国の重要文化財に指定されています。この建物は、1624年頃に築造されたと推定され、全国でも非常に貴重な存在です。特に、旧小笠原家書院は、京都の二条城と並ぶ江戸時代初期の武家住宅として、残る数少ない貴重な例の一つであり、一般公開される数少ない重要文化財でもあります。また、この書院はその豪壮さや美しい木材を使用した建築様式が特徴であり、南側に位置する懸造りの構造が全国的にも珍しいとされています。

隣接する小笠原資料館は、建築界のノーベル賞とも称されるプリッカー賞を受賞した建築家ユニットSANAAによって設計され、現代的なデザインが施されています。また、旧小笠原家書院内には、桃山風の装飾や豪華な欄間、格天井などが残っており、近世初期の地方武家住宅の貴重な遺構としても評価されています。

小笠原長巨

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】