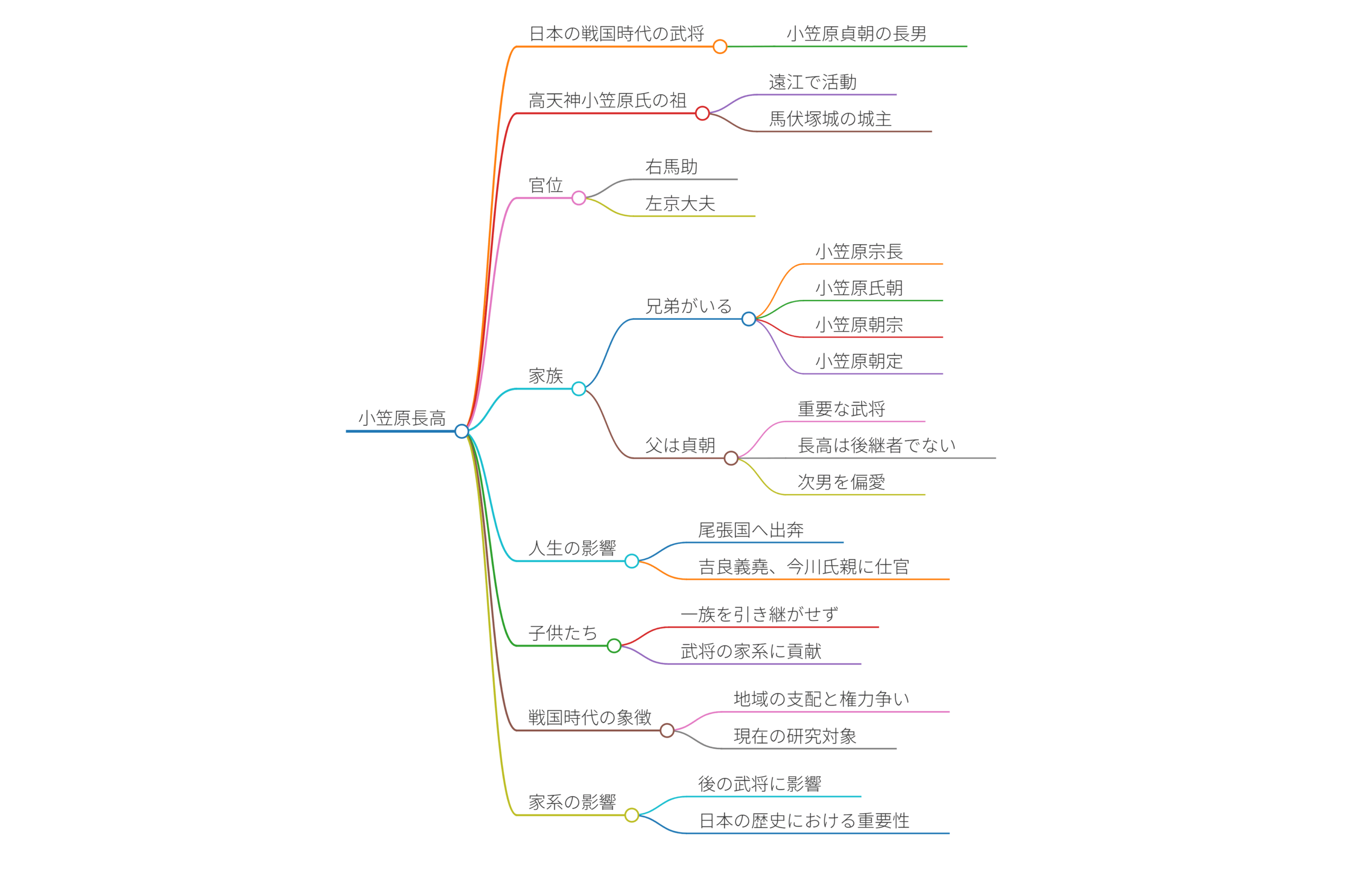

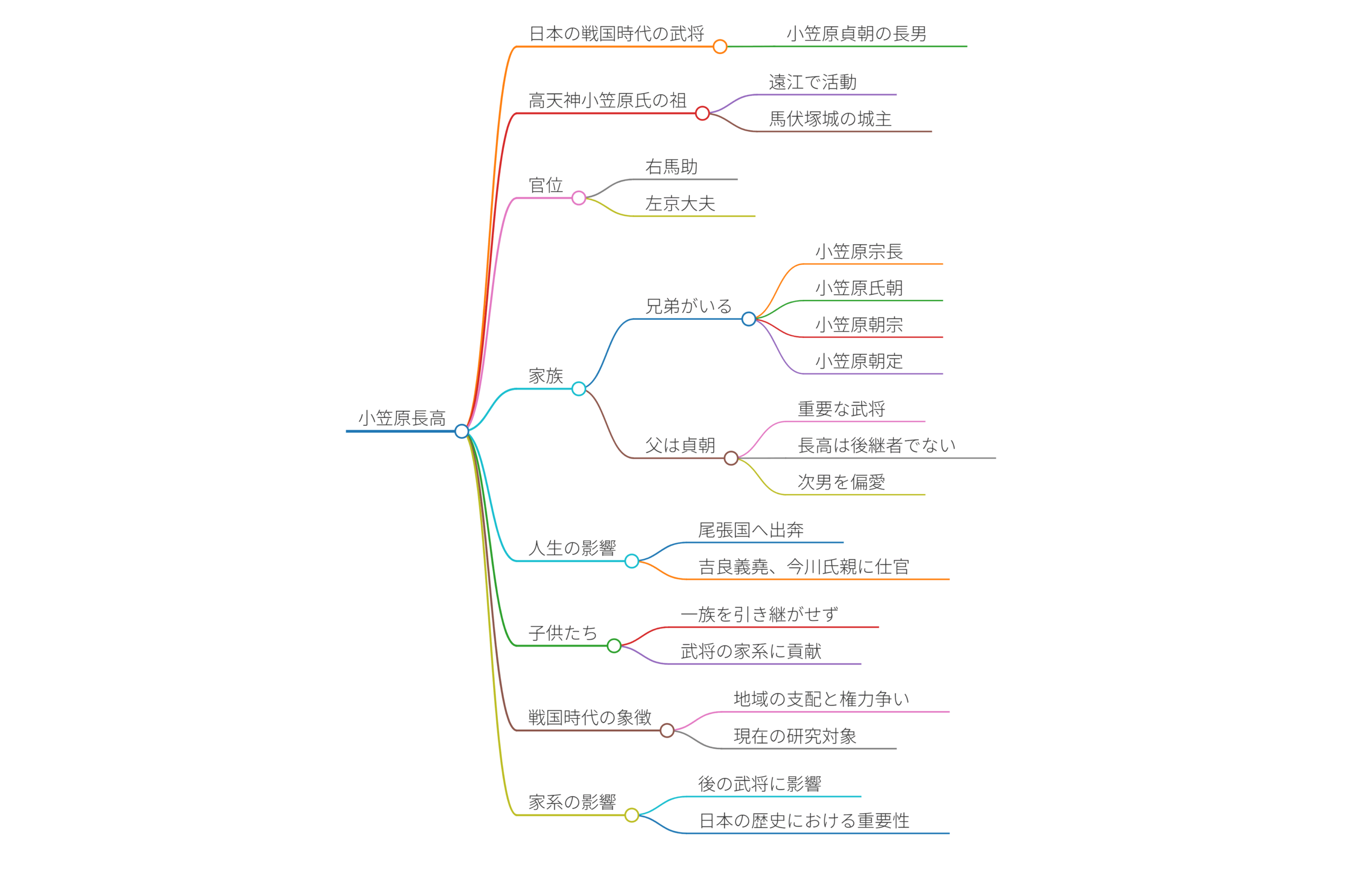

小笠原長高は、日本の戦国時代の武将であり、小笠原貞朝の長男です。彼は高天神小笠原氏の祖であり、主に遠江(静岡県)で活動していました。彼の役職には右馬助や左京大夫があり、馬伏塚城の城主でもありました。

長高は兄弟を持ち、特に小笠原宗長、氏朝、小笠原朝宗、小笠原朝定といった名の子供を持っています。彼の父である小笠原貞朝は、東海道における重要な武将として知られていました。長高の家庭は、質の高い武士階級を形成しており、彼自身も数々の戦闘での実績を残しました。

彼の生涯は、戦国の混乱期における地域の支配や権力争いを象徴しており、その事績は現在でも研究の対象となっています。また、彼の家系は後に続く多くの武将に影響を与え、日本の歴史において重要な位置を占めています。

小笠原長高(おがさわら ながたか)は、戦国時代の武将で、小笠原貞朝の長男であり、高天神小笠原氏の祖とされています。彼は1488年に生まれ、1544年に亡くなりました。長高は右馬助、左京大夫という官位を持ち、馬伏塚城の城主として知られています。

父の貞朝は、長高を後継者に選ばず、次男の長棟を偏愛したため、長高は尾張国へ出奔し、その後、吉良義堯及び今川氏親に仕官しました。このように、家族内での地位争いが彼の人生に影響を与えています。

また、長高は自身の子供たちに対し、一族を引き継がせることなく、様々な武将の家系に貢献しました。このように彼の生涯と活動は、戦国時代における武士階級の中での他の家族との関係や、権力の維持・拡大を理解する上で重要な要素となっています。彼の死後も、彼の子孫たちは日本の政治や武士の世界において影響力を保ちました。

小笠原長高

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】