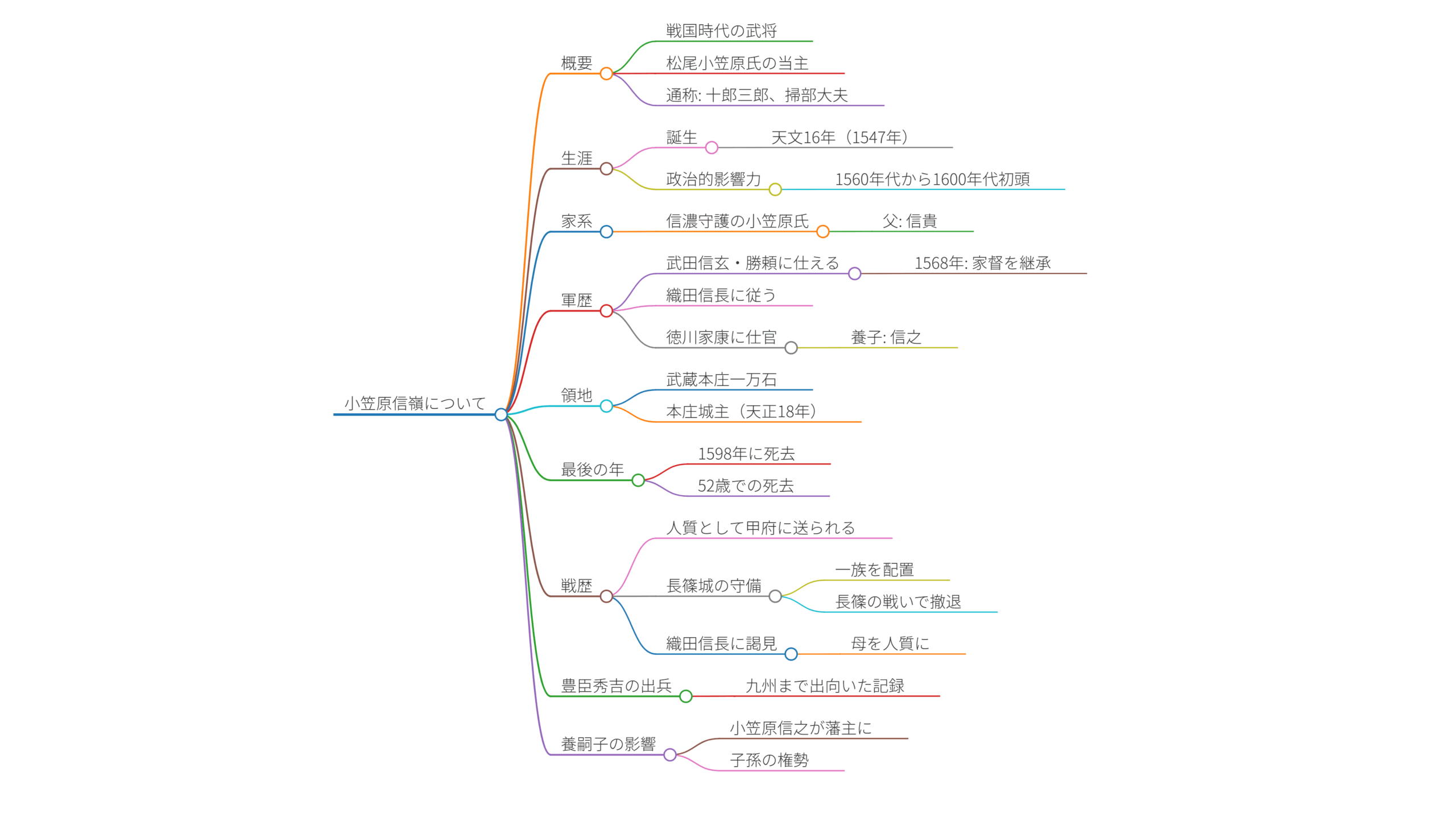

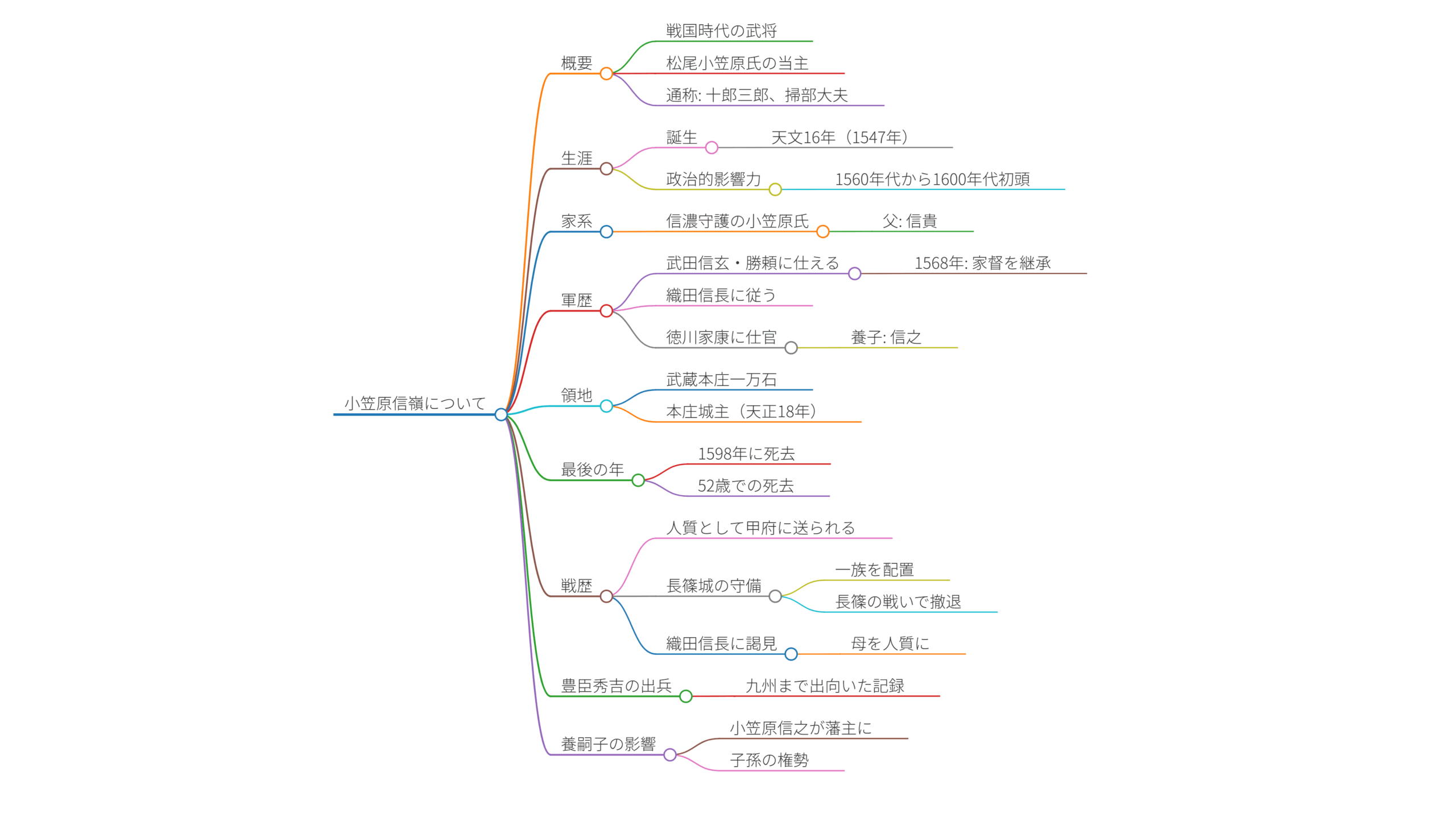

小笠原信嶺について

小笠原信嶺(おがさわら のぶみね)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将で、信濃国の松尾小笠原氏の当主です。彼は松尾城の城主でもあり、通称は十郎三郎や掃部大夫として知られています。

信嶺は1547年に誕生し、1560年代から1600年代初頭にかけて政治的な影響力を持ちました。彼の家系は信濃守護の小笠原氏の一流で、彼の父は小笠原信貴です。信嶺は当初、武田信玄・勝頼に仕えた後、甲州征伐を経て織田信長に従い、その後、徳川家康に仕官しました。特に、信嶺が信之を養子に迎えたことは、徳川家との関係をさらに強めることになりました。

信嶺は武蔵本庄一万石を与えられ、天正18年(1590年)には本庄城主となりました。彼は伊那郡の再統治を望んでいましたが、その意向はかなわないこともありました。最終的に、彼は1598年に52歳で死去します。

このように小笠原信嶺は、戦国時代の激動の中で重要な役割を果たし、彼の家系は後の時代にも影響を与えることとなりました。

信嶺は天文16年(1547年)に誕生し、1558年には人質として甲府に送られました。彼は武田信玄の配下として活動し、1568年には家督を継承しました。また、武田勝頼のもとでの戦闘にも関与し、信濃や三河での戦いに参加しました。1534年、信嶺は長篠城の守備を命じられ、井伊谷を与えられた際には一族や家臣を配置しましたが、同年の長篠の戦いでは郭が失敗に終わり、信濃へ撤退しました。また、信嶺は上諏訪で織田信長に謁見し、旧領を安堵された際には、母を人質に取られていました。この人質の扱いは、信嶺が戦国時代の武将として保身を図る上での重要な要素でもありました。

また、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際には九州まで出向いたという記録もあり、これまた彼の戦歴における重要な一環です。彼が天正3年に徳川家康の家臣として出陣したことは、信嶺の生涯を通じての変遷を象徴しています。信嶺の死後、彼の養嗣子である小笠原信之は、後に越前勝山藩の藩主となり、その子孫はさまざまな地域で権勢を誇りました。

小笠原信嶺

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】