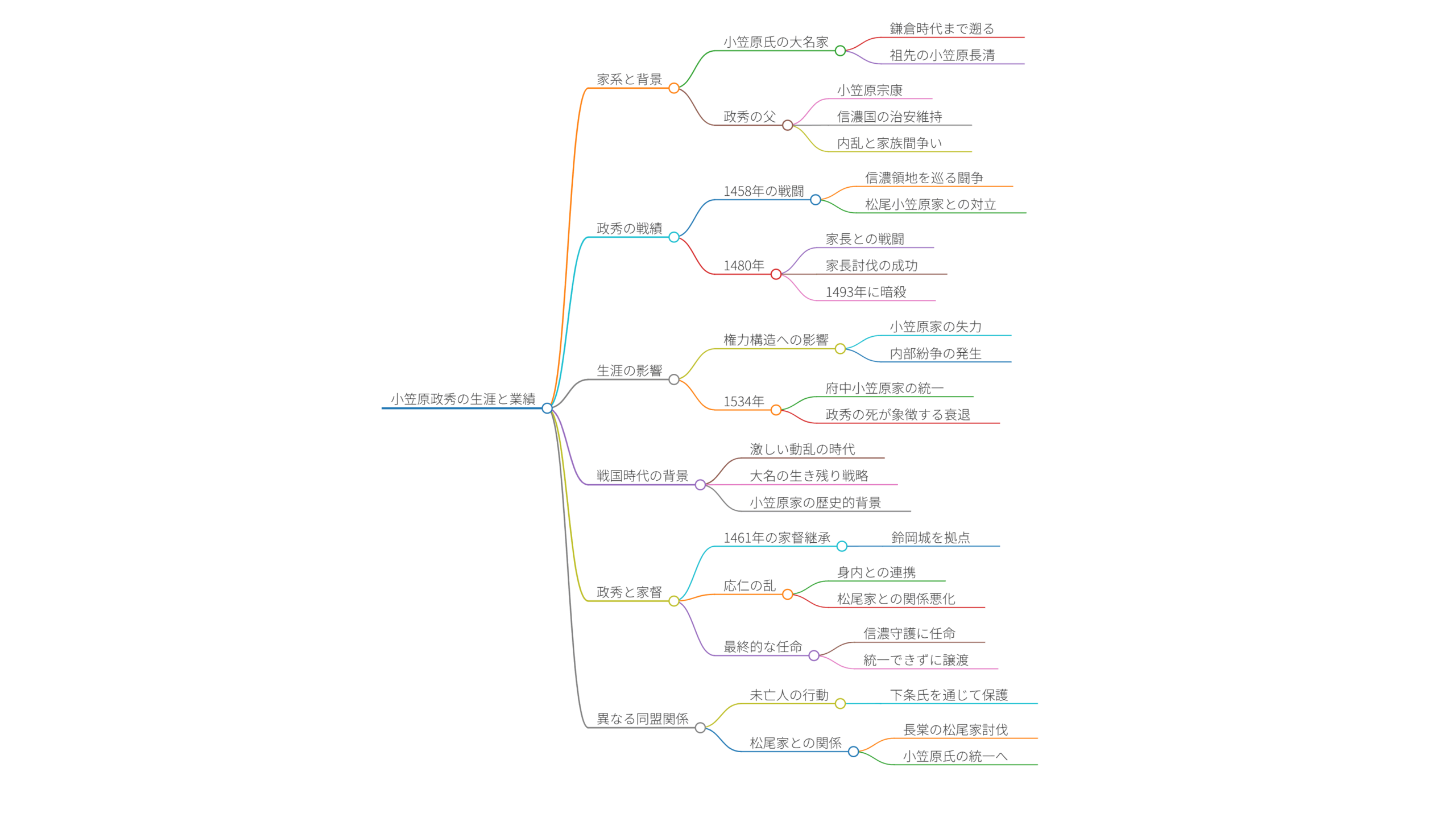

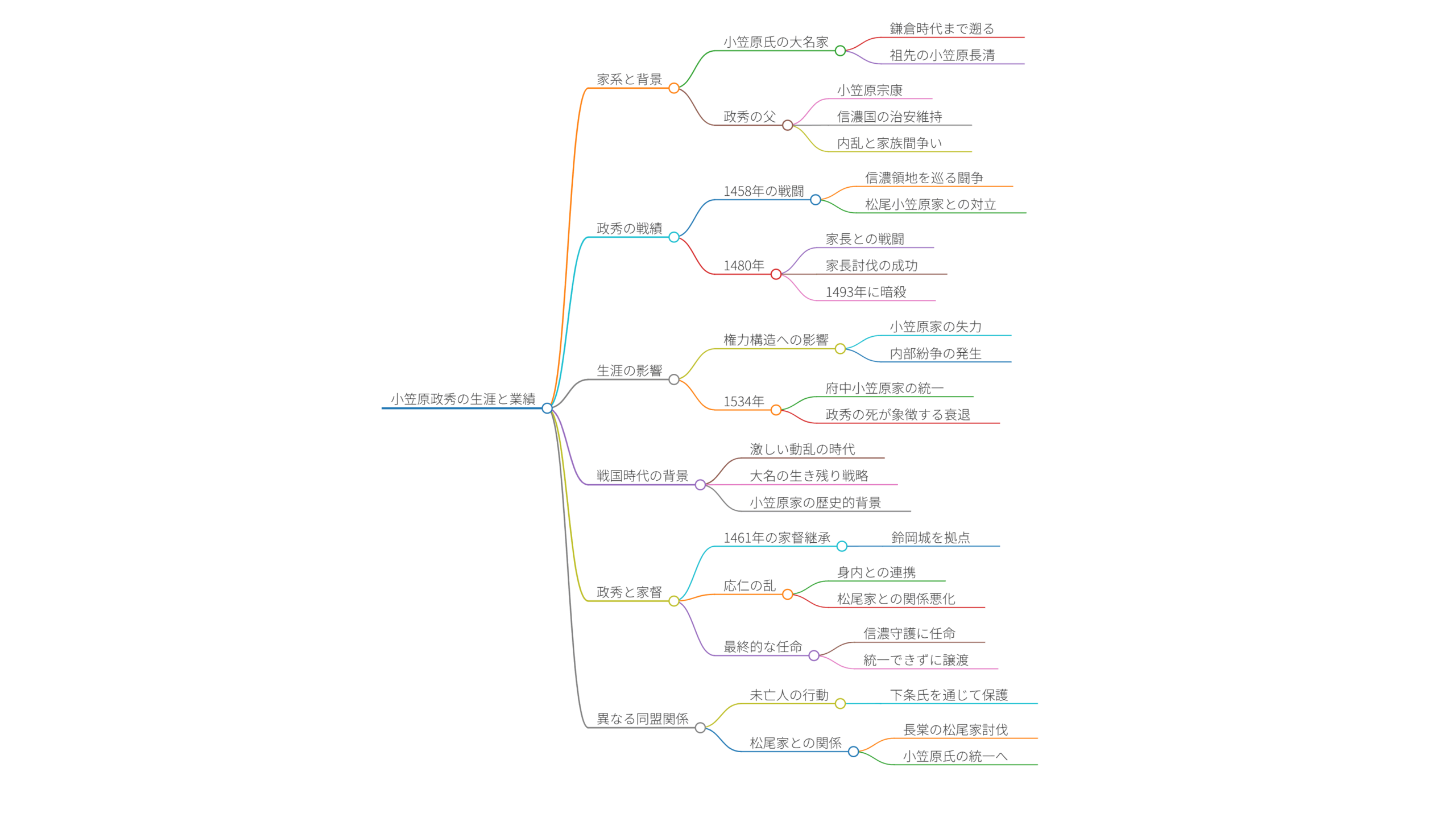

小笠原政秀の生涯と業績

小笠原政秀(おがさわら まさひで)は、戦国時代の信濃国を拠点とした大名であり、小笠原氏の一族に属します。彼は小笠原宗康の子として生まれ、鈴岡小笠原家の当主として信濃守護を務めました。政秀は、特に家督争いとその後の松尾小笠原家との対立によって知られています。

家系と背景

小笠原政秀は小笠原氏の一大名家の一員であり、彼の家系は鎌倉時代まで遡ります。彼の祖先である小笠原長清は信濃守護として名を馳せ、その後代々にわたって信濃地域での支配権を行使しました。政秀の父である小笠原宗康も、信濃国の治安維持と支配に携わりましたが、内乱や家族間の争いによってその地位が揺らぐこともありました。

政秀の戦績

政秀は1458年に府中に暮らしながら、信濃の領地を巡る松尾小笠原家との闘争に巻き込まれます。1480年、政秀は松尾小笠原家の指導者である小笠原家長と対立し、戦闘が繰り広げられます。この対立の結果、政秀は家長を討つことに成功しましたが、同時に彼自身も1493年に家長の子孫によって暗殺されてしまいます。

生涯の影響

政秀の死は小笠原氏の権力構造に深刻な影響を与えました。彼の死後、小笠原家は一時的に力を失い、内部での紛争が続くことになります。その後、1534年には府中小笠原家が争いを制して小笠原家を一つに戻すことに成功しますが、政秀の死は一族の力の衰退を象徴する事件となりました。

政秀が生きていた時代は、戦国時代の激しい動乱における地方大名の生き残りをかけた戦闘と策略の時期であり、彼の行動は後の小笠原家にとって重要な歴史的背景となっています。

政秀は、寛正2年(1461年)に叔父の死により家督を継承したとされ、鈴岡城を拠点に従兄弟たちと競い合う立場となりました。1467年には、応仁の乱が勃発し、身内との連携や敵対が活発化する中で、彼は従弟の一人である松尾城主の小笠原家長と兵を交えました。

文明元年(1471年)には、松尾家との関係が悪化したことから、伊賀良荘の領有を巡り争いが起きながらも、応仁の乱においては共闘した経緯があります。最終的には、文明5年(1473年)に室町幕府から信濃守護に任命されましたが、その後の内乱で小笠原家の統一を果たすことができず、1534年に家長を討った後も、家督を譲る形となり、政秀にとって満足いく形ではありませんでした。

暗殺された後、政秀の未亡人は生家の下条氏を通じて、府中家の小笠原貞朝を頼り、彼の死後、長棠が松尾家を下し小笠原氏が統一されるまでの道筋へと続くことになります。 彼の扱った同盟や敵対の関係は、小笠原氏がその後どのように展開していくかに大きく関わる要因となっていったのです。

小笠原政秀

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】