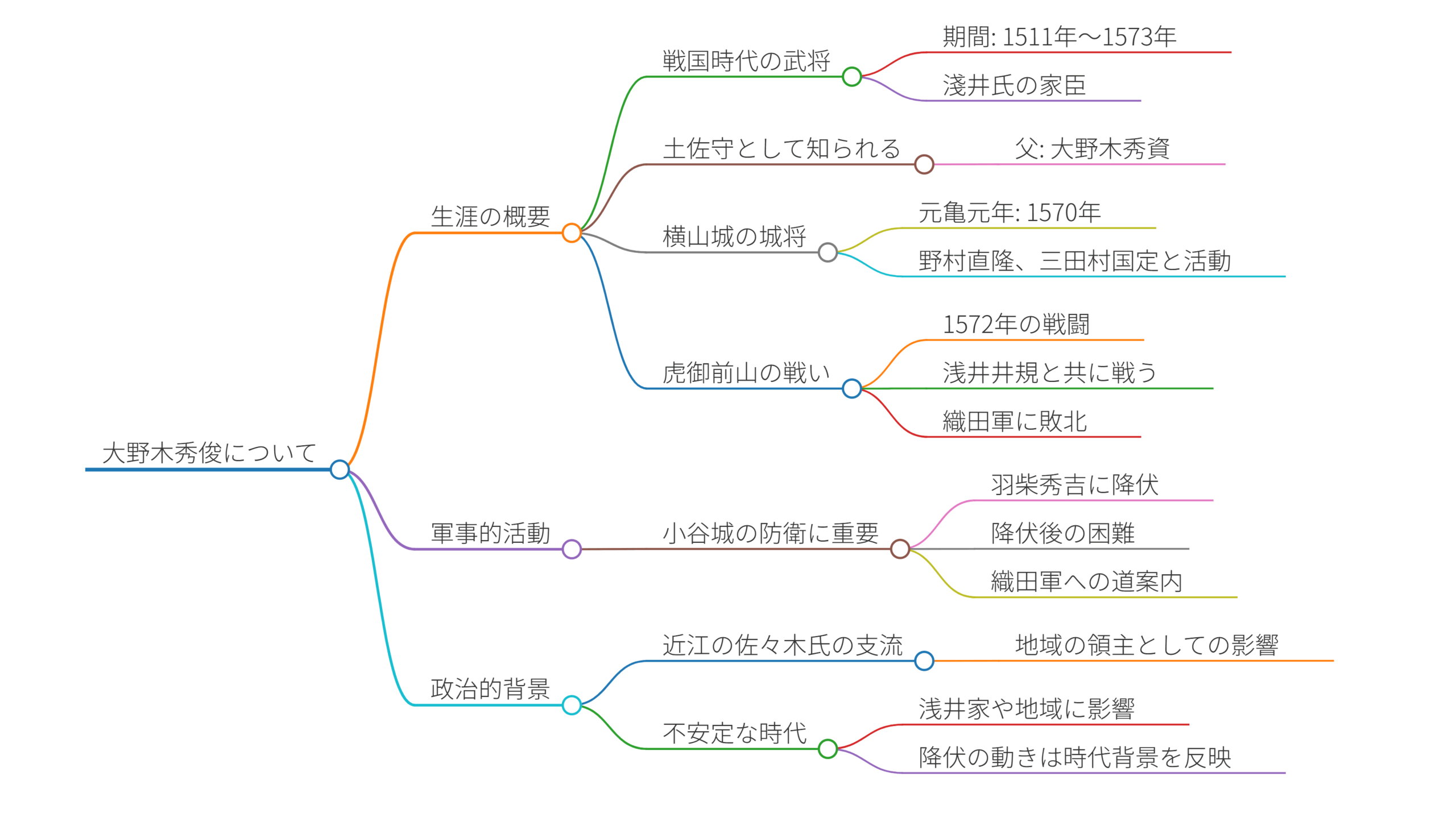

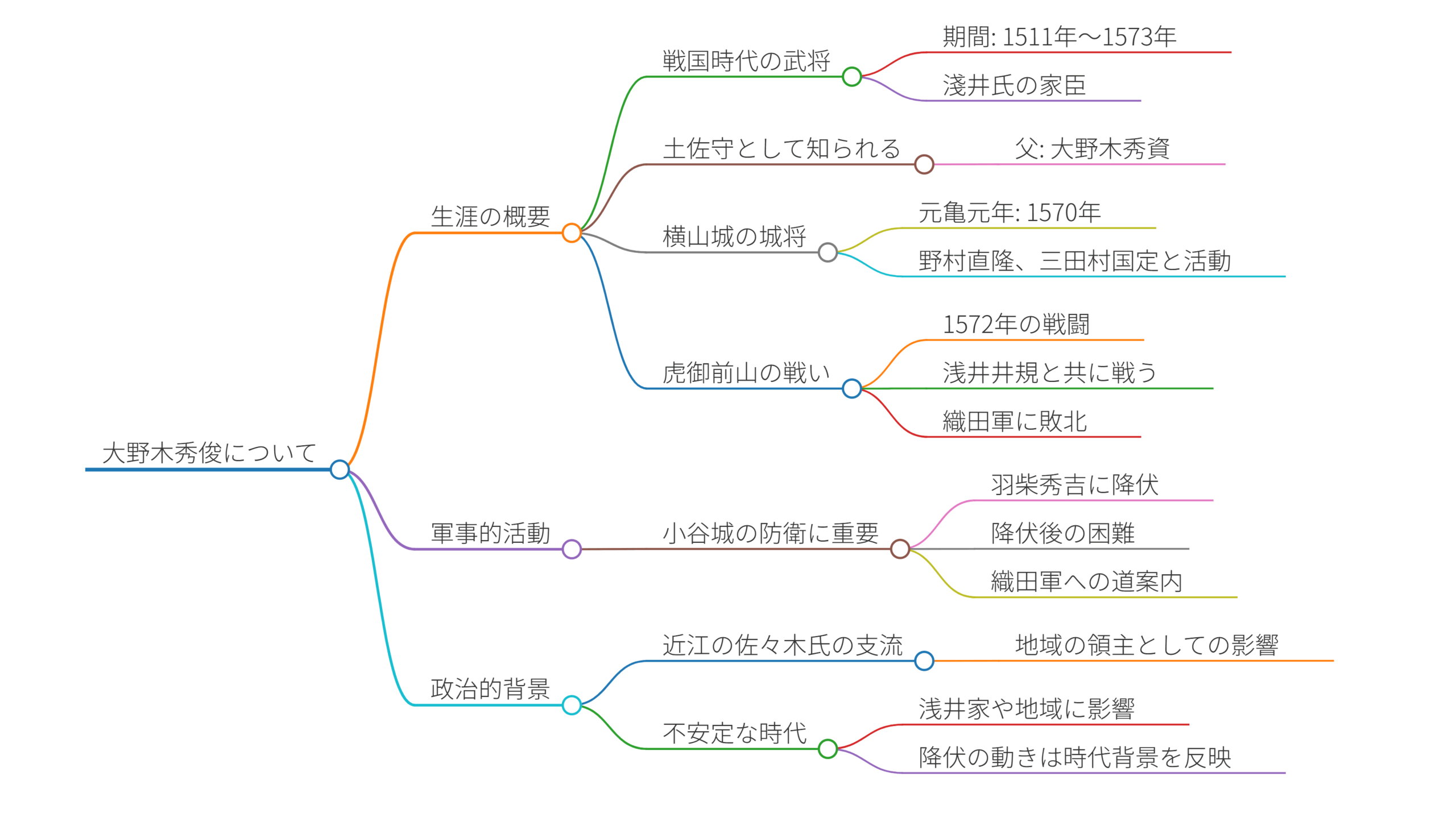

大野木秀俊について

大野木秀俊(おおのぎ ひでとし)は、戦国時代の武将で、淺井氏の家臣として知られています。彼の生涯は、1511年から1573年までの期間にわたり、特に彼が関与した数々の戦闘や政治的な動きが特徴的です。

生涯の概要

大野木は土佐守と呼ばれ、父は大野木秀資です。

元亀元年(1570年)、彼は横山城の城将として、野村直隆、三田村国定と共に勤務しました。

その後、1572年の虎御前山の戦いでは、浅井井規と共に織田軍と戦い、結果的に敗北を喫しました。

軍事的活動

大野木は、特に小谷城の防衛において重要な役割を果たしました。彼は小谷城を守り、その後羽柴秀吉に降伏します。降伏後、彼は織田軍に小谷城を開城する道を案内しましたが、その結果、戦争の余波で彼自身や彼の部隊は多くの困難に直面しました。

政治的背景

大野木氏は近江の佐々木氏の支流であり、地域の領主としての影響力を持っていました。戦国時代という不安定な時代の中で、彼の行動は彼自身の運命だけでなく、彼が仕えていた浅井家や地域の政治状況にも大きな影響を与えました。自らの臣下が織田氏に通じて降伏する動きは、当時の時代背景を反映しています。

大野木秀俊は戦国時代の複雑な軍事・政治の舞台の一員として、その行動と選択が後の歴史に影響を与えた人物です。

大野木秀俊(おおのぎ ひでとし)は、1511年から1573年まで活躍した戦国時代の武将で、淺井氏の家臣として知られています。彼は特に小谷城の防衛において決定的な役割を果たしました。

元亀元年(1570年)、彼は横山城の城将として、野村直隆、三田村国定と協力し、城の防衛に努めました。この期間中、彼は戦闘においても非常に活動的でした。1572年の虎御前山の戦いでは、浅井井規と共に織田軍と交戦しましたが、最終的には敗北を喫しました。この戦闘は、淺井氏が織田氏と対峙する中での重要な出来事の一つです。

彼の軍事行動は、小谷城の防衛と結びついており、彼はその後羽柴秀吉に降伏しました。その際、彼は織田軍に小谷城を開城するための道案内を行っていますが、これにより彼と彼の部隊は多くの困難に直面しました。

大野木秀俊は浅井家の忠臣として知られていますが、彼の軍事的な選択は局面ごとに変わり、彼の行動は彼自身や周囲にさまざまな影響を及ぼしました。彼は戦国時代の動乱の中で、将軍の命令や地域の政治情勢に応じた行動を求められる立場にありました。彼の存在は、当時の戦国情勢を理解する上で重要な要素となっています。

大野木秀俊

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】