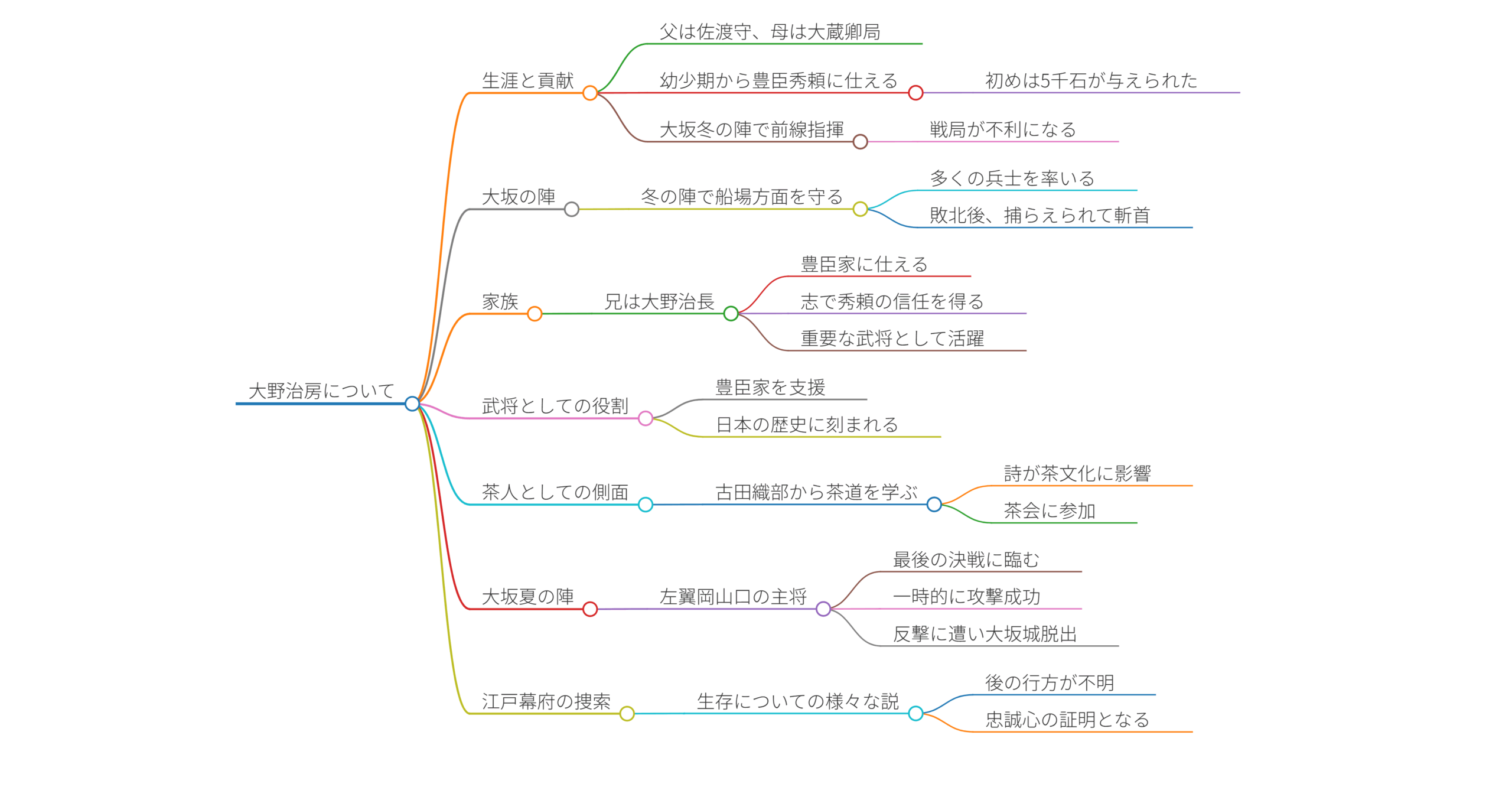

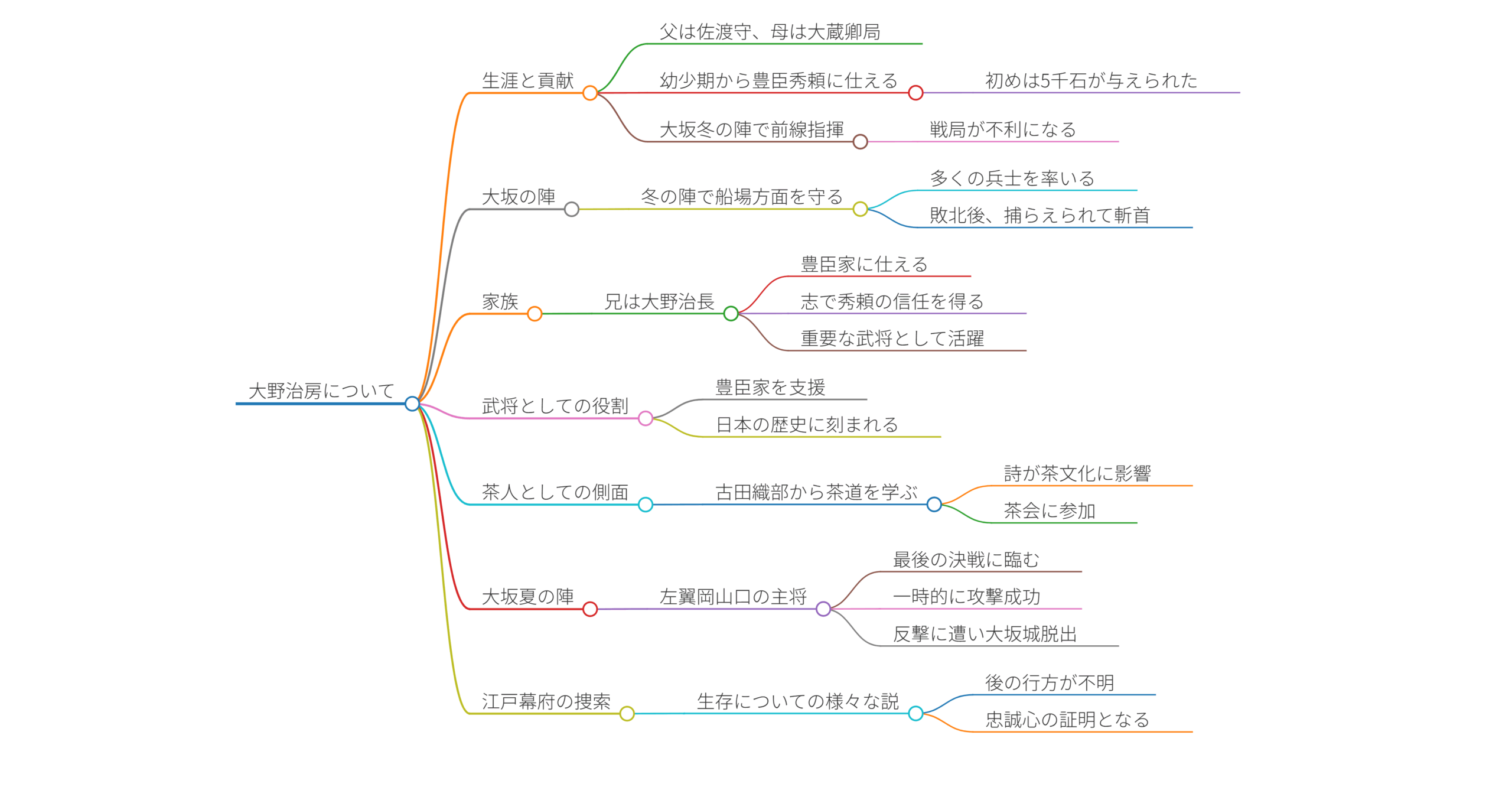

大野治房について

大野治房(おおの はるふさ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、豊臣氏の家臣として知られています。彼は大坂の陣において重要な役割を果たし、特に大坂冬の陣では豊臣方の重臣として活躍しました。治房は兄の治長と共に、秀頼を支える立場にありました。

生涯と貢献

治房は父の佐渡守と母の大蔵卿局の下で育ちました。幼少期から豊臣秀頼に仕え、初めは5千石(または1300石)を与えられました。大坂冬の陣の際には、彼は実戦部隊を率いて前線で指揮を執りましたが、戦局が不利に進展するにつれ、その運命は厳しいものとなりました。

大坂の陣

大坂冬の陣では、治房は船場方面の守備を任され、多くの兵士を率いる役割を果たしました。彼は豊臣家を守るため必死に戦いましたが、結果的には戦局の悪化により敗北し、戦後捕らえられて斬首されました。その後、彼の名は歴史に残り、特に武闘派の象徴として語り継がれています。

家族

治房の兄は大野治長であり、二人は共に豊臣家に仕えました。彼らは教育を通じて豊臣秀頼の信任を得て、重要な武将として活躍しました。治長は特に秀頼の親しい家臣として知られていますが、治房もその信任を受けた一人でした。彼らの活躍は、豊臣家の存続における重要な要素となりました。

治房はその人生を通じて、戦国時代の激動の中で豊臣家を支える役割を果たし、彼の名は日本の歴史に深く刻まれています。

治房は加えて、茶人としての側面も持っており、古田織部から茶道を学びました。彼の詩は茶の湯文化にも深く影響を与え、彼自身が茶会に参加することもありました。特に、治房は茶の湯の正客を務めた際には、数々の著名な参加者と交流を深めました。

大坂夏の陣では、治房は左翼岡山口の主将として最後の決戦に臨みました。彼は混乱の中で一時的に攻撃を成功させましたが、やがて反撃に遭い、最終的には大坂城を脱出することになりました。この戦闘での彼の行動は評価され、彼の軍事的策略は脚光を浴びましたが、敗北の運命は避けられませんでした。

また、江戸幕府の捜索が行われた際には、治房の生存についてのさまざまな説が存在しますが、その後の正確な行方は不明です。この状況は、治房が将来的に豊臣氏やその家族に対する忠誠心を示す重要な証拠となりました。

大野治房

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】