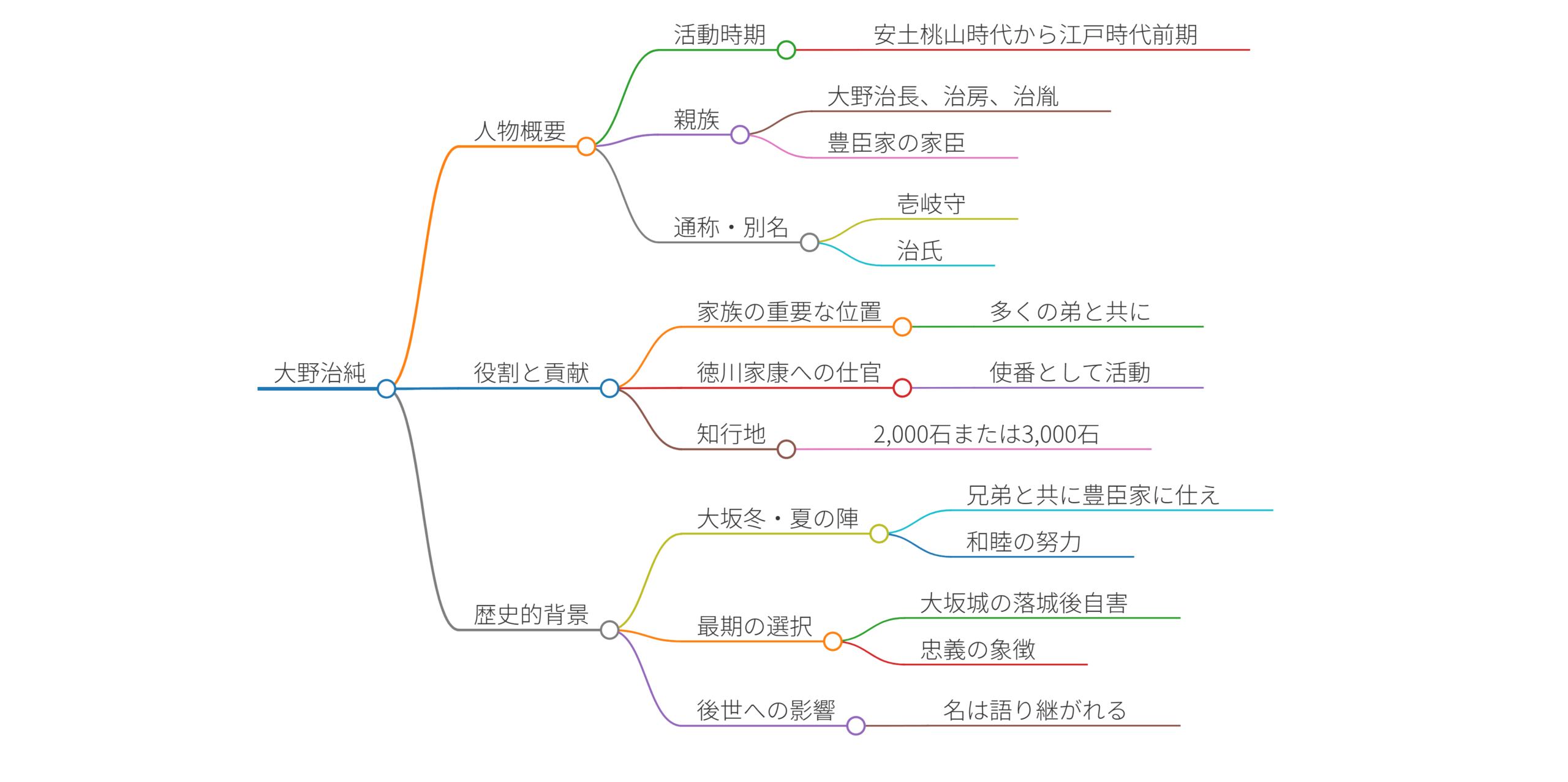

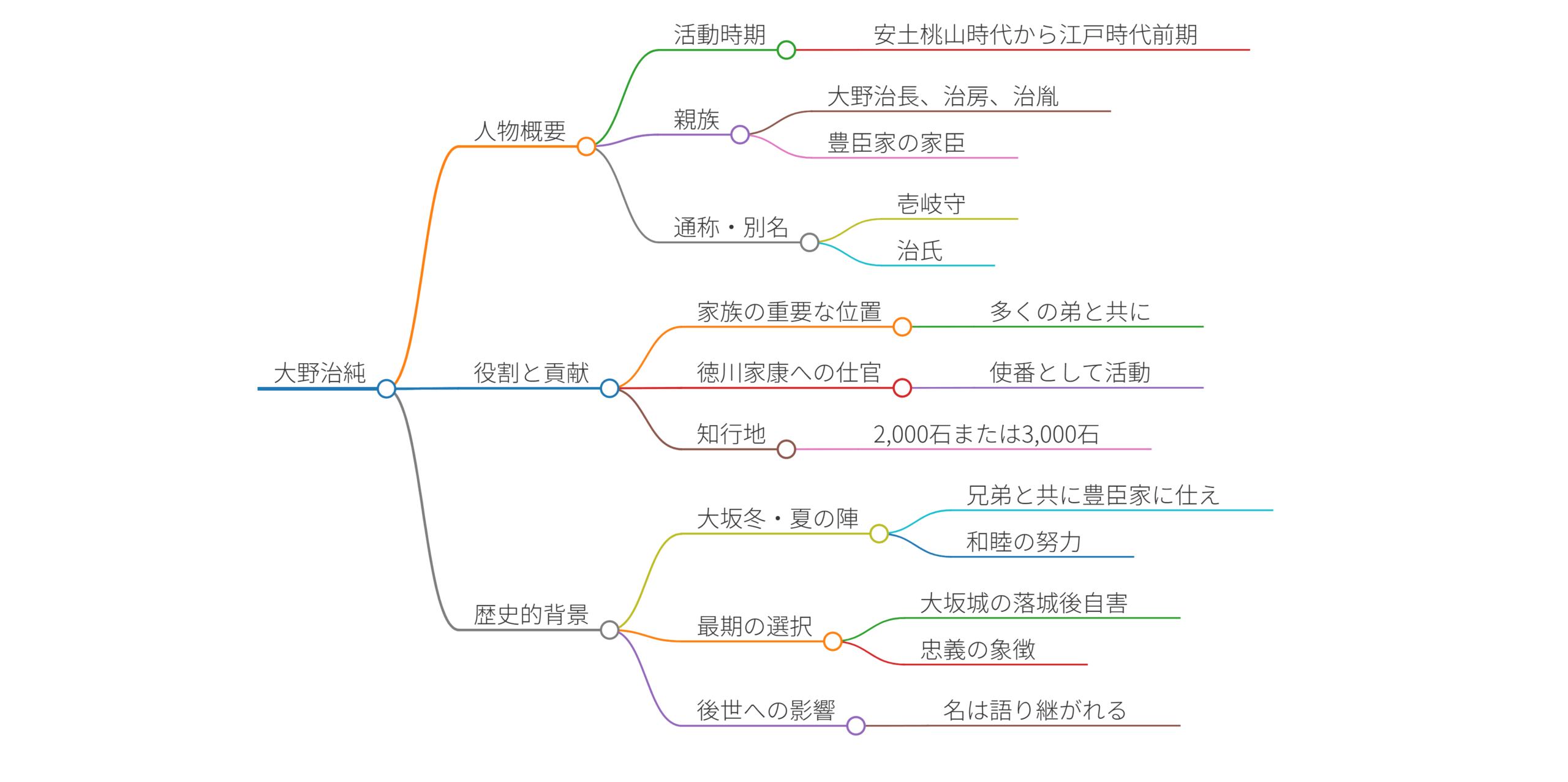

大野治純(おおの はるずみ)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活動した日本の武将であり、徳川氏の家臣です。彼の通称は壱岐守で、別名には治氏(はるうじ)などがあります。

治純は、兵士としてだけでなく、その家族や家系にも注目される人物です。彼の兄弟には、大野治長や大野治房、大野治胤がいて、皆が豊臣家の重要な家臣としての役割を果たしました。特に治長は、豊臣秀頼に仕えたことで知られています。

治純は、歴史的文献においても存在が確認されており、彼の活動や生涯は多くの研究対象になっていますが、具体的な詳細についてはあまり情報が残っていません。いくつかの情報源によれば、彼の存在や振る舞いは、彼の兄弟たちと同様に、豊臣家にとって重要な役割を果たしていたと考えられています。

治純に関連する具体的なエピソードは少なく、彼の役割や貢献に関しては、主に兄弟の業績を通じて間接的に評価されることが一般的です。

治純は大野定長の子であり、多くの弟とともに家族の中で重要な位置を占めていました。彼は徳川家康に仕え、具体的には使番として活動しました。治純の知行は、さまざまな文献によって2,000石または3,000石とされ、これにより彼の評価や地位が示されています。

また、治純は大坂冬の陣や夏の陣の際には、兄弟の治長とともに大坂の豊臣家に仕え、和睦のために努力した事跡が残っています。特に慶長20年(1615年)において、彼は大坂城の落城を知ると、家康による指示で自害することを選びました。この彼の最期は、豊臣家に仕えた忠義の象徴とされ、彼の名は後世に語り継がれることとなりました。

大野治純

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】