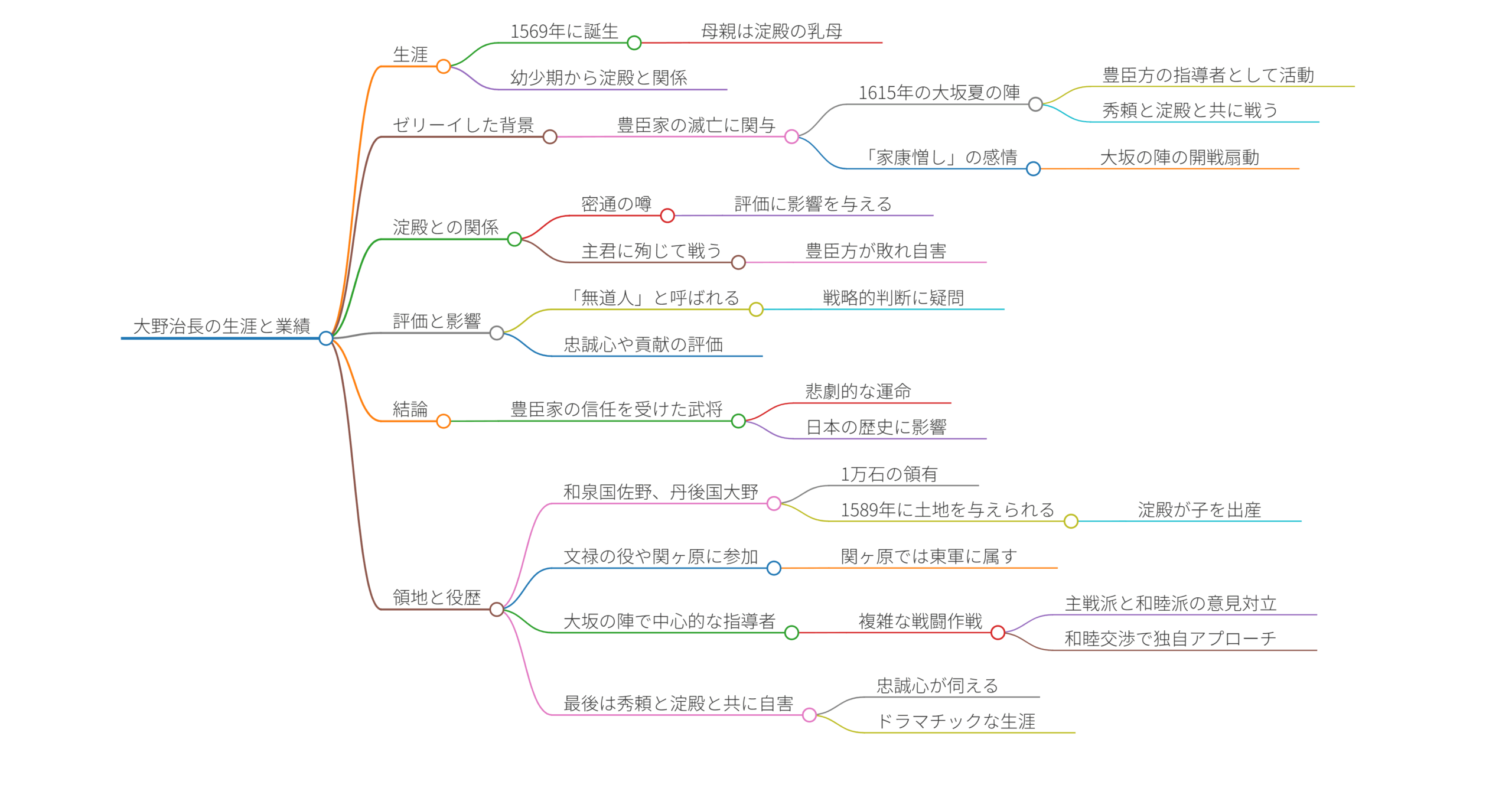

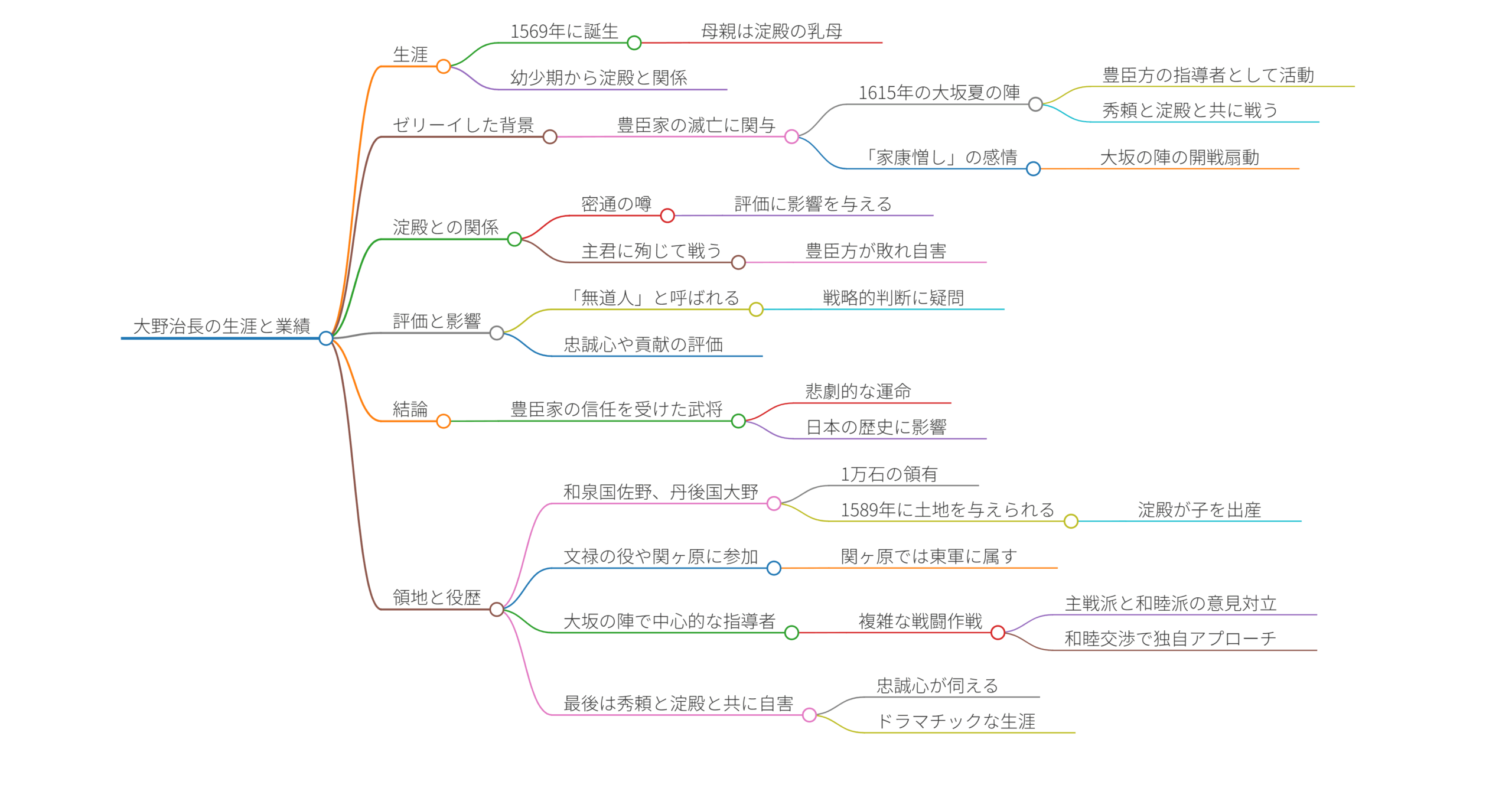

大野治長の生涯と業績

大野治長(おおのはるなが)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活動した武将で、豊臣氏の重要な家臣の一人です。治長は1569年に生まれ、彼の母親は淀殿の乳母であったため、幼少期から淀殿と深い関係を築いていました。

ゼリーイした背景

治長は、豊臣家の滅亡に大きく関与した人物であり、特に1615年の大坂夏の陣において豊臣方の指導者として活動しました。彼は豊臣秀頼や淀殿と共に、豊臣家の存続を願い、戦いを続けました。彼の行動は、後に「家康憎し」の感情から大坂の陣の開戦を扇動したとされ、その結果として豊臣家が滅ぼされるきっかけを作ったとも言われています。

淀殿との関係

大野治長は淀殿との密通の噂があり、これが彼の評価に影響を与えています。彼が豊臣家に仕える中で、淀殿の身近にあり続けたことが、結果的に彼の運命を決定づけました。大坂の陣において、彼は主君である秀頼に殉じる形で戦い、最終的に豊臣方が敗れた際には、彼自身も命を落としました。

評価と影響

後世では、治長は「無道人」と呼ばれることもあり、その戦略的判断に疑問を持たれることが多かったですが、彼の忠誠心や豊臣家に対する貢献を評価する意見も存在します。治長が描かれることが多い作品にも、その複雑な立ち位置が反映されています。

結論

大野治長は、豊臣家の信任を受け、重要な役割を果たした武将でありながら、その運命は悲劇的なものとなりました。彼の活動は、日本の歴史における豊臣家の命運と密接に関連しています。

大野治長は、自身の領地である和泉国佐野と丹後国大野にて、1万石を領有し、1589年には太閤蔵入地からこの土地を与えられました。この年は、淀殿が豊臣秀吉の嫡子を出産したことと関連していると考えられています。

また、治長は文禄の役や関ヶ原の戦いに積極的に参加し、特に関ヶ原の戦いでは、東軍に属して戦ったとされています。さらに、彼は大坂の陣で豊臣氏の中心的な指導者として活動し、そこでも様々な戦略を実行しました。この時、治長の戦闘作戦は複雑で、主戦派と和睦派の間で様々な意見がありました。特に和睦交渉では、治長が独自のアプローチを取る一方で、豊臣氏内の意見対立が浮き彫りになっていました。

このように、治長はまさに豊臣家の運命を左右する重要な人物でありながら、その運命もまた悲劇的なものに終わりました。彼の最後は、秀頼や淀殿と共に自害したことからも、彼の忠誠心がうかがえます。彼の生涯は、戦国時代の武将たちの中でも特にドラマチックで興味深いものです。

大野治長

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】