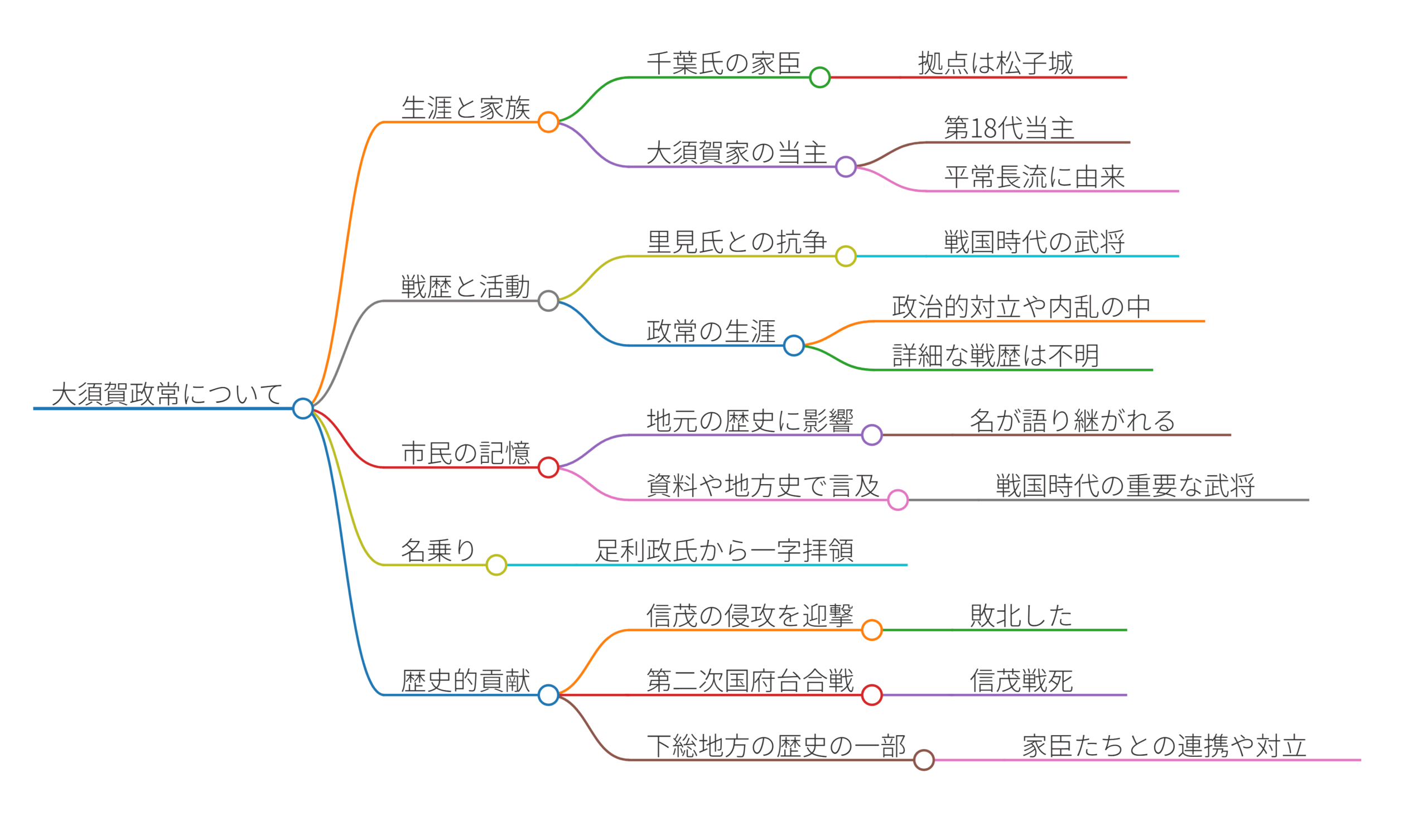

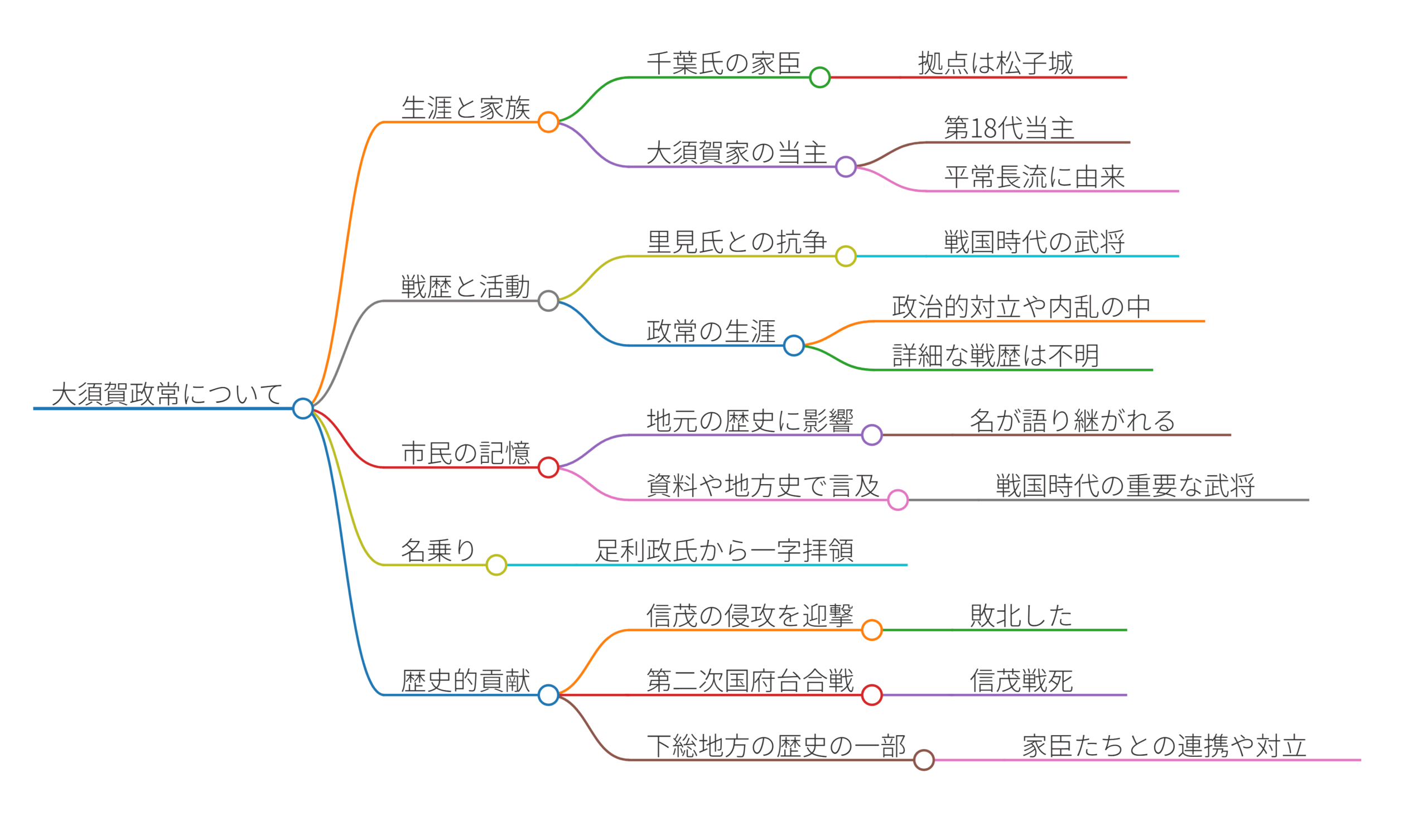

大須賀政常について

大須賀政常(おおすか まさつね、生年不詳 - 元亀元年7月6日(1570年8月7日))は、戦国時代の武将であり、千葉氏の家臣として知られています。

生涯と家族

政常は千葉氏の家臣で、下総国松子城(現在の千葉県成田市)を拠点としていました。彼は大須賀常正の子供であり、大須賀家の第18代当主です。この家系は平常長流に由来し、房総平氏の総領家である上総氏に従っていたとされています。

戦歴と活動

政常は、里見氏との抗争に巻き込まれた武将として知られ、戦国時代の激しい争いの中でその名を残しました。彼の生涯は、当時の政治的な対立や内乱の中で展開されました。政常の治世の期間に関しては、正確な記録は少なく、その詳細な戦歴や出世については不明な点が多いです。

市民の記憶

政常の存在は、千葉県内での地元の歴史や文化に影響を与え、今でもその名が語り継がれています。彼の名は、さまざまな資料や地方史の中で言及されており、戦国時代の重要な武将の一人としての地位を確立しています。

政常は、古河公方足利政氏から一字を拝領して名乗ったことでも知られています。彼は、永禄5年(1562年)に里見氏重臣・正木信茂が下総東部に侵攻した際、これを迎え撃ちましたが敗北しました。信茂はその後の第二次国府台合戦で戦死し、政常は信茂の叔父・時忠との激闘も経験しています。政常の昇進や武勇に関する具体的な情報は乏しいものの、彼の貢献や活動は下総地方の歴史の重要な一部とされています。特に、千葉氏とその家臣たちとの連携や対立は、当時の地域社会に大きな影響を与えました。

大須賀政常

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】