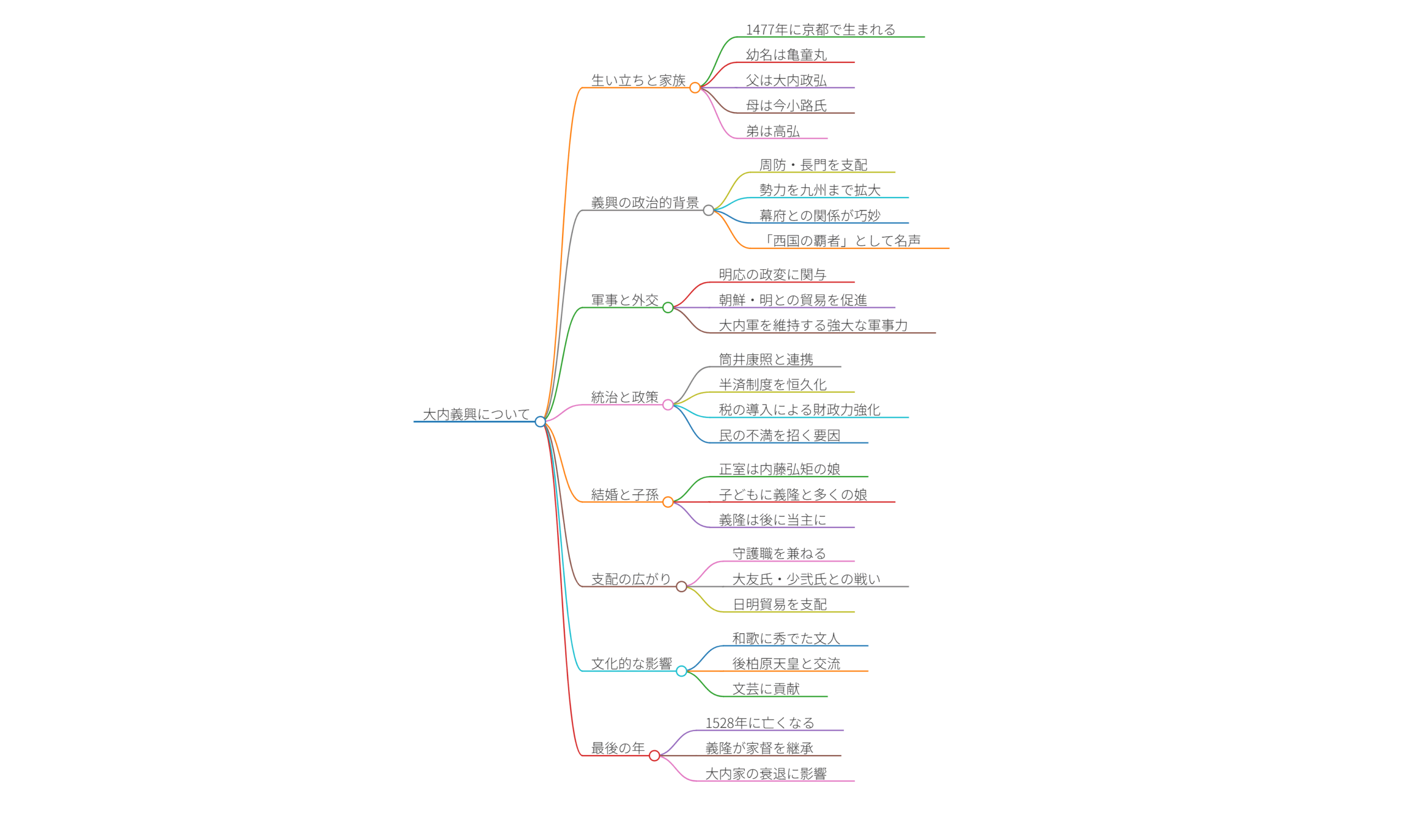

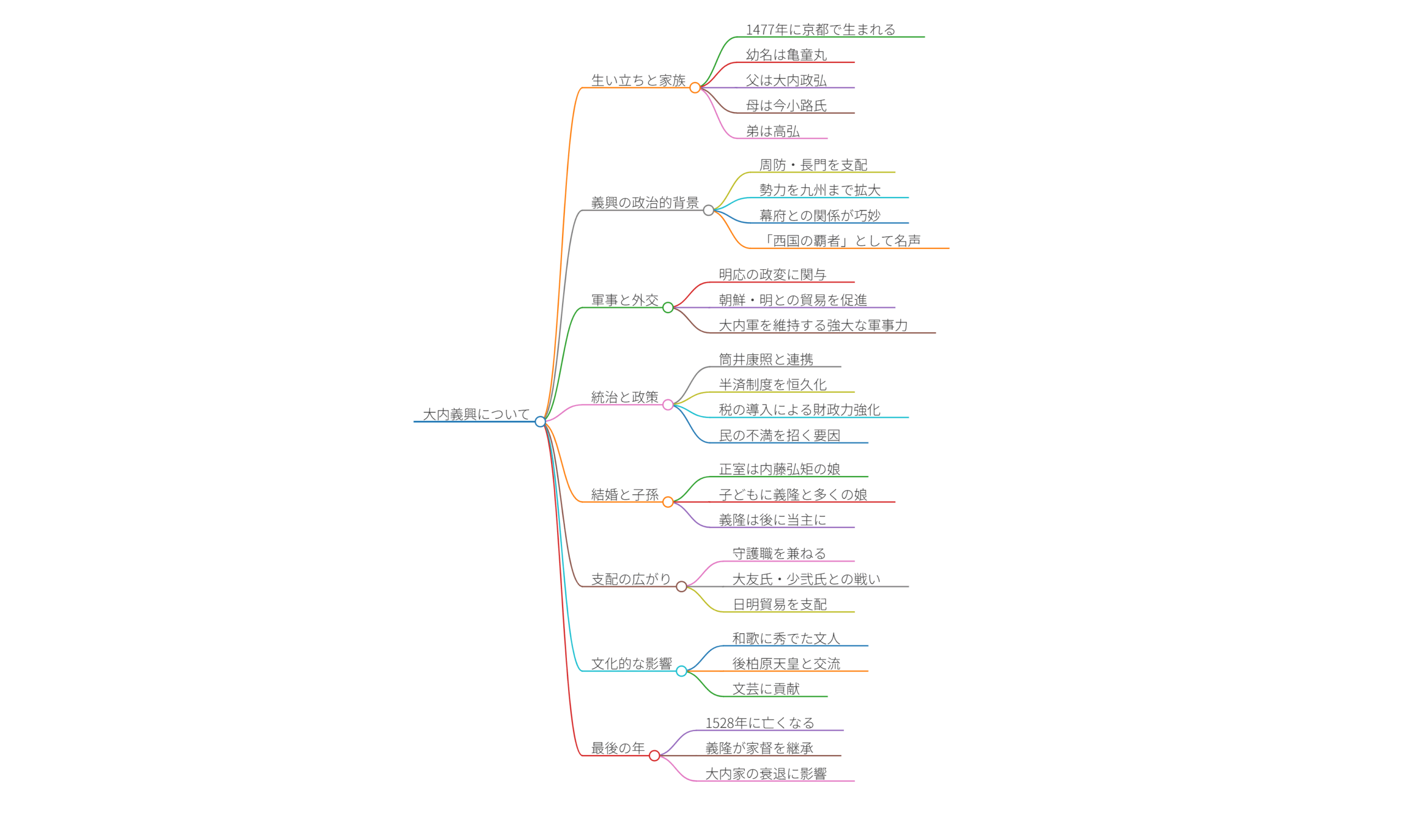

大内義興について

大内義興(おおうち よしおき)は、1477年から1528年の間に生きた戦国時代の日本の武将であり、周防(山口県)を本拠地とする大名です。彼は大内氏の第15代当主であり、在庁官人の家庭に生まれました。義興の父は政弘で、義興は1494年に家を継ぎました。

義興の政治的背景

義興は、周防・長門地方を中心に富士山付近にまで勢力を拡大し、さらには豊前や筑前といった九州地方にもその影響を広げました。彼の治世は、大内氏の最盛期と見なされており、周囲の諸大名や幕府との関係を巧みに操りました。室町幕府の管領代としても知られ、10代将軍である足利義稙を後見しました。このような背景から、彼は「西国の覇者」としての名声を確立しました。

軍事と外交

義興は強大な軍事力を背景に、明応の政変においても重要な役割を果たしました。その際、彼は義稙や大友氏と連携し、朝鮮や明との貿易を盛んに行い、経済的にも豊かさを享受しました。その軍事的な力量は他の大名と競り合う形で、日本の西部において特に際立っていました。義興の軍事力は、多くの戦国時代の合戦にも関与し、その名を不動のものとしました。

最後の年

義興は1528年に亡くなり、その後は彼の子孫により大内氏が引き継がれました。義興の築いた基盤は、大内氏が長い間影響力を持ち続けるための礎となりました。

生い立ちと家族

大内義興は文明9年(1477年)に京都で生まれ、幼名は亀童丸であった。父は大内政弘、第14代当主であり、母は今小路氏という在京の高貴な家系から来た女性であった。義興には弟の高弘がいたが、彼は出家し、最終的には反旗を翻すことになる。

統治と政策

義興は、筒井康照との連携や、細川政元に対する政略においても巧妙な手腕を発揮した。特に、「半済制度」の恒久化や、各種税の導入を通じて財源を確保し、その結果、大内軍を維持するための資金を年々増やしていくことに成功した。この政策は一方で、民の不満を買い、後に「徳政一揆」などの反発を招く原因ともなった。

結婚と子孫

義興の正室は内藤弘矩の娘であり、彼との結婚によって大内氏は内藤家との結びつきを強めた。子供には、義隆や多くの娘がいた。特に義隆は後に大内家の当主となるが、残念ながら彼の時代には家中の内紛が続き、大内氏は衰退していく。

支配の広がり

その治世において、義興は周防・長門・石見・安芸・豊前・筑前国の守護職を兼ねており、九州での大友氏や少弐氏との戦いを通じてその権力を拡大した。彼の政権下では、明との貿易が活発化し、日明貿易の管掌権を得ることで大内氏の財政安定に寄与した。

文化的な影響

義興は文人としても知られ、和歌にも秀でていた。彼は後柏原天皇や多くの公卿たちと交流を持ち、文芸に貢献した。特に、義興の治世における文化的な発展は、後の大内氏の影響を考える上でも無視できない要素であった。

死とその後

享禄元年(1528年)、義興は病気により死去。彼の死後、大内氏は義興の息子である義隆が家督を継いだが、彼は後に内乱や家臣の反乱に悩まされ、最終的に大内家は滅亡する運命にあった。義興の死は、大内氏の運命に大きな影響を与える出来事であった。

大内義興

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】