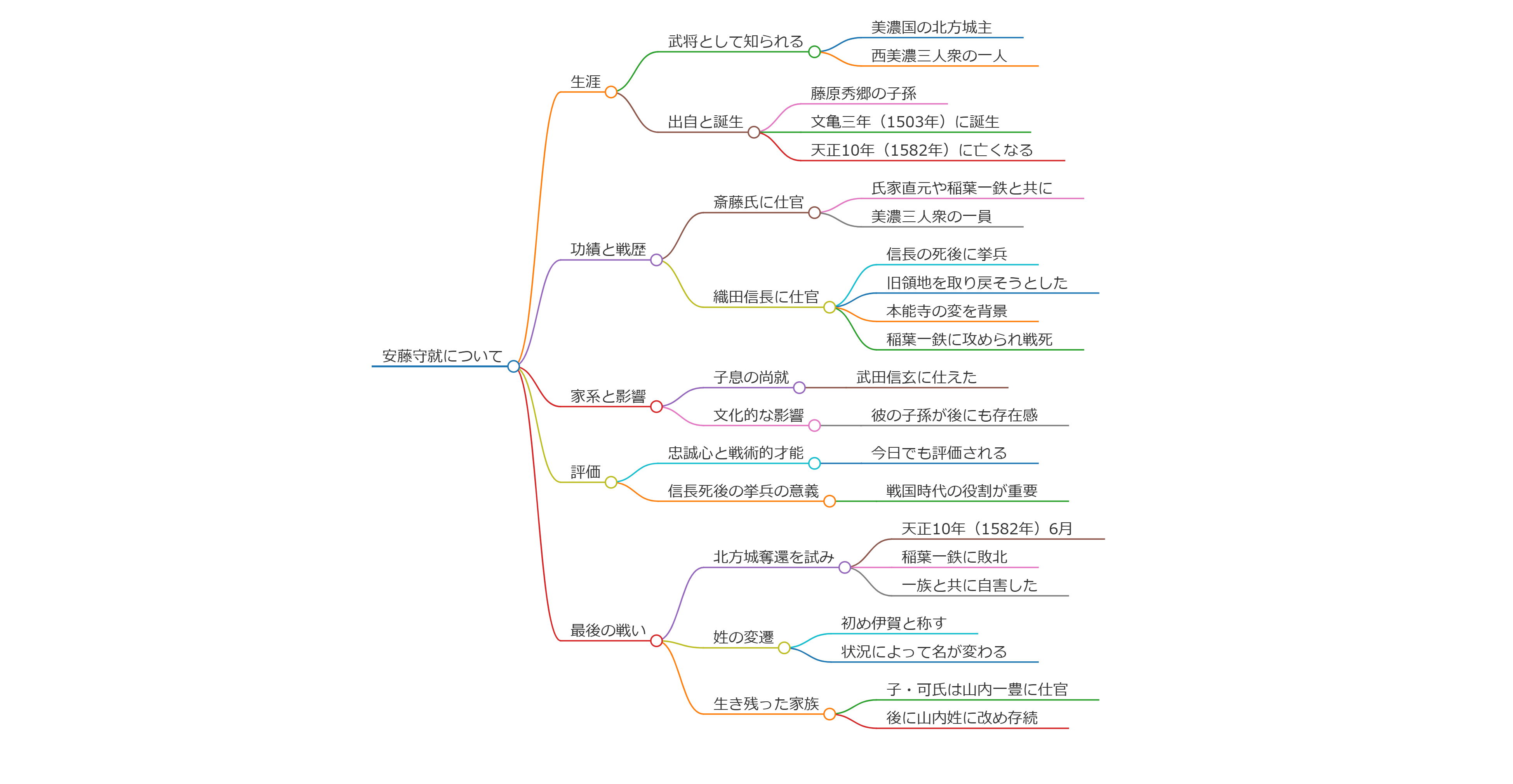

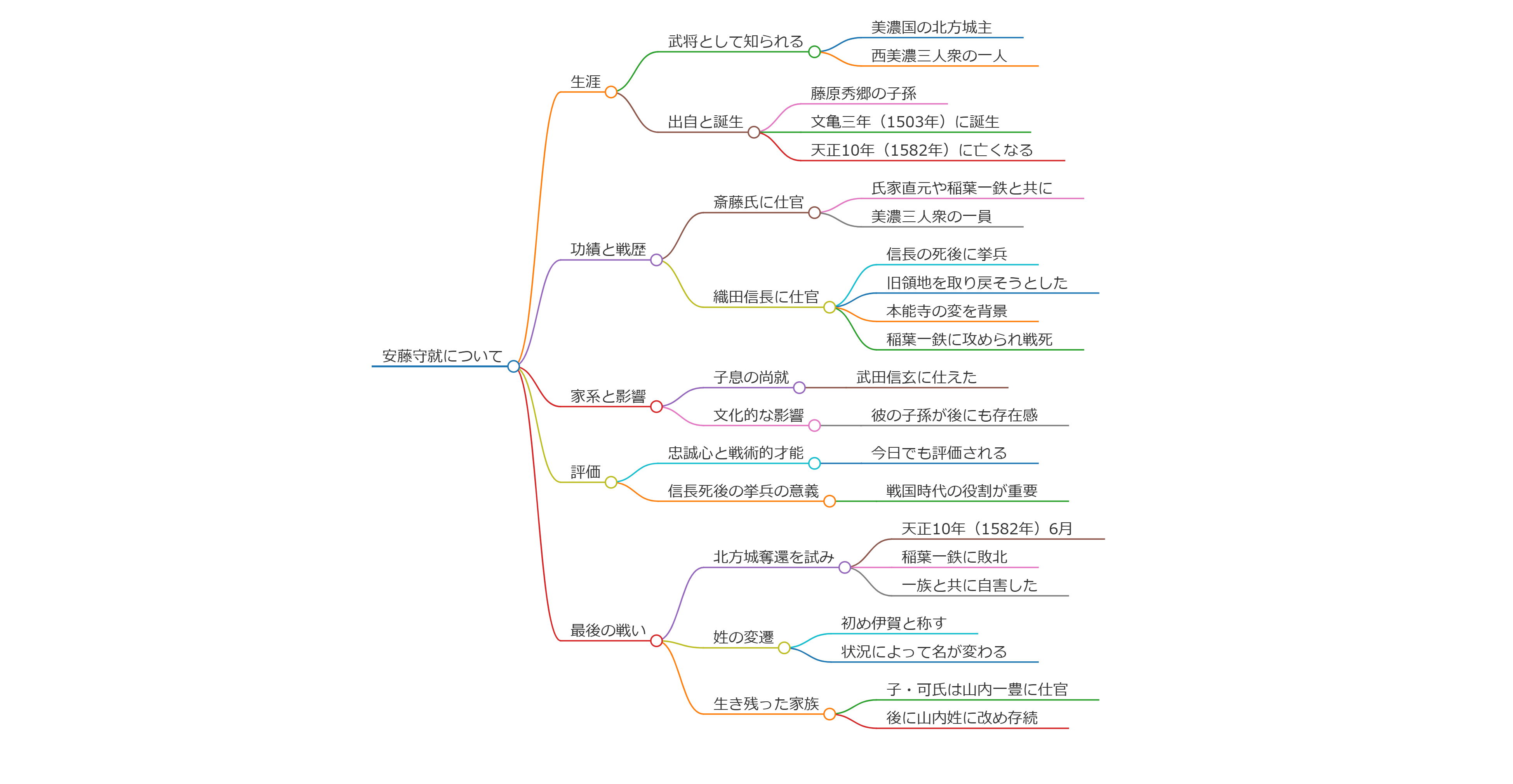

安藤守就について

安藤守就(あんどう もりなり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将で、特に美濃国の北方城主として知られています。彼は西美濃三人衆の一人であり、斎藤道三の重臣でありました。彼の出自は藤原秀郷の子孫とされ、文亀三年(1503年)に誕生し、天正10年(1582年)に亡くなりました。

功績と戦歴

安藤守就は、初めは斎藤氏に仕官し、氏家直元や稲葉一鉄と共に美濃三人衆と呼ばれる重要な武将の一群に属していました。特に知られているのは、彼が織田信長に仕官した後、信長の死後に旧領地を取り戻すために挙兵したことです。この戦いは本能寺の変を背景に行われ、彼は新領主である稲葉一鉄に攻められ、最終的には戦死する結果となりました。

家系と影響

彼には子息があり、その子息の尚就(ひさなり)は武田信玄に仕えたことが知られています。また、守就は武将としてだけでなく、文化的な面でも影響力を持っており、彼の子孫は後の時代にも存在感を示しています。

評価

安藤守就はその生涯を通じて多くの戦いに関与し、彼の忠誠心や戦術的な才能は今日でも評価されています。特に、彼の挙兵は信長死後の混乱期において意義深いものであり、戦国時代の武将としての彼の役割は重要とされています。

信長の死後、安藤守就は自らの居城である北方城を奪還しようとしましたが、稲葉一鉄に攻められ、敗北したのは天正10年(1582年)6月のことで、最終的には一族と共に自害に至ったことが明言されています。なお、安藤守就の姓は初め伊賀と称していたことも注目に値し、彼の名は状況によって「無用」や「道足」とも呼ばれていました。また、守就の死後、彼の家族の中には生き残った者もおり、その子・可氏は山内一豊に仕官し、後に山内姓に改めて存続しています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】