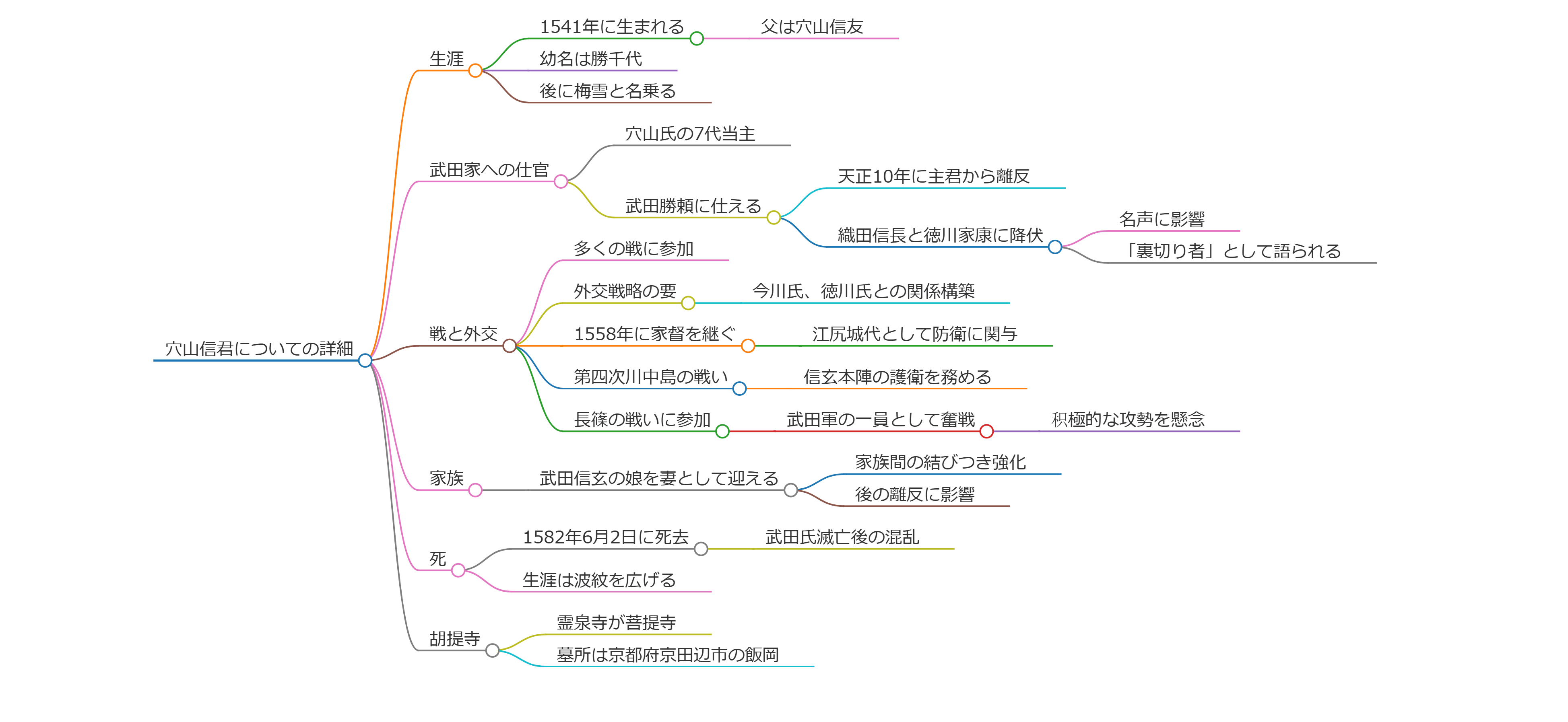

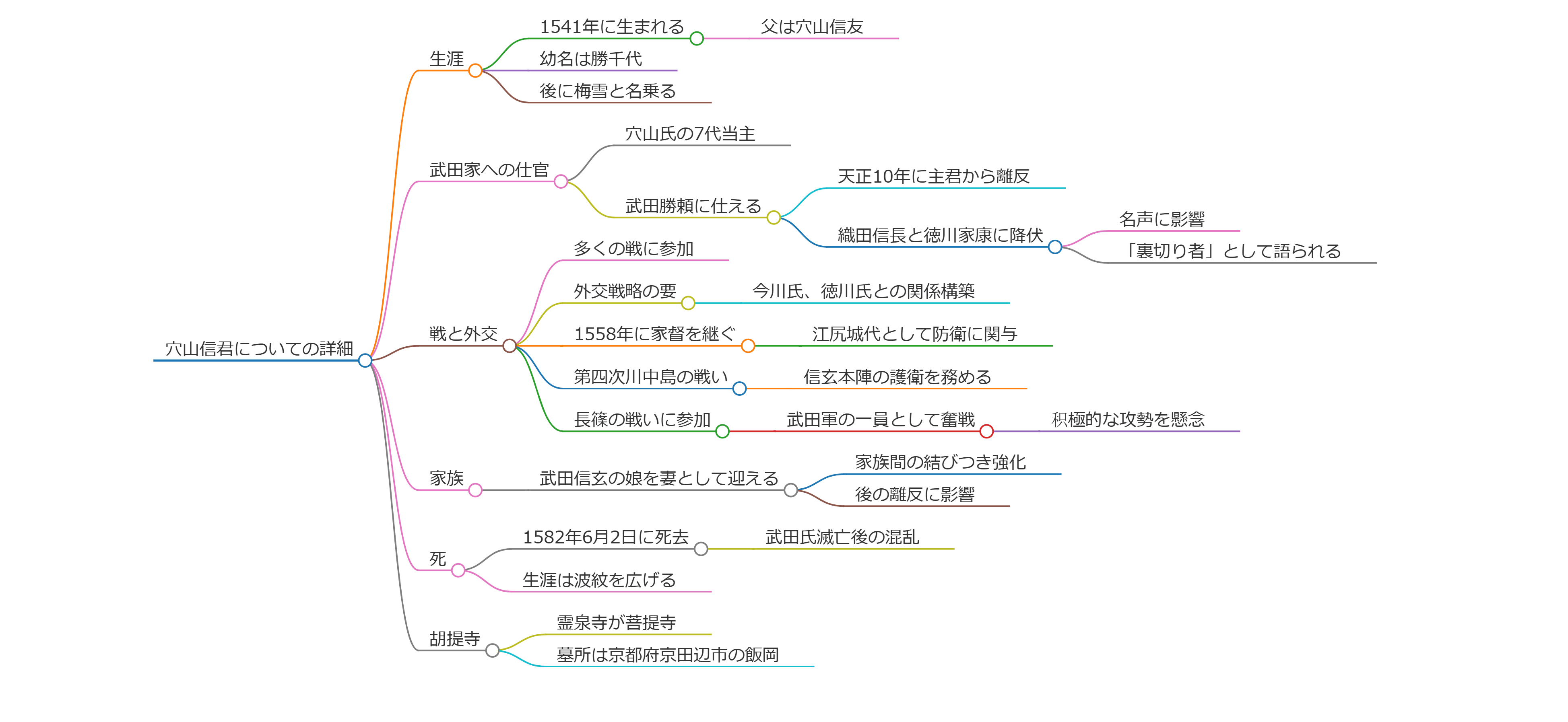

穴山信君(あなやま のぶただ)についての詳細

穴山信君は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、甲斐武田氏の家臣として知られています。1541年(天文10年)に生まれ、父は武田家の重臣である穴山信友です。信君は、幼名で「勝千代」としても知られ、後に「梅雪」と名乗ることになります。

彼は穴山氏の7代当主として、武田氏に仕えましたが、天正10年(1582年)、武田家の滅亡に際して主君である武田勝頼から離反し、織田信長と徳川家康に降伏しました。この決断は彼の名声に大きな影響を与え、後世には「卑劣な裏切り者」として語られることもあります。

信君は武田家に仕えていた時期には、多くの戦に参加し、特に外交戦略の要として重用されていました。しかし、武田家が困難な状況に陥った際、彼は自身の利益を追求し、織田家や徳川家と同盟を結びました。この行動が武田家の滅亡を早めたと考えられています。

また、信君は自身の妻として武田信玄の娘を迎えていますが、これは家族間の結びつきが強化される一方で、彼の後の離反が一層反響を呼ぶ要因ともなりました。彼の死は1582年6月2日、武田氏滅亡後の混乱の中で迎えましたが、その生涯は多くの人々に波紋を広げました。

信君は武田家の重臣であり、「武田二十四将」の一人として知られていました。彼は軍事だけでなく外交においても能力を発揮し、特に信玄の時代には今川氏や徳川氏との関係構築に貢献しました。1558年には父信友から家督を継ぎ、江尻城代として駿河地域の防衛にも関与しました。

1561年の第四次川中島の戦いでは信玄本陣の護衛を務め、その後も多くの戦に参加しています。特に1575年の長篠の戦いでは、信君は武田軍の一員として奮戦したものの、実際には積極的な攻勢を懸念していたため、戦後の武田家の不利を引き起こす一因ともなりました。

菩提寺は霊泉寺とされ、その墓所は京都府京田辺市の飯岡に位置しています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】