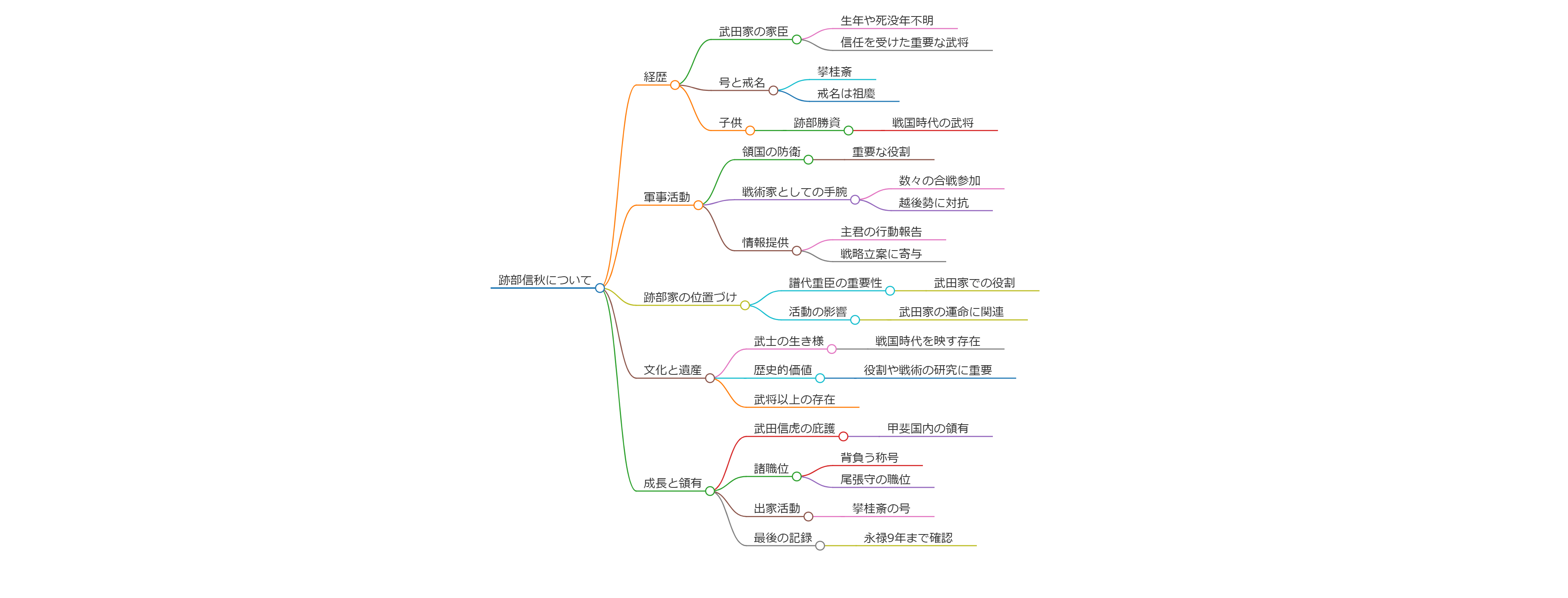

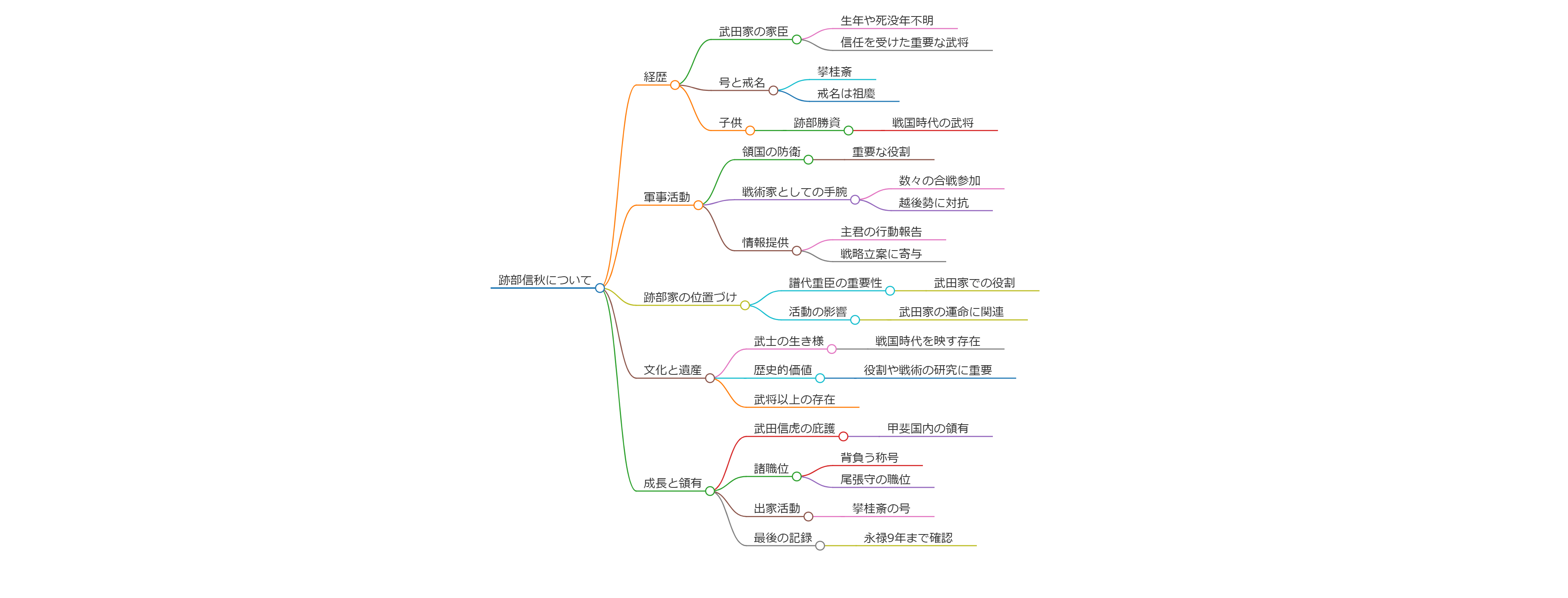

跡部信秋について

跡部信秋(あとべ のぶあき)は、戦国時代の武将であり、甲斐武田氏の家臣です。彼は生年および死没年は不明ですが、武田信玄や武田勝頼の二代に仕えた重要な人物とされています。

経歴

信秋は、武田家の信任を受け、彼の系譜は跡部家の中でも特に重要視されています。彼は「攀桂斎」という号を持ち、戒名は「祖慶」とされています。信秋の子供には跡部勝資がおり、彼もまた戦国時代の武将として名を知られています。

軍事活動

信秋は主に領国の防衛や戦闘において重要な役割を果たしました。信玄の時代には、戦術家としての手腕を発揮し、彼の指揮下で数々の合戦に参加し、越後勢などの敵に対抗しました。また、信秋は彼の部下に主君の行動や敵の動向についての報告を行っており、その情報は戦略立案に大いに寄与しました。

跡部家の位置づけ

跡部氏は武田家の幕下において、譜代重臣として非常に重要な役割を担っていました。そのため、彼の系譜は武田家の中での位置づけにも大きく影響しました。信秋の活動やその後の跡部勝資の戦績は、武田家の運命に深く関連していると考えられています。

文化と遺産

跡部信秋は、戦国時代の日本における武士の生き様を映し出す存在であり、その後の歴史的文献や資料にもその名が残っています。彼の事跡は、戦国期における武将の役割や戦術についての研究にとっても重要です。これにより、彼は単なる武将以上の存在として評価されています。

信秋は、武田信虎の庇護のもとで成長し、甲斐国内で9つの村を領有していたことが記録されています。彼は、武田家の重臣として従五位下伊賀守を称しており、尾張守の職位も持っていました。また、彼は出家して「攀桂斎」という号を持つようになり、その後の活動は永禄9年(1566年)まで確認されています。この年を境に、彼の姿は戦国の記録から消え、隠居または死去したと考えられています。彼の子である跡部勝資も、戦国時代の武将として活動し、武田家の側近として信玄や勝頼に仕えました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】