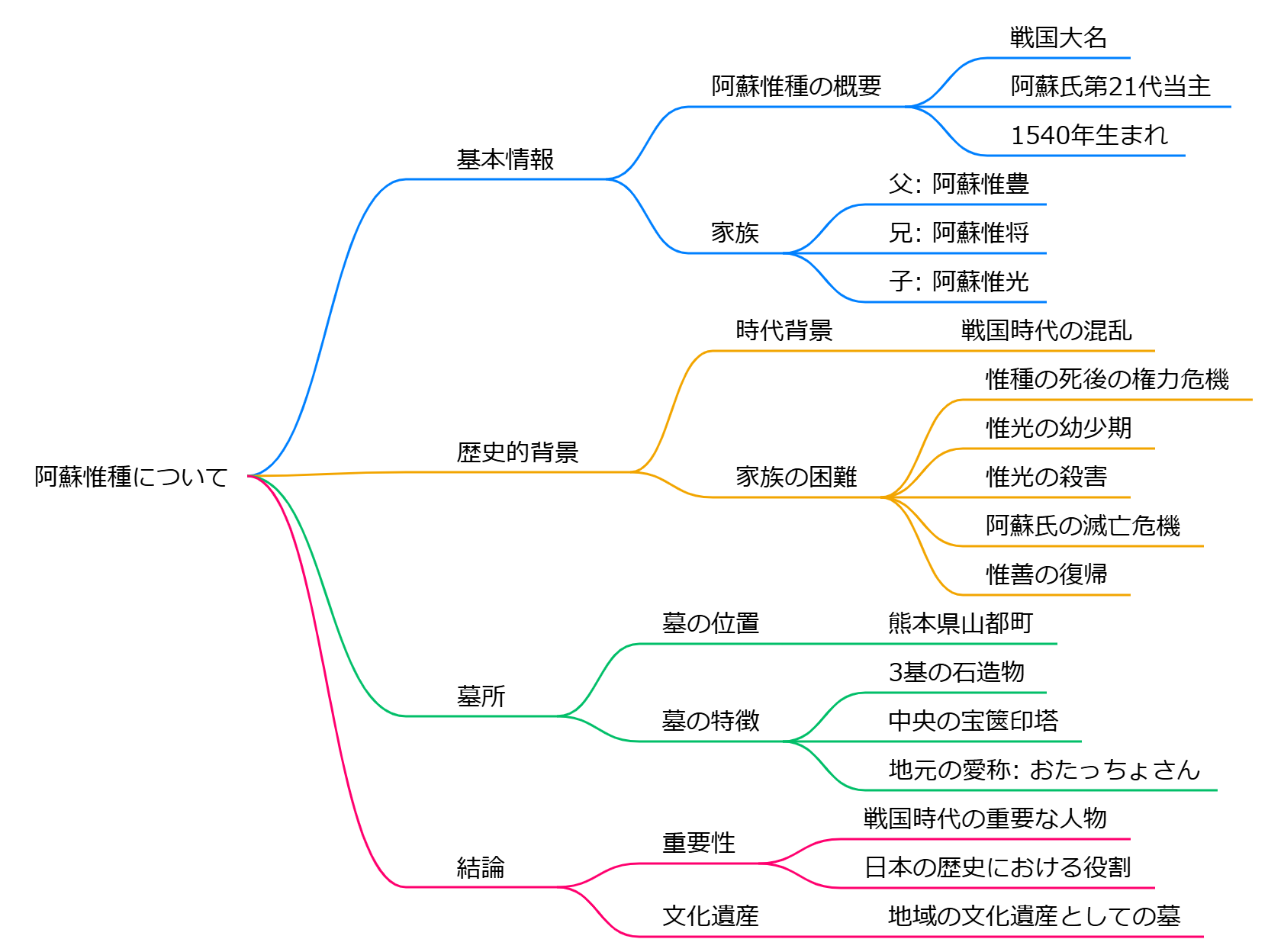

阿蘇惟種について

阿蘇惟種(あそ これたね)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動した肥後国の戦国大名であり、阿蘇氏の一員です。彼は天文9年(1540年)に生まれ、天正12年8月13日(1584年9月17日)に没しました。惟種は、阿蘇惟豊の次男であり、兄の阿蘇惟将の後を継いで家督を継ぎました。

家庭と背景

惟種は、阿蘇惟豊の子として誕生し、兄の惟将が嗣子無くして没したため、家督を継承しました。彼は当時の阿蘇家の重要な役割を担うこととなり、阿蘇神社の大宮司としても知られています。阿蘇家は、特に彼の父の代において最盛期を迎え、地域において著名な存在でした。

彼の時代の特徴

阿蘇惟種の時代には、戦国時代特有の領国争いが続いており、各地において戦が繰り広げられていました。彼はその中で独自の地位を確立し、引き続き阿蘇家の勢力を維持するために力を尽くしました。彼の指導の下、阿蘇家は肥後国で重要な存在であり続けました。

主な業績とその後の影響

惟種は、戦家としての面だけでなく、文化的な側面においても貢献があるとされています。彼の治世下では、阿蘇地域の政治や文化の発展が図られました。また、彼の死後も阿蘇家は地域において影響力を持ち続け、後の時代においてもその名を残しました。

彼の墓は、阿蘇惟種公墓所として知られ、歴史的な価値を有しています。彼に関する資料や関連する史跡は、現在も地域の文化遺産として保護されています。

墓所と文化遺産

惟種の墓所は熊本県山都町にあり、地元住民によって「おたっちょさん」という愛称で親しまれています。ここには彼に祀られた3基の宝篋印塔が存在し、「前大宮司宇治惟種神儀位」と刻まれています. 地域住民はこの墓所を定期的に整備し、惟種の功績をしっかりと記憶に留めています。彼の墓は風景が美しい丘陵地に位置しており、当地域の歴史的・文化的重要性を反映しています。

歴史的意義

阿蘇惟種は、彼の死後も阿蘇氏の血統が続く中で、地元の文化や信仰心に寄与しています。彼の後を継いだ子息、惟光はわずか2歳で家督を継承しましたが、惟光の悲劇的な死は、阿蘇氏の衰退を象徴しています。彼の存命中に築かれた基盤は、地域の人々によって今日も重要視されており、惟種の伝説や業績は今も語り継がれています。

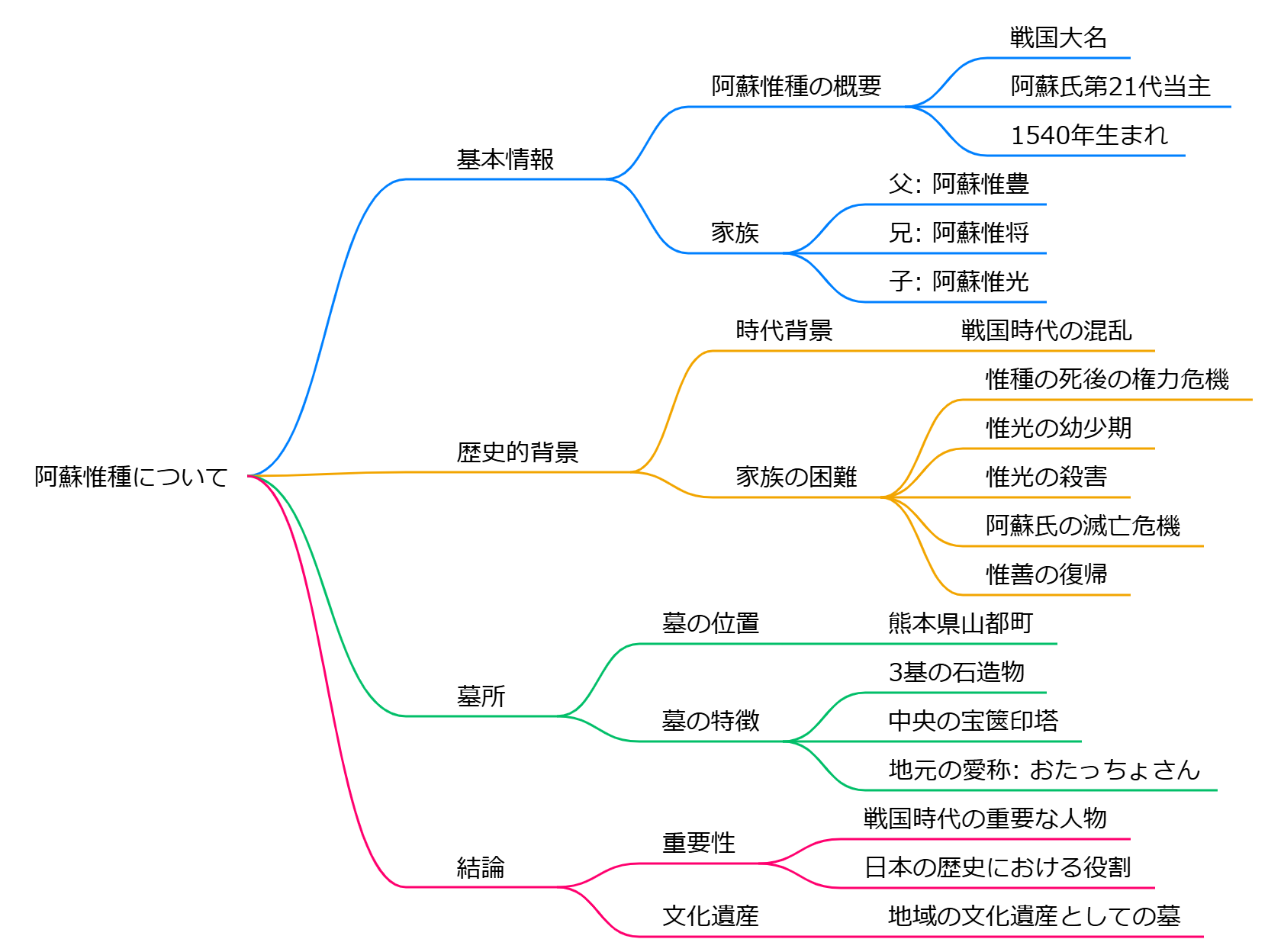

阿蘇惟種について

基本情報

阿蘇惟種(あそ これたね)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての肥後国の戦国大名であり、阿蘇氏の第21代当主です。彼は1540年に阿蘇惟豊の子として生まれました。惟種は1583年に兄の惟将が亡くなった後、家督を継ぎましたが、わずか1年後の1584年に若くして亡くなりました。そのため、彼の子である惟光が2歳で家督を継ぐことになりました。

歴史的背景

阿蘇惟種の時代は、戦国時代の混乱期であり、彼の家族は多くの困難に直面しました。惟種の死後、彼の子供である惟光は幼少であったため、家族の権力は脅かされました。惟光は後に扇動の罪を着せられて殺害され、阿蘇氏は滅亡の危機に瀕しましたが、惟光の弟である惟善が助けられ、阿蘇神社の大宮司職に復帰し、阿蘇氏の血統を残しました。

墓所

阿蘇惟種の墓は、熊本県山都町に位置し、町指定の有形文化財として保護されています。墓所には3基の石造物があり、中央の宝篋印塔が惟種の墓とされています。この墓は、地域の人々によって整備され、地元では「おたっちょさん」という愛称で親しまれています。

結論

阿蘇惟種は、戦国時代の重要な人物であり、彼の家族は日本の歴史において重要な役割を果たしました。彼の短い生涯とその後の家族の運命は、当時の日本の政治的な混乱を反映しています。彼の墓は、今も地域の文化遺産として大切にされています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】