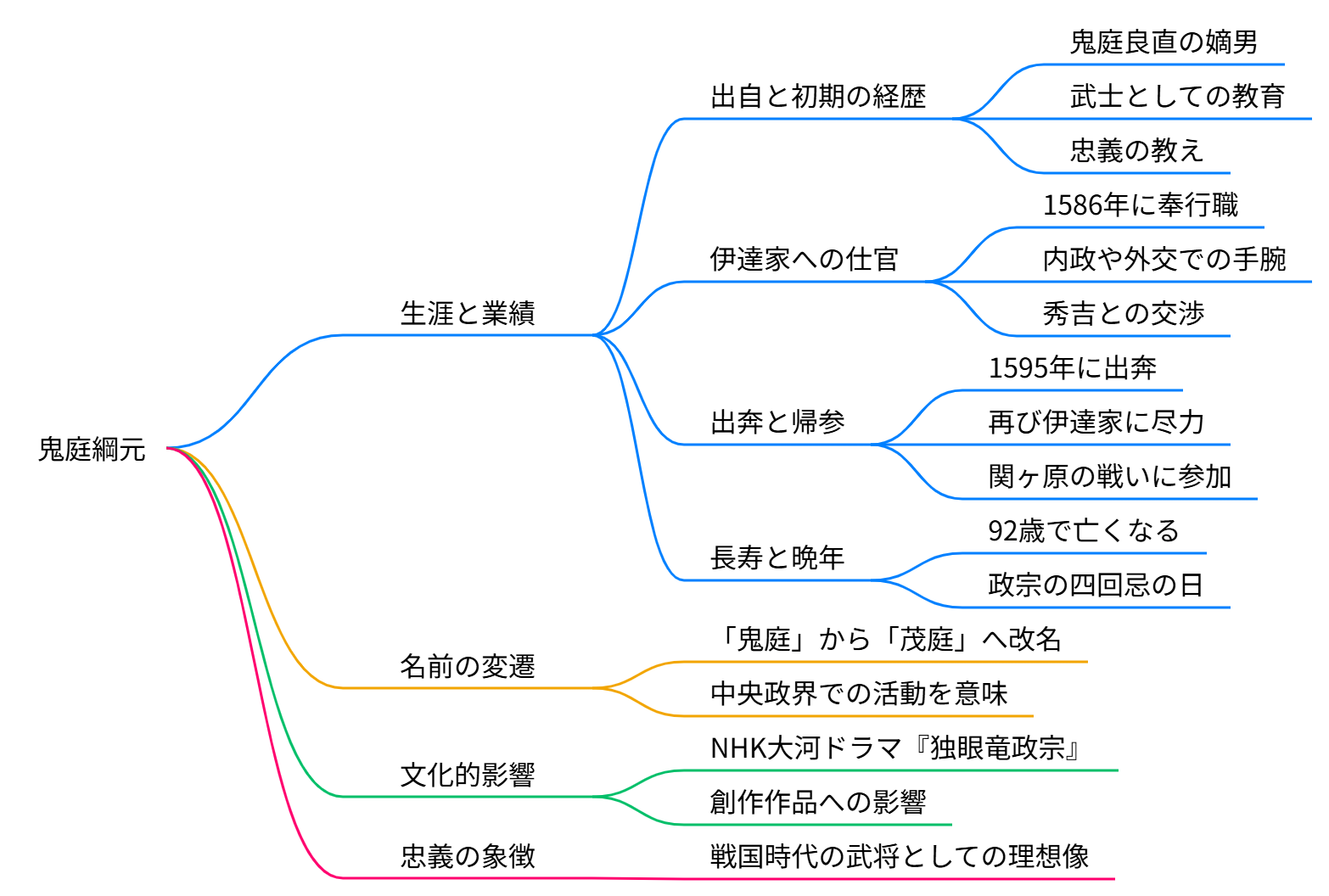

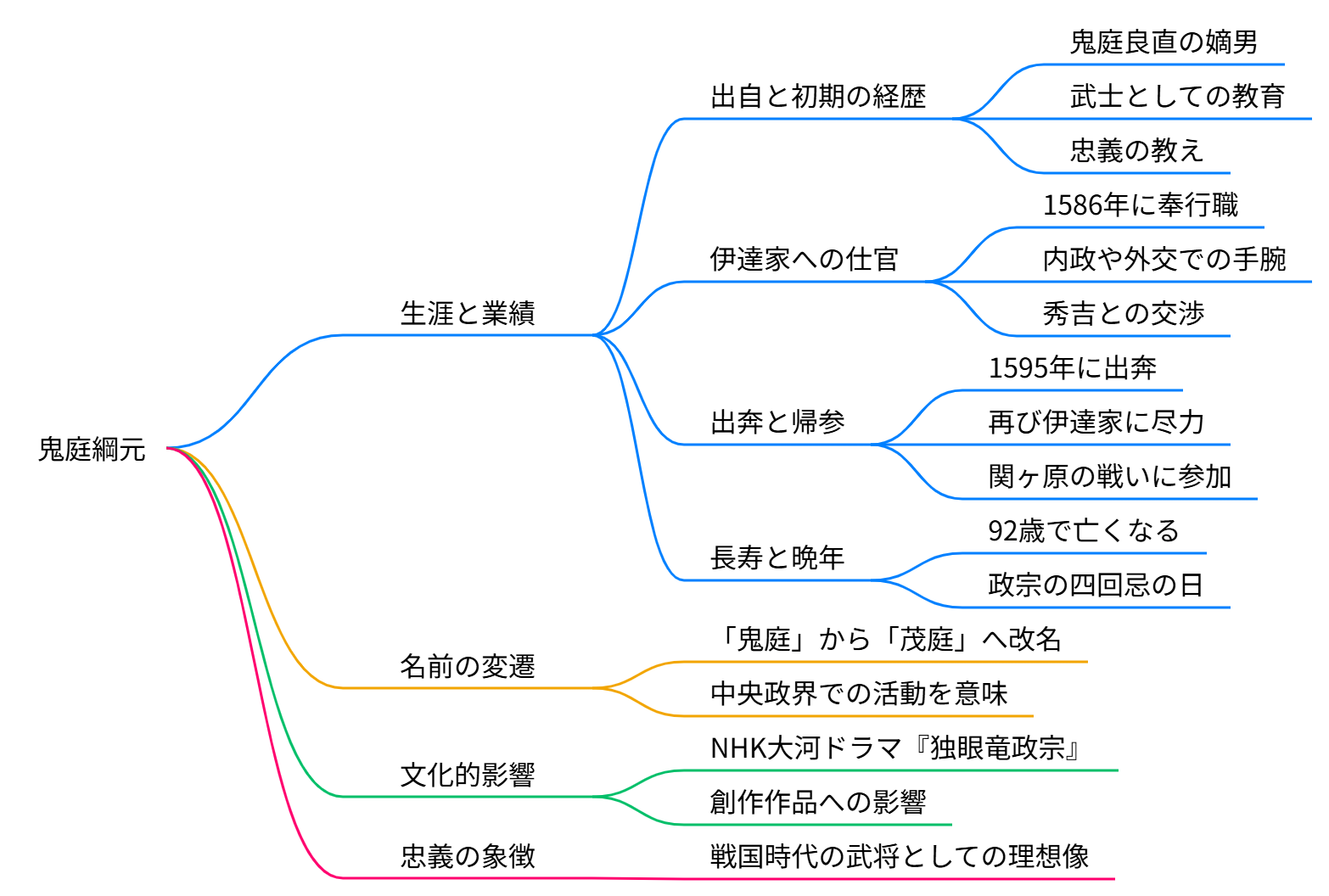

鬼庭綱元(おににわ つなもと)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将で、特に伊達政宗の側近として知られています。彼は1549年に生まれ、1640年に92歳で亡くなるまで、伊達家に仕え続けました。

生涯と業績

* 出自と初期の経歴: 鬼庭綱元は、伊達家の重臣である鬼庭良直の嫡男として生まれました。幼少期から武士としての教育を受け、父の背中を追いながら成長しました。彼は「武士たるもの、主君への忠義を第一とせよ」という教えを胸に刻みました。

* 伊達家への仕官: 彼は1586年に奉行職に任ぜられ、内政や外交において優れた手腕を発揮しました。特に、豊臣秀吉による奥州征伐の際には、政宗の代理として上洛し、秀吉との交渉を行いました。この際、彼の雄弁さが評価され、秀吉からの信任を得ることとなります。

* 出奔と帰参: 1595年、政宗との間に生じた誤解から一時的に出奔しましたが、後に帰参を許され、再び伊達家のために尽力しました。彼は関ヶ原の戦いにも参加し、政宗の信任を受け続けました。

* 長寿と晩年: 鬼庭綱元は、当時としては驚異的な長寿を全うし、92歳で亡くなるまで伊達家に仕えました。彼の死は、政宗の四回忌の日にあたることから、運命的なものとされています。

名前の変遷

彼の名前は、豊臣秀吉から「鬼庭」という姓が縁起が悪いとされ、「茂庭(もにわ)」に改められました。この改名は、彼が伊達家の顔として中央政界で活動することを意味していました。

文化的影響

鬼庭綱元は、伊達政宗の側近としての役割だけでなく、彼の生涯は多くの創作作品にも影響を与えています。特に、1987年のNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』では、彼のキャラクターが描かれ、視聴者に強い印象を残しました。

鬼庭綱元は、伊達家の忠義の象徴として、また戦国時代の武将としての理想像を体現した人物であり、彼の生涯は日本の歴史において重要な位置を占めています。

鬼庭綱元

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】