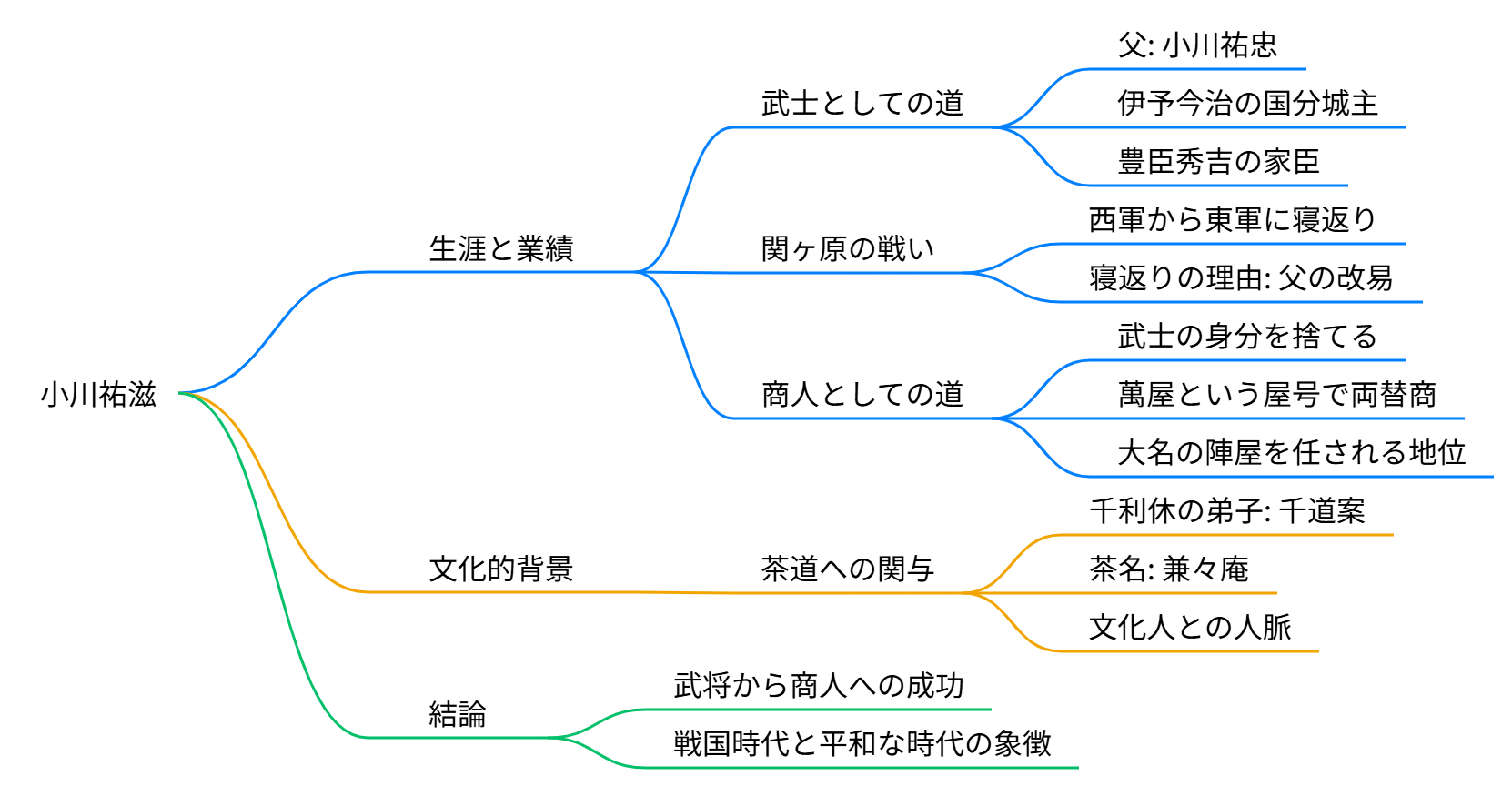

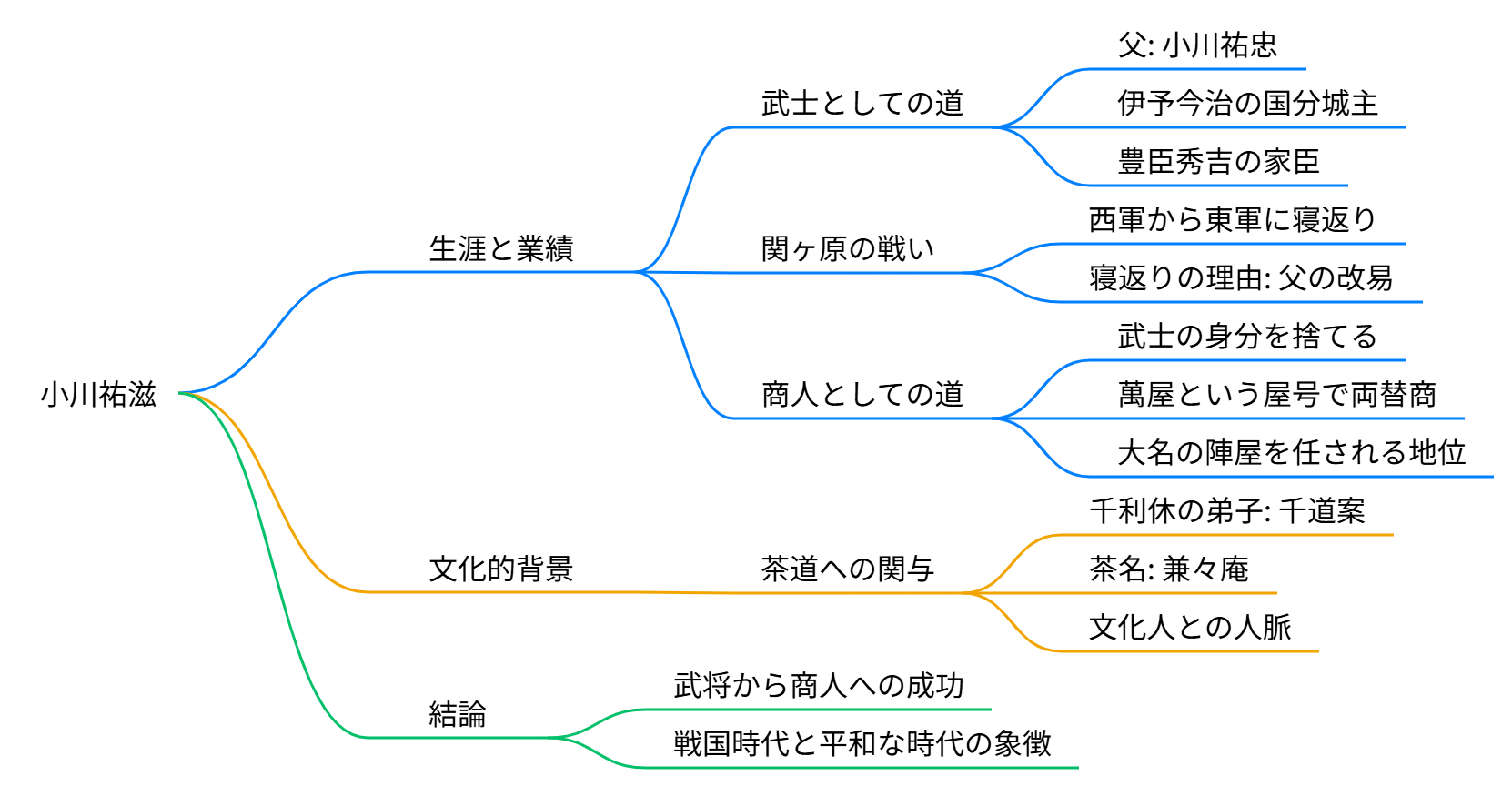

小川祐滋(おがわ すけしげ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であり、父は小川祐忠(おがわ すけただ)です。彼は伊予今治の国分城主であり、豊臣秀吉の家臣として仕官しました。小川祐滋は、主に「左馬助」という通称で知られ、茶人としても活動していました。

生涯と業績

小川祐滋は、父の影響を受けて武士としての道を歩みましたが、関ヶ原の戦いにおいては西軍から東軍に寝返るという重要な決断を下しました。この寝返りは、彼の父が改易された理由の一つとも言われています。具体的には、彼の父が石田三成と親しい関係にあったため、徳川家からの信頼を失ったとされています。

関ヶ原の戦い後、小川祐滋は武士の身分を捨て、商人としての道を選びました。彼は「萬屋」という屋号で両替商を営み、成功を収めました。特に、彼の商才は評価され、二条城や京都所司代に伺候する大名の陣屋を任されるほどの地位を得ました。

文化的背景

小川祐滋は、茶道にも関与しており、千利休の弟子である千道案に師事していました。彼の茶名は「兼々庵」であり、茶の湯を通じて多くの文化人との人脈を築いていました。このような背景が、彼の商業活動にも影響を与えたと考えられています。

結論

小川祐滋は、戦国時代の武将としてのキャリアを経て、商人として成功を収めた人物です。彼の人生は、戦国の動乱とその後の平和な時代における商業の発展を象徴するものと言えるでしょう。

小川祐滋

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】