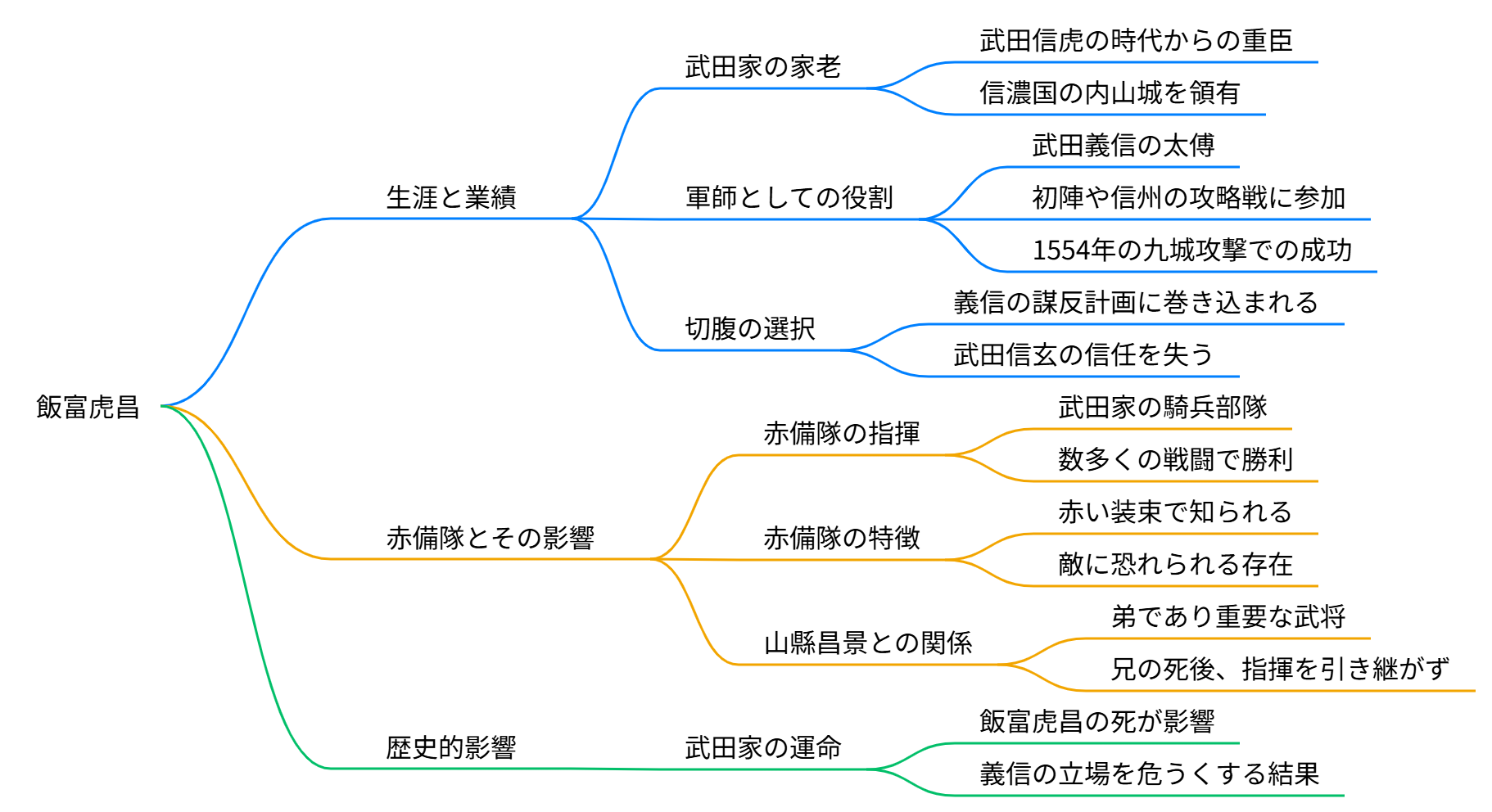

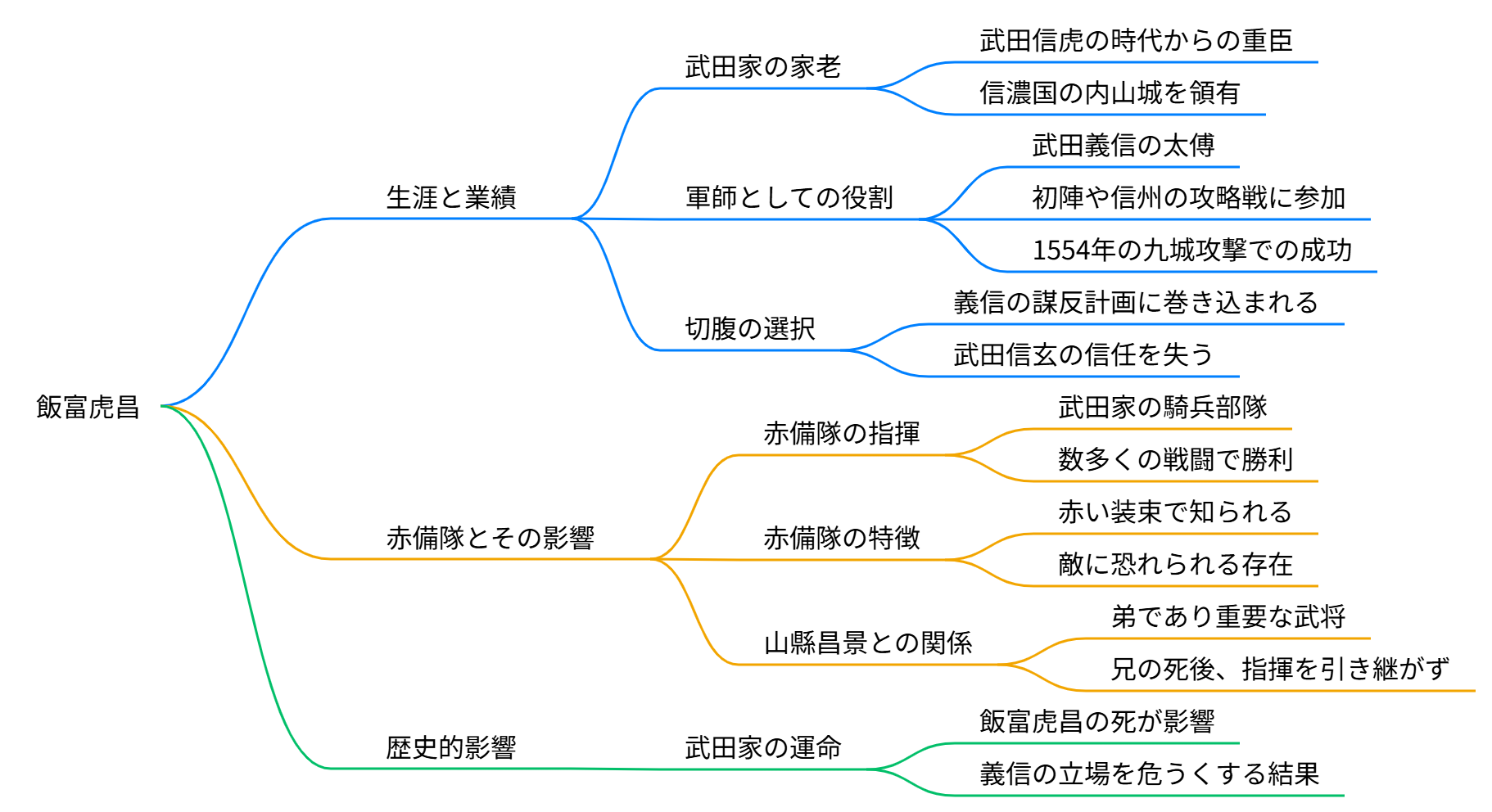

飯富虎昌(1504年-1565年11月11日)は、日本の戦国時代に活躍した武将で、甲斐国の武田氏の重臣でした。彼は武田信虎の時代から武田家の家老を務め、信濃国の内山城を領有していました。虎昌は「甲山の猛虎」と称され、武田家の赤備隊を指揮し、その戦術的な才能と勇猛さで知られていました。

生涯と業績

飯富虎昌は、武田信玄の長子である武田義信の太傅としても知られています。彼は義信の初陣や信州の攻略戦において軍師として参加し、特に1554年の九城攻撃では一夜で城を攻略するなど、その戦略的な能力を発揮しました。

しかし、1565年、虎昌は義信の謀反計画に巻き込まれ、最終的にはその責任を取る形で切腹を選びました。この事件は、虎昌が義信の行動を報告したことに起因し、彼は武田信玄の信任を失う結果となりました。

赤備隊とその影響

虎昌が指揮した赤備隊は、武田家の騎兵部隊として非常に有名であり、彼の指導の下で数多くの戦闘で勝利を収めました。赤備隊はその赤い装束で知られ、敵に恐れられる存在でした。虎昌の弟である山縣昌景もまた、武田家の重要な武将として知られていますが、彼は兄の死後、赤備隊の指揮を引き継ぐことはありませんでした。

飯富虎昌の生涯は、武田家の歴史において重要な位置を占めており、彼の戦術や忠誠心は後世に語り継がれています。彼の死は、武田家の運命に大きな影響を与え、信玄の後継者である義信の立場をさらに危うくする結果となりました。

飯富虎昌

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】