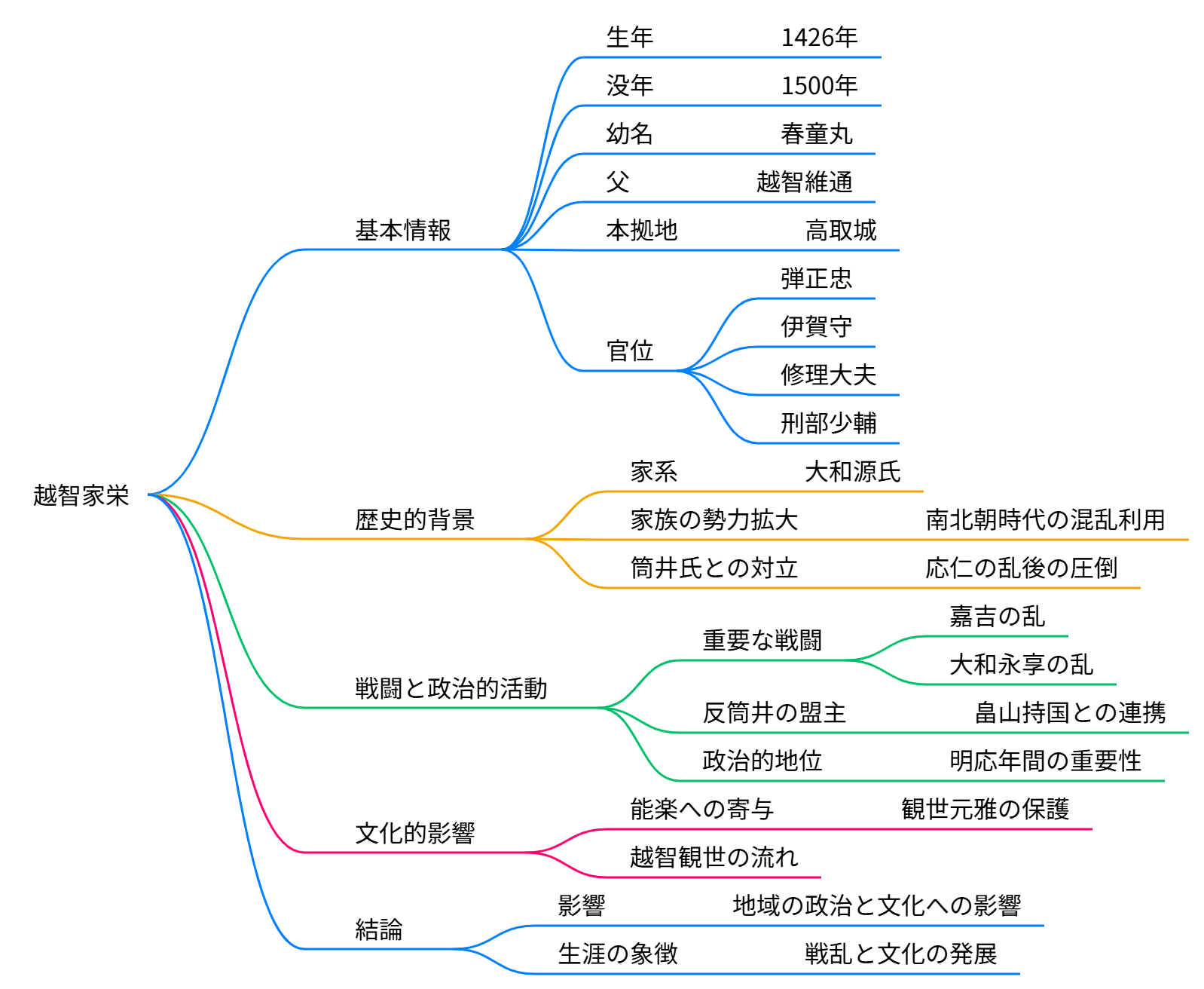

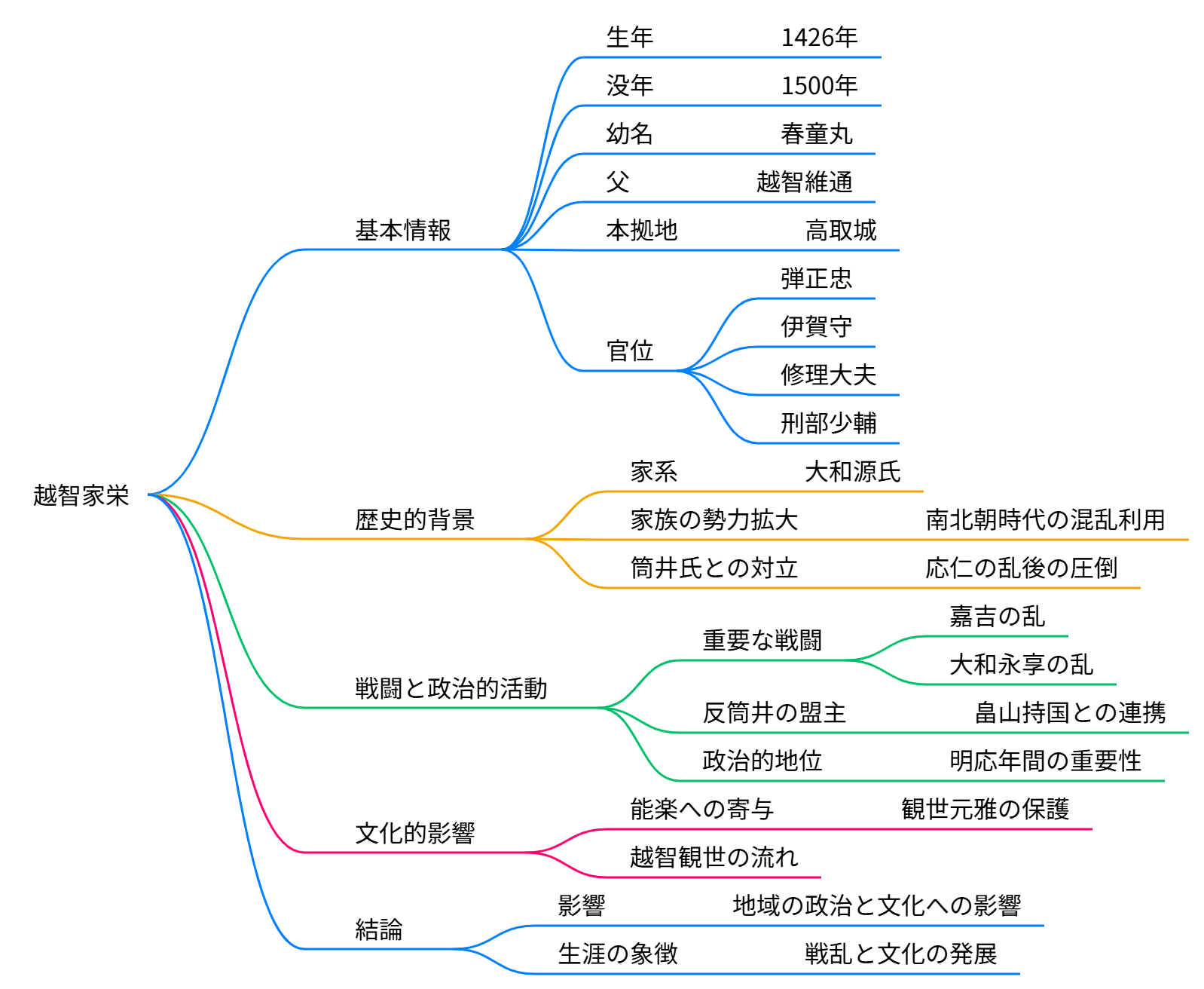

越智家栄(おち いえひで)は、室町時代中期から戦国時代にかけて活躍した日本の武将であり、特に大和国(現在の奈良県)での勢力を持っていました。彼は1426年に生まれ、1500年に亡くなりました。越智家栄は、幼名を春童丸とし、父は越智維通です。彼は大和国高取城を本拠地とし、官位としては弾正忠、伊賀守、修理大夫、刑部少輔を持っていました。

歴史的背景

越智家栄は、応永33年(1426年)に生まれ、彼の家系は大和源氏に属するとされています。彼の家族は、南北朝時代の混乱を利用して勢力を拡大し、特に筒井氏との対立が顕著でした。越智家栄は、応仁の乱後も筒井氏を圧倒し、大和における支配を強化しました。彼は、畠山氏や細川氏と連携しながら、戦国時代の大和における重要な武将としての地位を確立しました。

戦闘と政治的活動

越智家栄は、特に嘉吉の乱や大和永享の乱において重要な役割を果たしました。彼は、筒井氏との戦いにおいて反筒井の盟主として活動し、畠山持国と共に筒井氏に対抗しました。彼の指導の下、越智氏は一時的に勢力を盛り返し、特に明応年間には大和の政治において重要な地位を占めました。

文化的影響

越智家栄は、戦国時代の文化にも影響を与えました。彼は、能楽の発展に寄与した観世元雅を保護し、越智観世の流れを形成しました。このように、越智家栄は単なる武将としてだけでなく、文化的な側面でも重要な人物でした。

結論

越智家栄は、戦国時代の大和において重要な武将であり、彼の活動は地域の政治や文化に大きな影響を与えました。彼の生涯は、戦乱の中での権力闘争や文化の発展を象徴するものとして、今なお多くの人々に語り継がれています。

越智家栄

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】