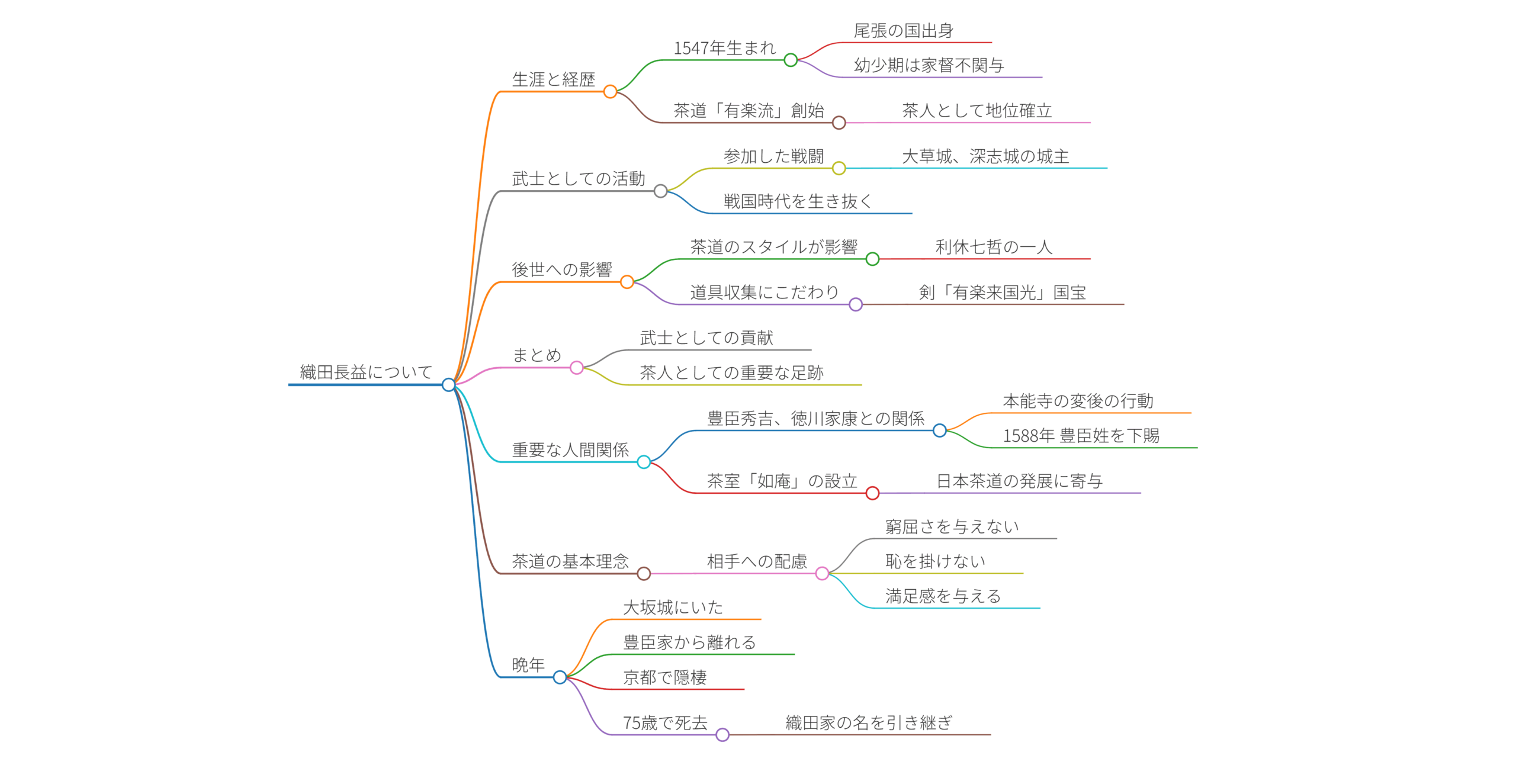

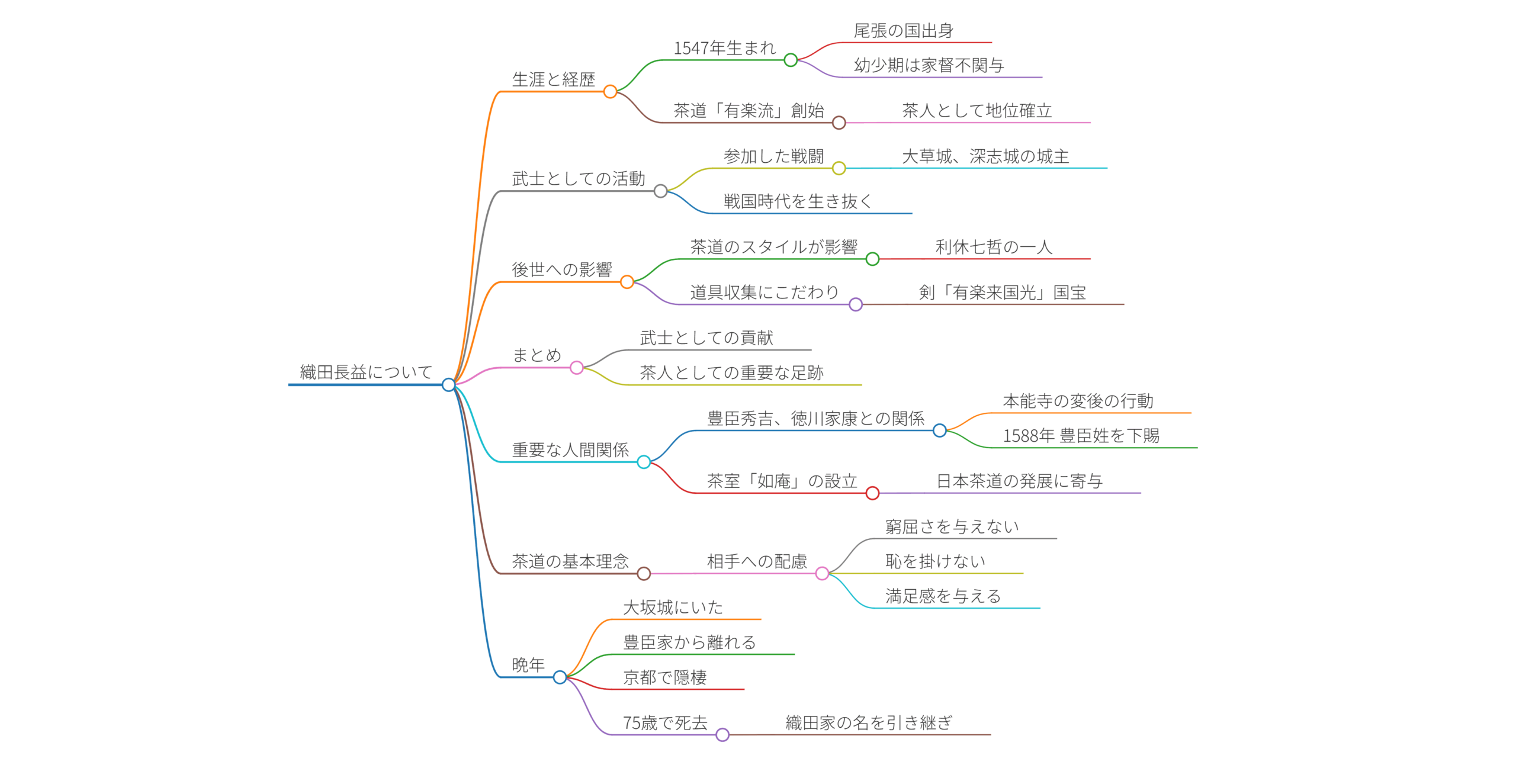

織田長益について

織田長益(おだ ながます)、またの名を織田有楽斎(おだ うらくさい)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、茶人としても知られています。彼は織田信秀の十一男で、織田信長の弟にあたります。

生涯と経歴

1547年、尾張の国(現在の愛知県西部)に生まれました。長益は、幼少期から家督を継ぐことには関与しなかったものの、後に茶道「有楽流」を創始し、茶人としての地位を確立しました。

武士としての活動

織田長益は武将としても名を馳せ、いくつかの戦闘に参加しました。特に大草城や深志城の城主としてその手腕を発揮しました。他の織田家の家臣と同様に、彼は戦国時代を生き抜くために戦い続けました。

後世への影響

彼は、その茶道のスタイルと哲学が後の日本の茶文化に大きな影響を与え、利休七哲の一人として名を残しています。道具の収集やその扱いについても非常にこだわり、彼が保持していた剣「有楽来国光」は現在でも国宝として評価されています。

まとめ

織田長益はその多才な人生を通じて、武士としてだけでなく、茶人としても日本の歴史に重要な足跡を残しました。彼の功績は、戦国時代の武士の姿勢と、後の日本文化の形成に貢献しました。

織田長益はまた、豊臣秀吉や徳川家康との関係が非常に重要でした。彼は本能寺の変の後、織田信忠または信雄の家臣として行動し、豊臣秀吉の庇護を受けるようになりました。1588年には豊臣姓を下賜され、秀吉の「御伽衆」として働き始めました。

さらに、彼の茶道に対する情熱と知識は、茶室「如庵」に結実しました。この茶室は、後の日本における茶道の発展にも寄与したもので、現在は国宝に指定されています。

また、織田長益の茶道のスタイルとして、"相手に窮屈な思いをさせぬこと"、"相手に恥を掛かせないこと"、"相手に満足感を与えること"が強調されており、これらは「有楽流」の基本的理念として語り継がれています。

晩年、彼は大坂冬の陣と夏の陣の際にも大坂城にいたが、最終的に豊臣家から離れ、京都で隠棲生活を送りました。長益は75歳で死去し、その後も家族とともに織田家の名を引き継ぐこととなります。

織田長益

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】