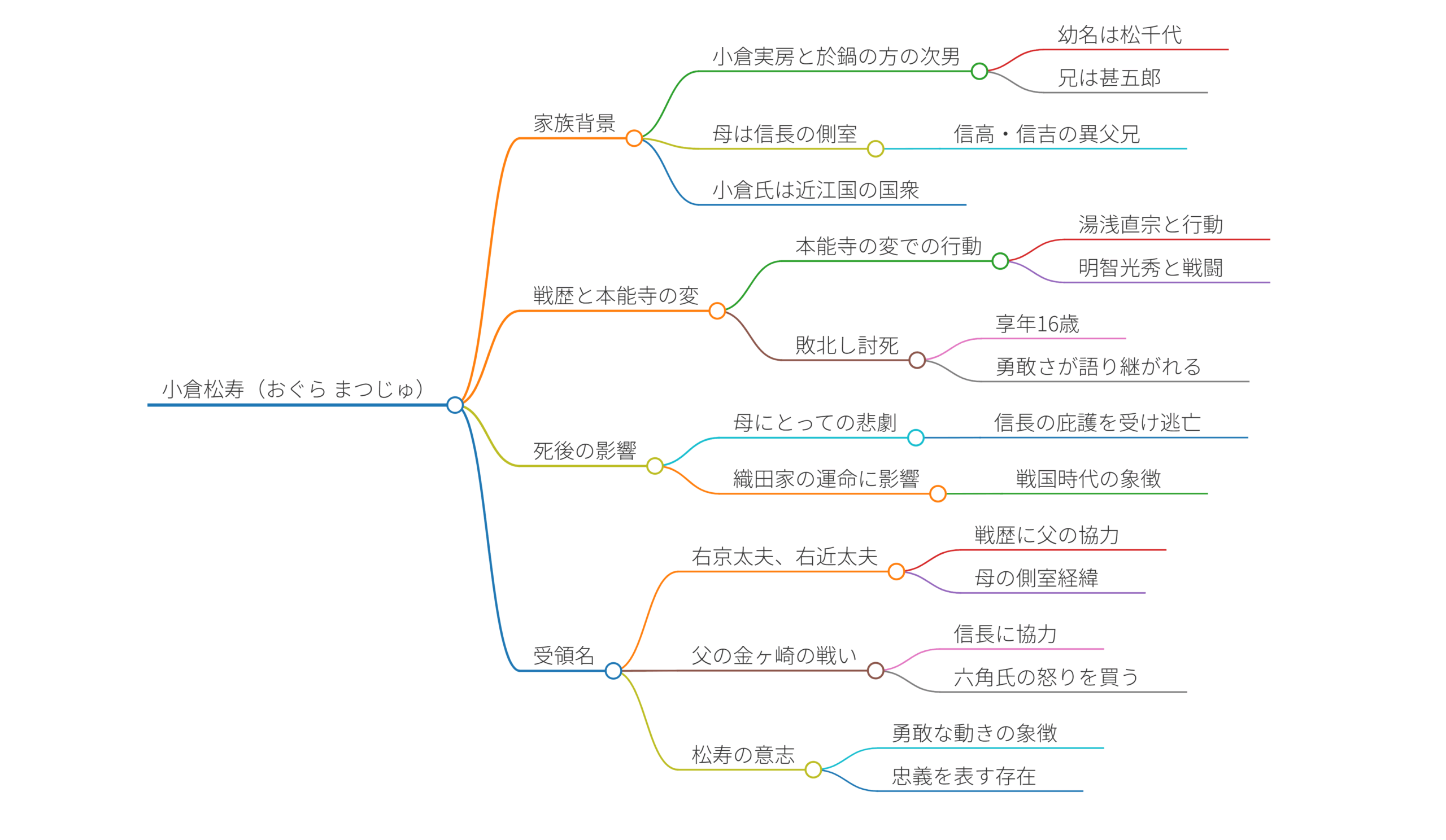

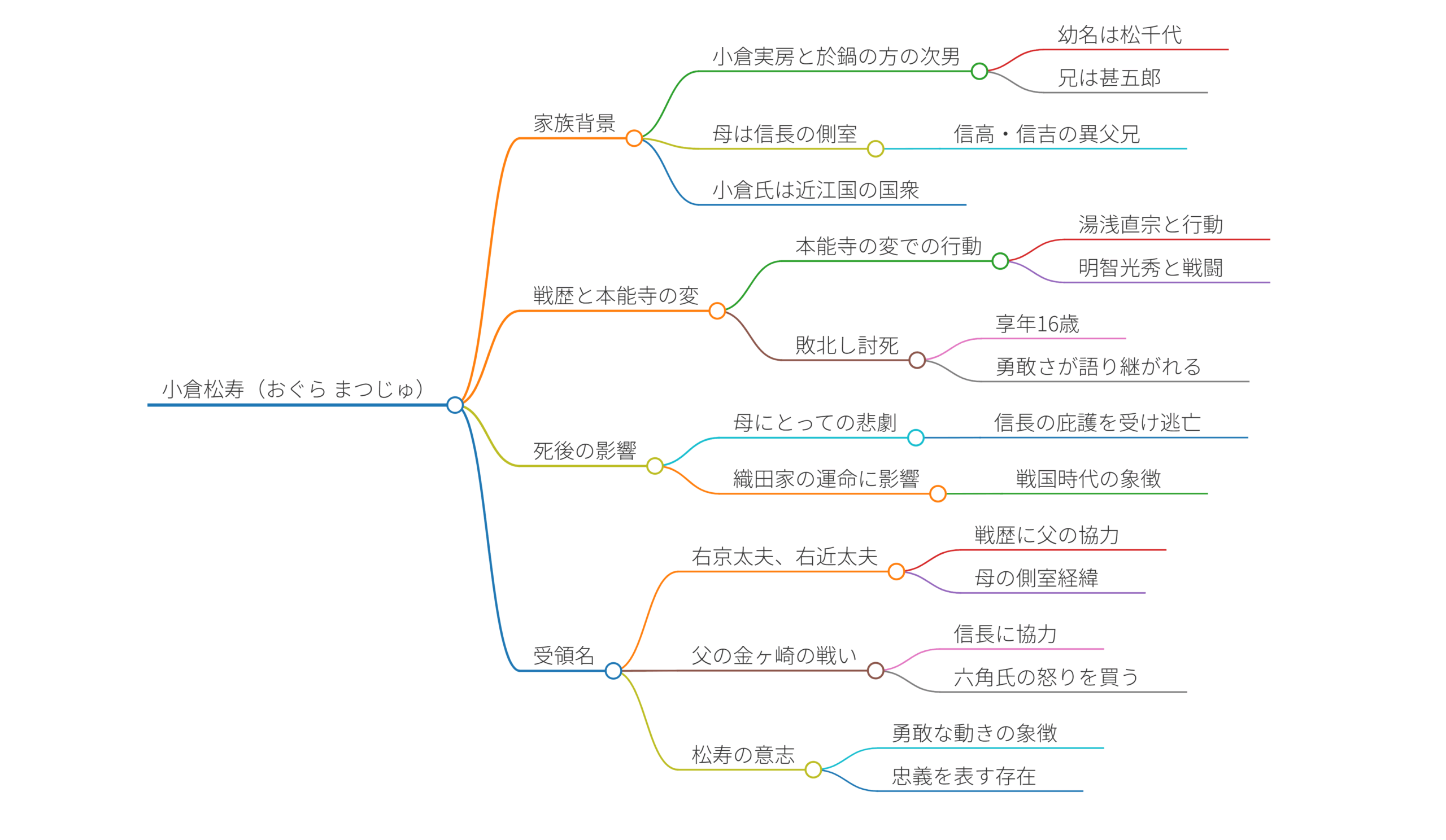

小倉松寿(おぐら まつじゅ)について

小倉松寿は、安土桃山時代の武将であり、織田信長の家臣でした。彼は1567年に生まれ、1582年に亡くなりました。

家族背景

松寿は、小倉実房と於鍋の方(後の興雲院)との間に生まれた次男です。幼名は松千代で、兄には甚五郎がいます。母の於鍋の方は後に信長の側室となり、松寿は信長の子である信高・信吉の異父兄にあたります。小倉氏は鎌倉時代より近江国で本領を持つ国衆の一族でした。

戦歴と本能寺の変

天正10年(1582年)6月2日に発生した本能寺の変では、松寿は京都に宿泊していました。この変事を聞くと、彼は湯浅直宗と共に本能寺に駆け込み、信長を守るために明智光秀の軍と戦いました。しかし、数の不利から討死しました。享年は16歳とされ、彼の勇敢な行動は今でも語り継がれています。

死後

松寿の死は、彼の母である於鍋の方にとって大きな悲劇でした。彼女は信長の庇護を受け、息子を失った後に安土城から逃げ、近江に落ち延びました。

彼の短い生涯は、織田家の運命に深く関わっており、戦国時代の激動の中で若くして散った彼の姿は、多くの人々に記憶されています。

小倉松寿は、右京太夫、右近太夫という受領名を持っており、その戦歴には金ヶ崎の戦いでの父の実房が信長に協力した経験と、母於鍋の方が信長の側室になる経緯も含まれます。彼の父は永禄13年(1570年)の金ヶ崎の戦いで信長に協力しましたが、六角氏の怒りを買い、最終的には自害することとなりました。これは松寿の家族が信長と緊密に結びついていった背景を形成しています。また、松寿は本能寺の変の際、戦死する際、湯浅直宗とともに行動しており、彼の勇敢な動きは信長を救おうという意志の現れとも言えます。松寿の討死は、多くの人々の記憶に残ったことから、個人的な勇気や忠義の象徴としても語られ続けています。

小倉松寿

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】