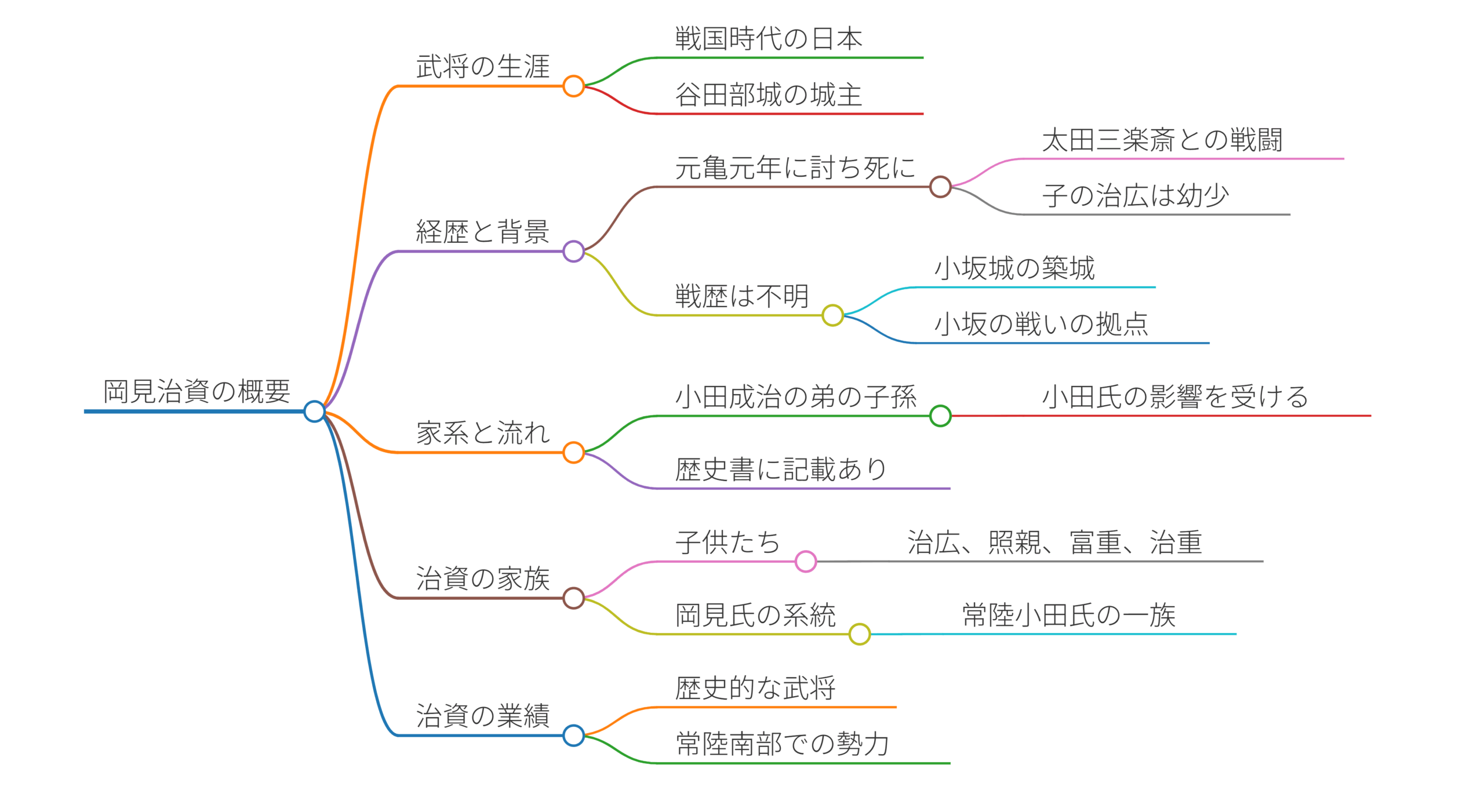

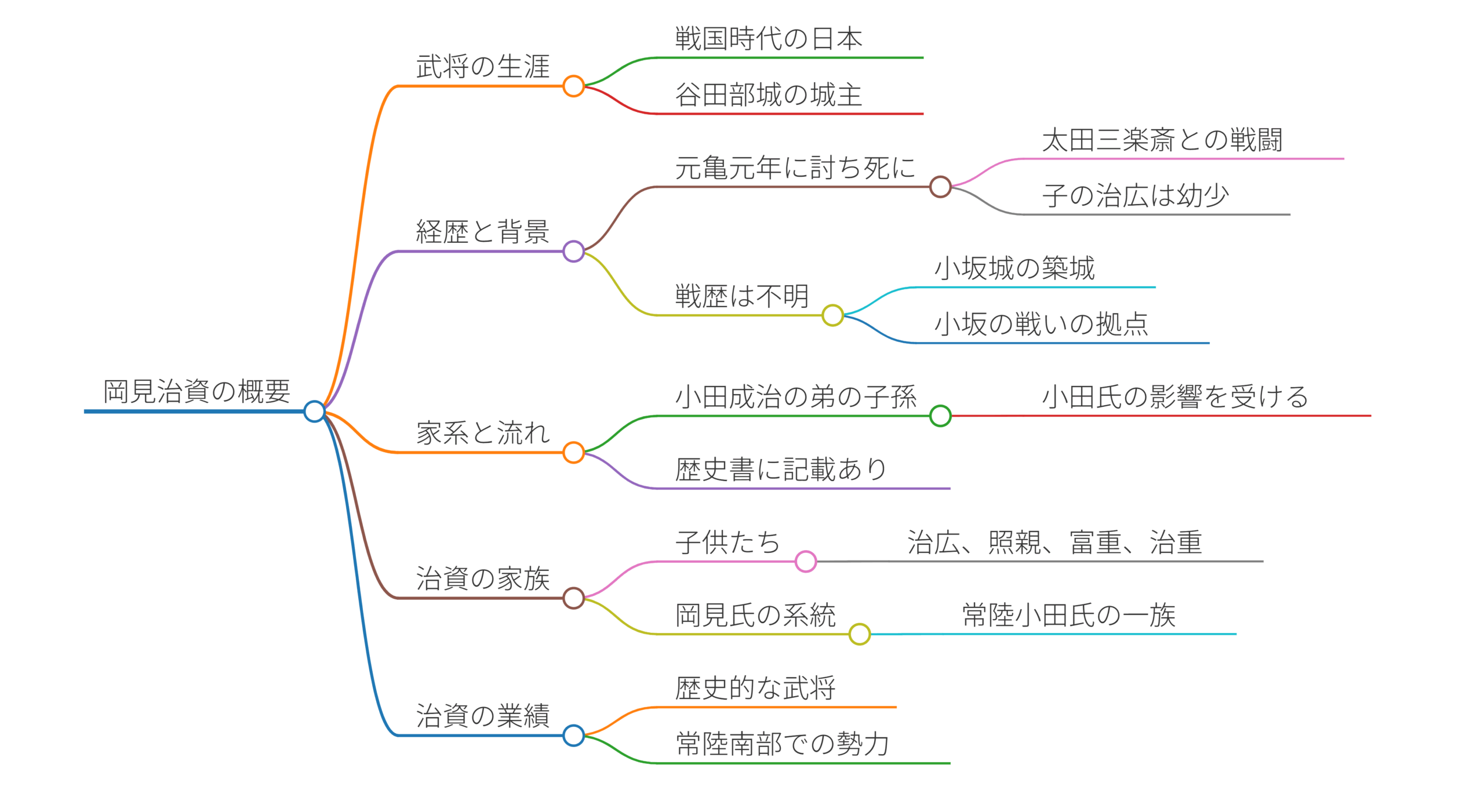

岡見治資の概要

岡見治資(おかみ はるすけ)は、戦国時代の日本の武将であり、谷田部城の城主でした。彼は主に小田氏に属し、岡見氏の一族の一員として活動していました。

経歴と背景

治資は、元亀元年(1570年)に佐竹方の武将である太田三楽斎との戦闘中に討ち死にしました。治資の子である治広は幼少であったため、岡見氏はその後の名家からの支持を得ることが難しかったようです。

得意とする戦術や戦闘スタイルについては多くの記録が残っていないため、具体的な戦歴や彼の影響力については不明瞭ですが、彼が築いた小坂城は、土岐氏側の東條重定との小坂の戦いが行われた場所でもあり、重要な戦略的拠点であったとされています。

家系と流れ

岡見治資は、小田成治の弟である義治の子孫であり、小田氏の血筋を引いています。そのため、岡見氏は小田氏に強い影響を受け、政治的にも文化的にも小田氏と緊密な関係を築いていました。治資の家系についての詳細は、多くの歴史書に記載されており、岡見氏がどのように存在してきたかを知る手がかりとなっています。

岡見治資は、彼の死後も岡見氏の名が残り、歴史上の重要な武将の一人として認識されています。

岡見治資(おかみ はるすけ)は、戦国時代の日本の武将であり、谷田部城の城主でした。治資は天文元年(1532年)に誕生し、永禄12年(1569年)に亡くなりました。彼は常陸国の国境付近に勢力を持ち、佐竹氏と度々争っていたと言われています。最終的には、手這坂の戦いで小田氏治軍の一員として戦い、戦死したことが記録されています。治資の父は小田治孝ですが、治孝は治資が生まれる36年前に亡くなっているため、この点には考証の余地があります。

治資の子供たちは治広、照親、富重、治重であり、この家系は続いていきました。また、治資が所属した岡見氏は、常陸小田氏の一族であり、その系統は政治的に重要な役割を果たしました。岡見氏は他にも数家に分かれており、常陸南部において勢力を誇っていました。

岡見治資

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】