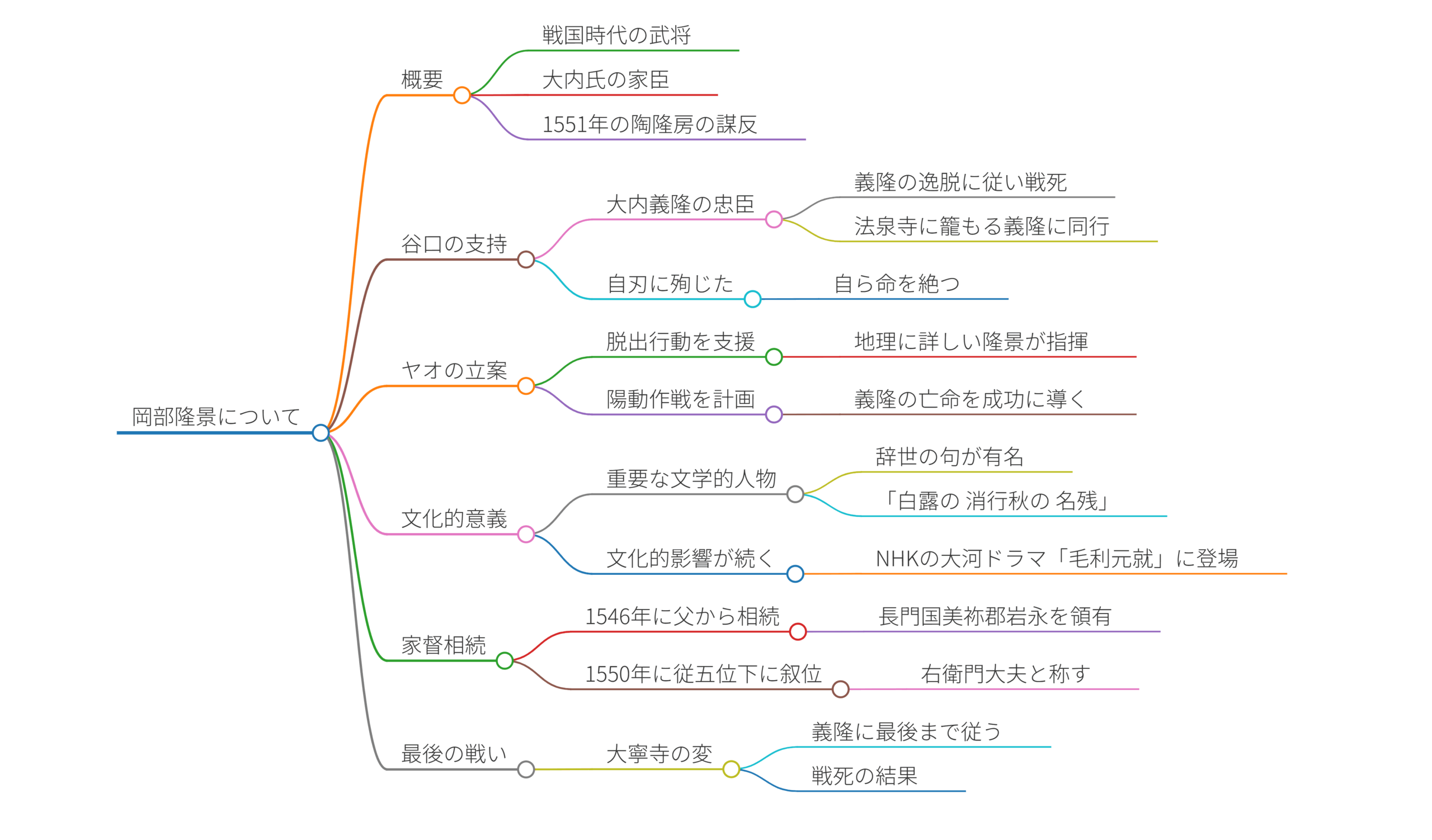

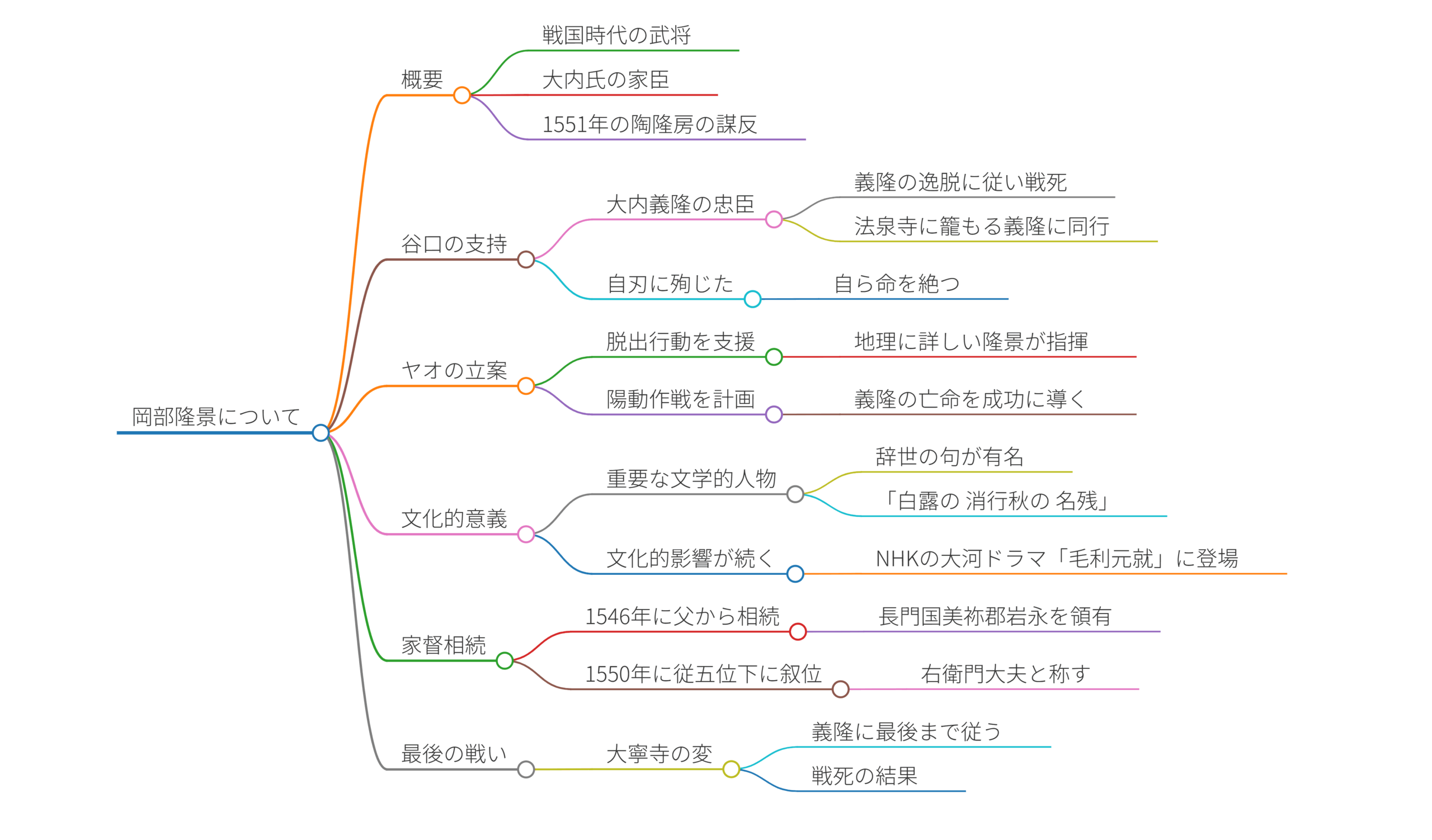

岡部隆景について

岡部隆景(おかべ たかかげ)は、戦国時代の武将であり、大内氏の家臣として知られています。その祖父は岡部武景、父は岡部興景です。隆景は生没年は不明ですが、1551年に陶隆房の謀反に遭遇しました。

谷口の支持

隆景は大内義隆の忠実な家臣であり、義隆が陶隆房による謀反に直面した際には、義隆に従い戦死しました。当時、義隆は法泉寺に籠もり、防衛を固めるために戦を準備していましたが、隆景は義隆の自刃に殉じ、その場で自らも命を絶ちました。

ヤオの立案

隆景は、義隆の脱出行動を支援するために、周囲の地理に詳しいことから作戦の立案と指揮を任されました。隆景によって計画された陽動作戦は、義隆一行が捕らえられないように巧妙に設計され、その結果、主君の亡命を支える成功を収めました。

文化的意義

岡部隆景は、文化的観点からも重要な人物です。彼の生涯や行動については、いくつかの文学作品や資料が残されています。特に、彼の辞世の句は有名で、「白露の 消行秋の 名残とや しばしは残る すえの松風」と詠まれています。

このように、岡部隆景は戦国時代の日本において、単なる武将としての役割を超えて、政治や文化においても重要な影響力を持った人物であったことがわかります。

隆景は、天文15年(1546年)に父・岡部興景から家督を相続し、長門国美祢郡岩永を領しました。また、天文19年(1550年)には従五位下に叙位され、右衛門大夫と称しました。大寧寺の変においては、義隆に最後まで従い奮戦した結果、戦死しました。

隆景の辞世の句は、義隆の自刃の前夜に詠まれたもので、彼の忠義と覚悟を示しています。その句は、戦の不条理や無常を感じさせるものであり、実際には「露と消えるけふの名残にはただ吹き送る松風の音」とも詠まれました。この和歌は、高い文学的評価を受けています。

隆景の死後、彼は文化的にも語り継がれる存在となり、様々な作品や史料に取り上げられています。特に、NHKの大河ドラマ「毛利元就」では彼の人生が描かれており、その影響は現在も続いています。

岡部隆景

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】