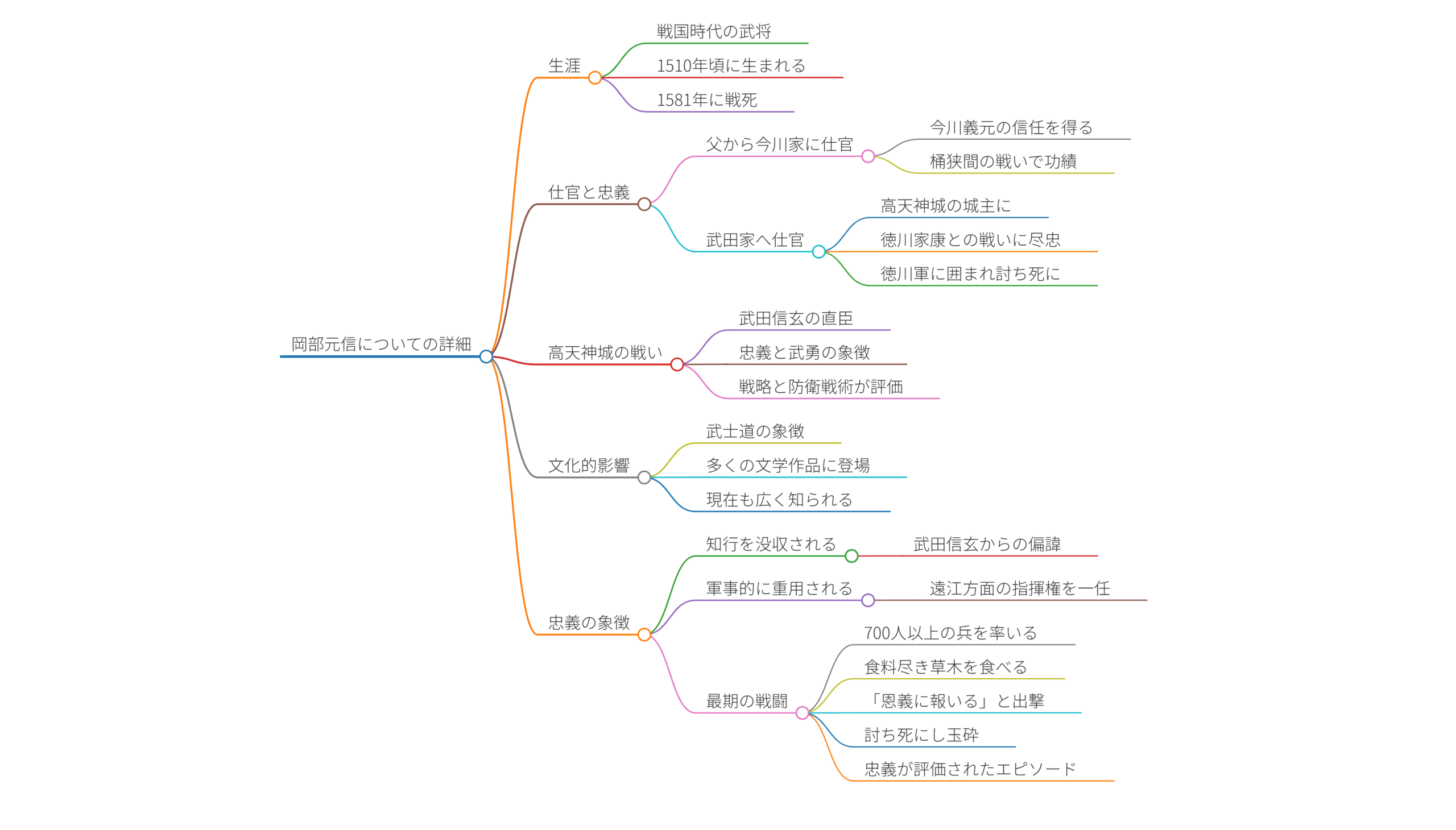

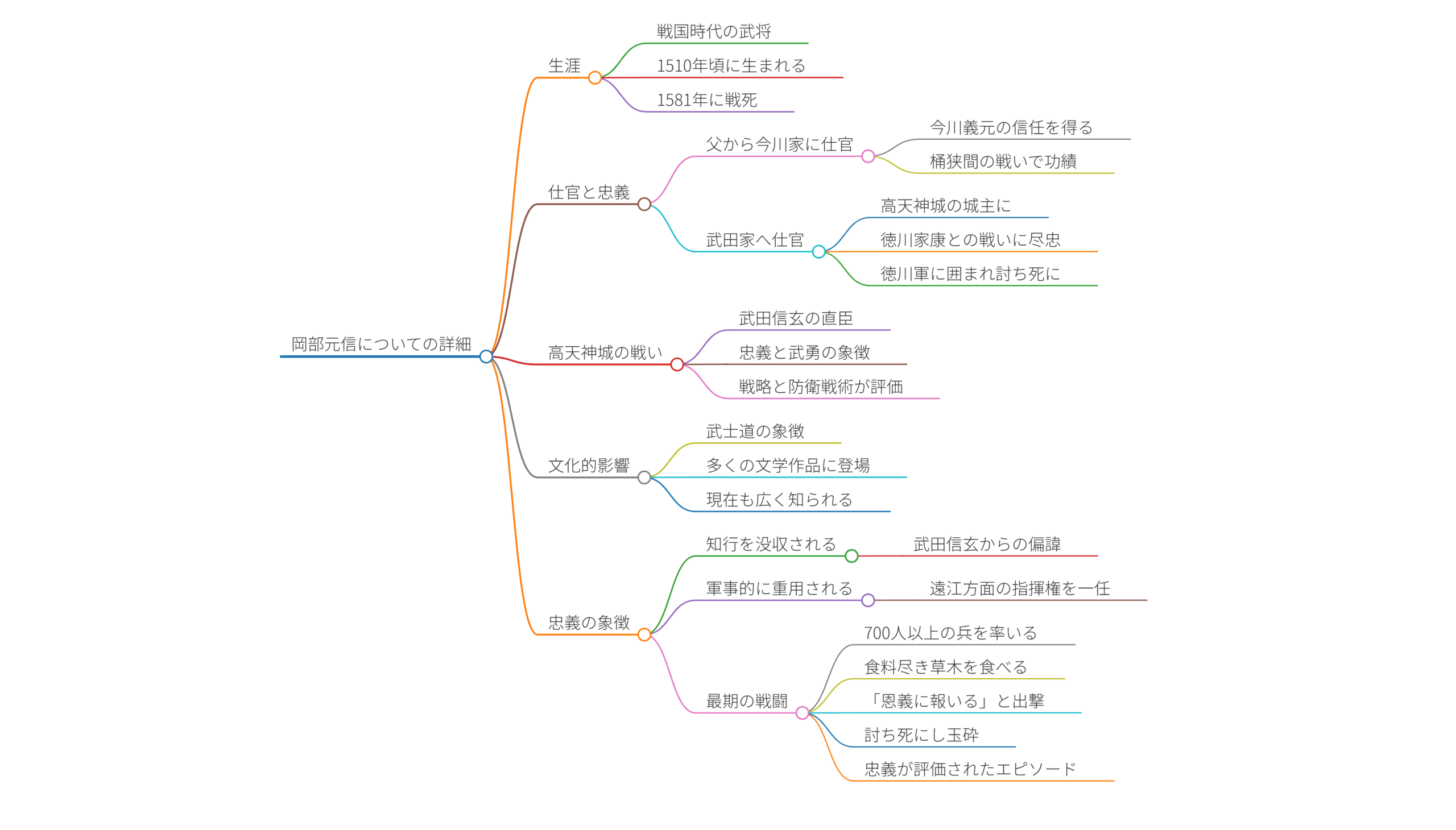

岡部元信についての詳細

岡部元信(おかべ もとのぶ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であり、今川家及び後の甲斐武田家に仕えた人物です。彼は1510年前後に生まれ、1581年に戦死しました。

仕官と忠義

彼は、父・岡部親綱から今川家に仕官しました。岡部元信は、今川義元の信任を受けて数々の戦場で活躍し、特に有名なのは桶狭間の戦いです。この戦いでは、彼は主君である義元の首級を持ち帰る功績を挙げました。

その後、今川家が滅亡した際、彼は武田家に仕官し、高天神城の城主となりました。ここでも、彼は徳川家康との戦いに一貫して忠義を尽くし、自らの身を挺して城を守りました。しかし、彼が高天神城で奮闘している最中に徳川軍に囲まれ、最終的には討ち死にしました。

高天神城の戦い

高天神城での防衛は特に注目されており、岡部元信は武田信玄や勝頼の直臣として、その名を広めました。その戦いは彼の忠義と武勇を象徴する出来事とされています。そして彼の戦略や防衛戦術は、後の世代にも名を残すこととなりました。

文化的影響

岡部元信の姿勢や行動は、戦国時代の武士道の象徴として多くの文学作品や伝説に取り上げられています。そのため、彼は現在でも日本の歴史の中で多くの人に知られています。

岡部元信は、今川家から武田家に仕官する際、一度は知行を没収されていますが、その後武田信玄から「信」の偏諱を受けました。このことは彼の名に対して非常に重要です。彼は武田家に仕官後、軍事的に重用され、特に彼が高天神城の城将に任命された際には、遠江方面の軍事指揮権を一任されるなど高い信任を受けました。

高天神城での最期に至るまで、岡部元信は700人以上の兵を率いて徳川軍と戦いました。彼が最後に出撃した際、食料が尽きた城兵たちは草木を食べて生き延びようとしていましたが、岡部元信は「信玄公・勝頼公の恩義に報いるために打って出る」と覚悟を決め、城を出て戦いました。その結果、彼は討ち死にし、700余の兵も共に玉砕しました。彼の死は戦国時代の武士たちの忠義の象徴として語り継がれています。特に、徳川家康がその首級を信長に届けたことは、彼の忠義がいかに評価されたかを物語っています。

岡部元信

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】