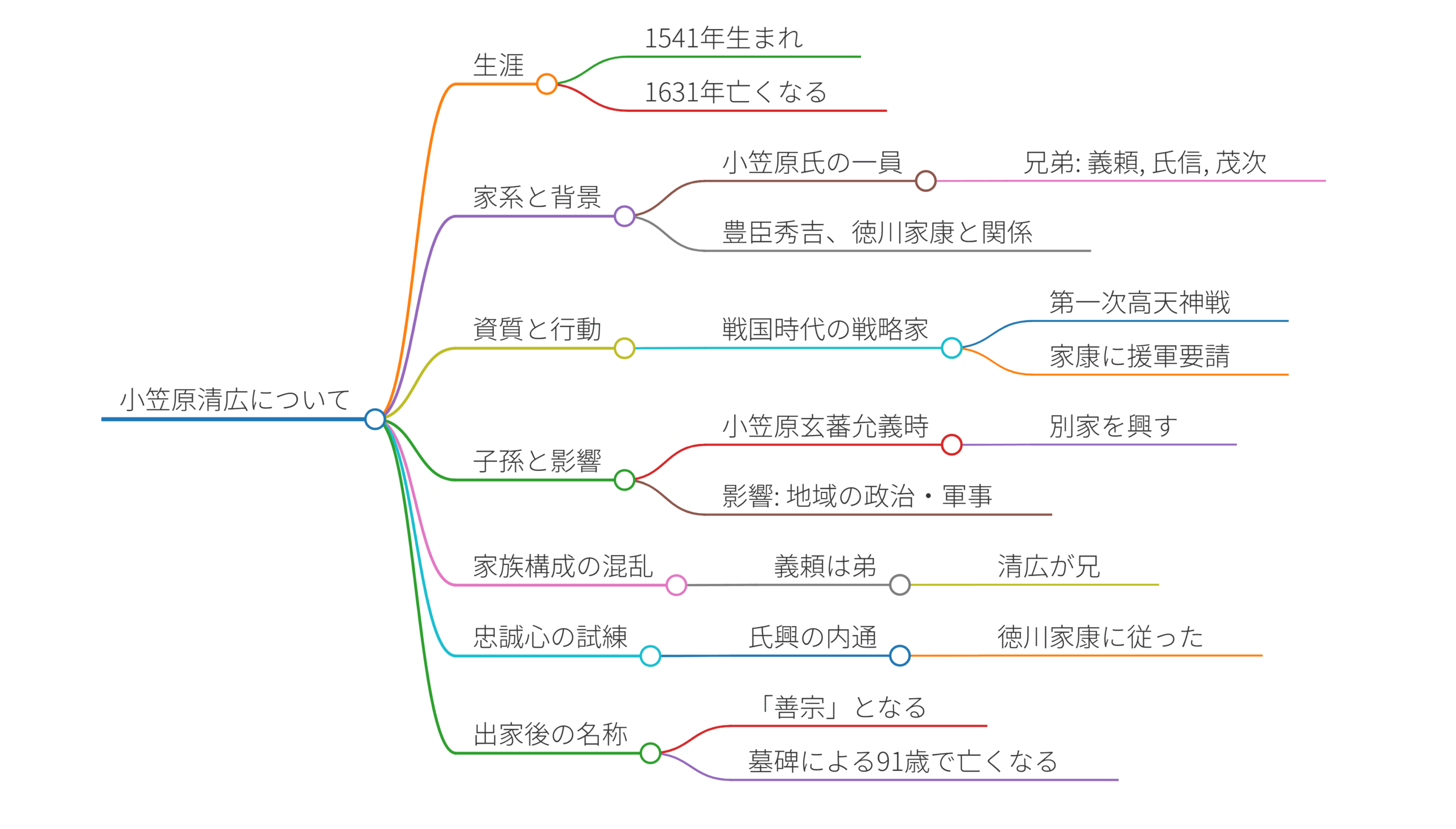

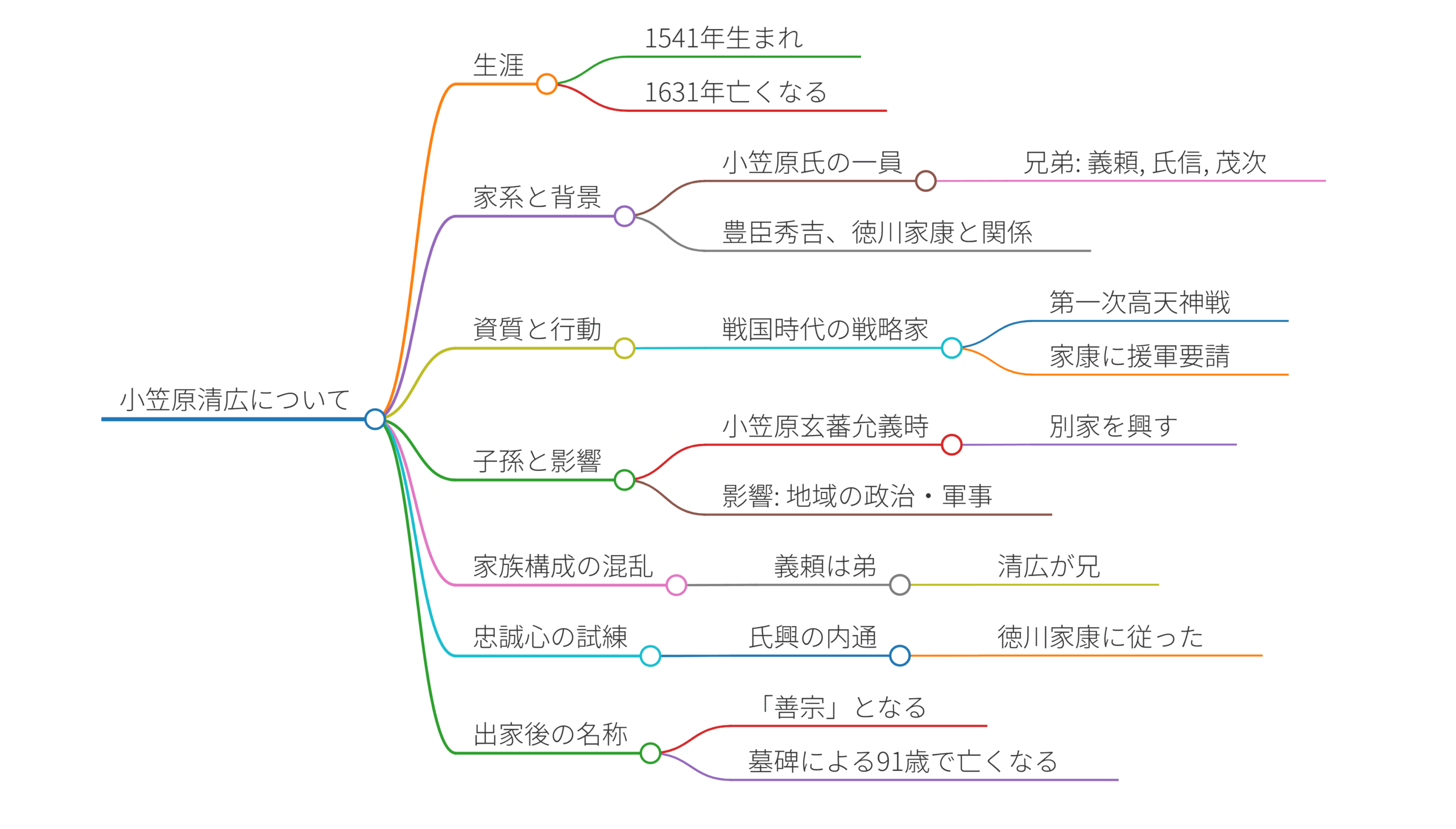

小笠原清広について

小笠原清広(おがさわら きよひろ)は、1541年に生まれ、1631年に亡くなったとされる戦国時代の武将です。彼は小笠原春義の三男であり、通称は惣兵衛です。清広は、当時の歴史の中で重要な役割を果たしました。

家系と背景

小笠原清広は小笠原氏の一員であり、彼の兄は義頼で、兄弟には氏信と茂次もいます。彼は、家族内での地位を確立し、豊臣秀吉や徳川家康とも関係を持つようになります。

資質と行動

清広は戦国時代の混乱の中で戦略家として活躍しました。特に、第一次高天神戦では浜松の家康に援軍を要請し、その際には人質として身を寄せることもありました。このような行動から、彼の忠誠心と政治的手腕が窺えます。

子孫と影響

清広の子には小笠原玄蕃允義時があり、彼は父の後を継いで別家を興しました。小笠原一族は、その後の日本の歴史においても重要な役割を果たしました。彼の血筋は、地域の政治や軍事に影響を与え続けました。

このように、小笠原清広はその時代の重要な武将の一人として、多くの歴史的背景を持っています。

小笠原清広は、家族構成について若干の混乱が見られます。彼は小笠原春義の三男であり、義頼は彼の兄ではなく弟とされていることが確認されています。したがって、彼の兄弟関係は清広が兄で、義頼が弟、その後に氏清と義頼という兄弟の系譜でも説明されています。

また、清広が最初に仕えた主君についても、彼自身の忠誠が試された場面は重要です。彼は兄の氏興が徳川家康に内通した際に、その意志に従ったことが記録されています。そのため、彼の行動は戦国時代における忠誠心や家族の繋がりがどのように変化していったかを示す好例であるといえるでしょう。

さらに、清広の出家後の名称は「善宗」とされ、出家した後もその影響力を残しました。彼の墓碑によれば、清広は91歳で亡くなったとされることから、彼の死後も家族が続いていく様子が伺えます。

小笠原清広

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】