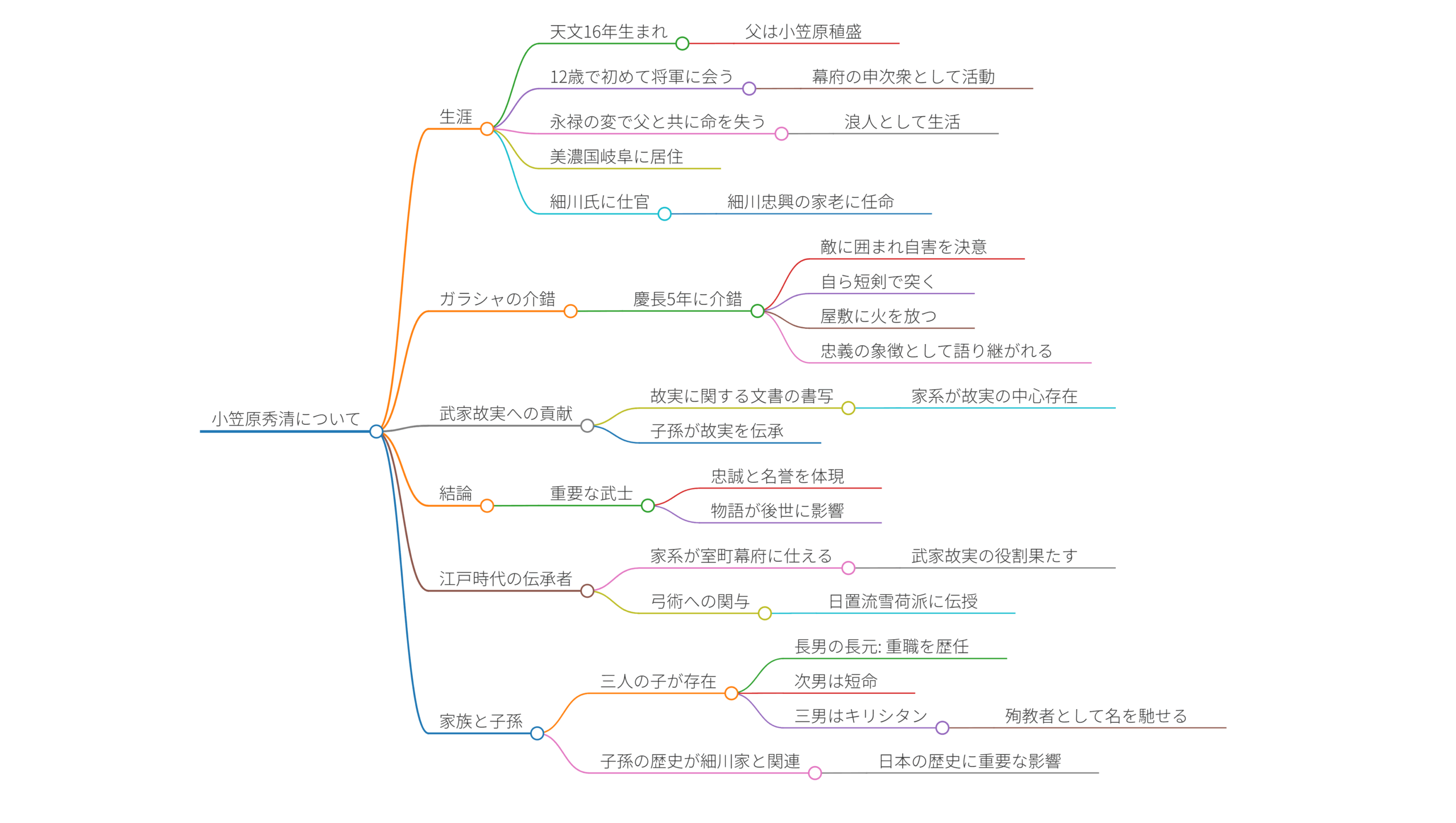

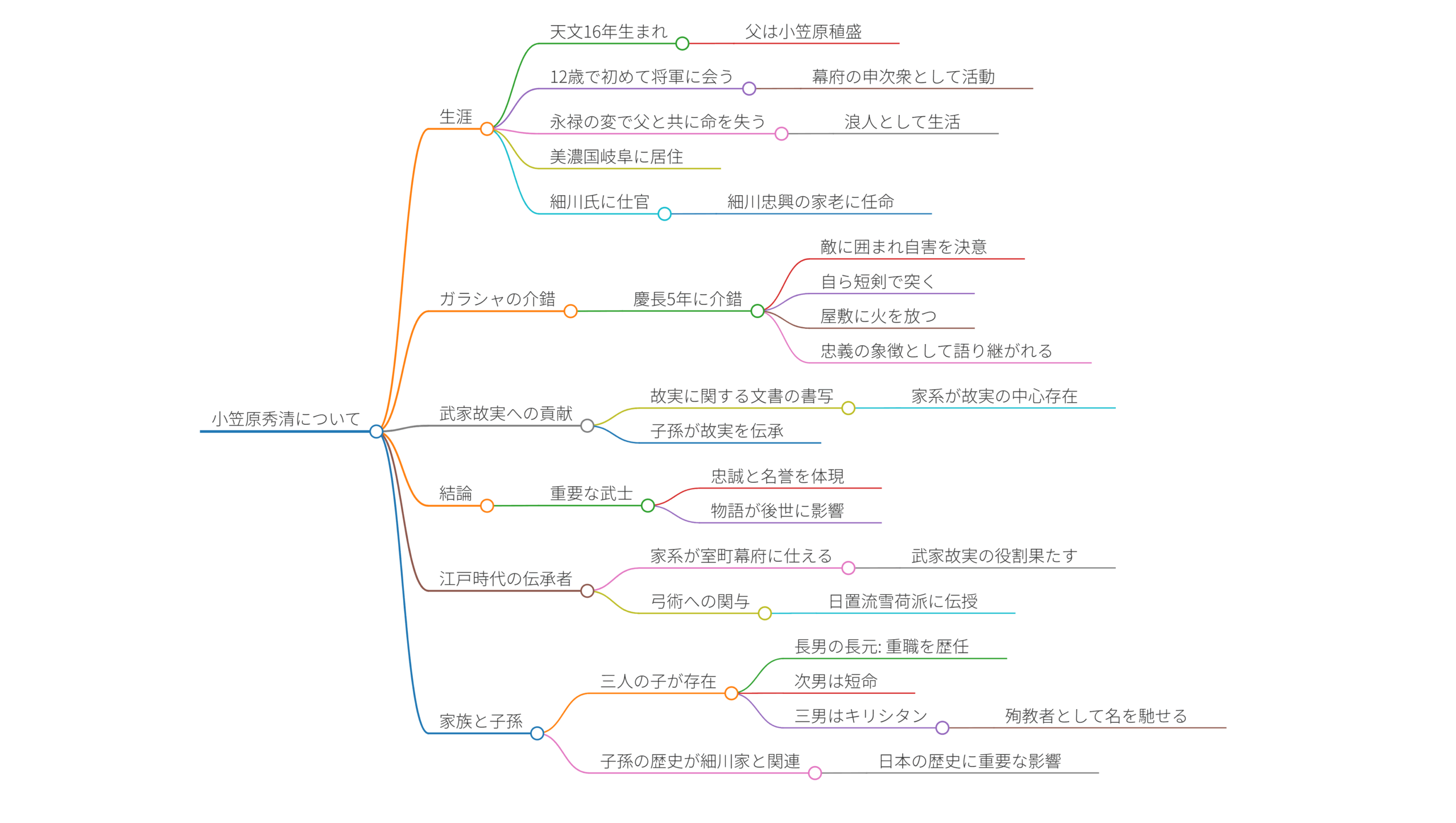

小笠原秀清について

小笠原秀清(おがさわら ひできよ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武士であり、細川氏の家臣として知られています。彼は一般に小笠原少斎(おがさわら しょうさい)の名前でも知られ、特に細川ガラシャを介錯したことから有名です。

生涯

天文16年(1547年)に生まれた秀清は、父親の小笠原稙盛もまた室町幕府に仕えていました[1]。彼は12歳で将軍足利義輝に初めて目見えし、その後は幕府の申次衆として活動を始めました。しかし、永禄の変(1565年)で父と共に命を落とした後、彼は浪人として生活を余儀なくされました。

秀清は永禄12年(1569年)には美濃国岐阜に居住し、そこから京に戻ったとされます。やがて彼は細川氏に仕官し、細川忠興の家老に任命されました。

ガラシャの介錯

慶長5年(1600年)、秀清は細川忠興の正室であるガラシャが敵に囲まれた際、彼女の介錯を行い、自らもその後に自害しました。秀清は「ガラシャと相談の上、自害する」と決意し、彼女を短剣で突いた後、屋敷に火を放ちました。この行為は彼の忠義の象徴として語り継がれています。

武家故実への貢献

秀清は武家故実にも深い関わりを持ち、故実に関する重要な文書の書写も行っています。その背景には、彼の家系が武家故実の中心的存在であった事情があります。彼の子孫も江戸時代を通じて故実を伝承していきました。

結論

小笠原秀清は、彼の時代の日本において非常に重要な人物であり、武士としての忠誠と名誉を体現した存在でした。彼の物語は後世にも影響を与え続けています。

小笠原秀清は、江戸時代を通じて武家故実の重要な伝承者として知られています。彼の家系は、京都において代々室町幕府に仕え、武家故実の中心的な役割を果たしていました。

また、秀清は武家故実の実践に加えて、弓術にも関与しており、特に日置流雪荷派の伝書に彼から故実を伝授されたとされる記述があります。これは彼が戦国武士であるだけでなく、武道における知識や技術の伝承者でもあったことを示しています。

加えて、秀清の家族や子孫についての詳細も重要です。彼には三人の子がいて、それぞれが異なる役割を果たしました。長男の長元は細川家の近親と結婚し、重職を歴任しました。次男は短命であり、三男はキリシタンであったことが記録されています。特に三男は、その信仰を守り続け、後に殉教者として名を馳せました。彼の子孫の歴史は、細川家の歴史と密接に関連しており、戦国時代から近世にかけての日本の歴史に重要な影響を与えています。

秀清の生涯を通じての忠義と名誉を示す行動は、彼を日本の歴史における一流の武士として位置づけています。彼の物語は、忠誠心や名誉、そして武士道の精神を体現したものとして、後世に語り継がれています。

小笠原秀清

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】