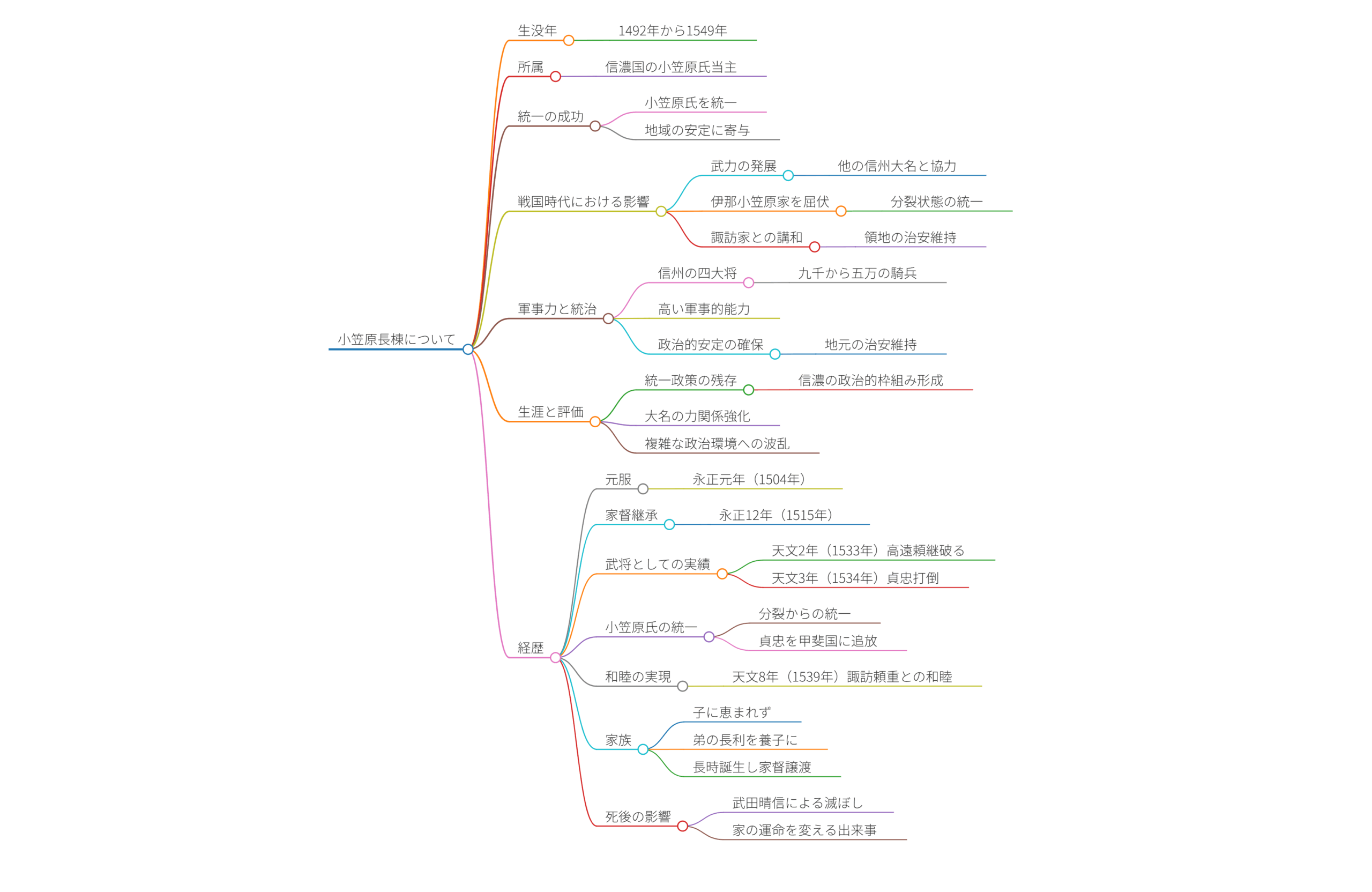

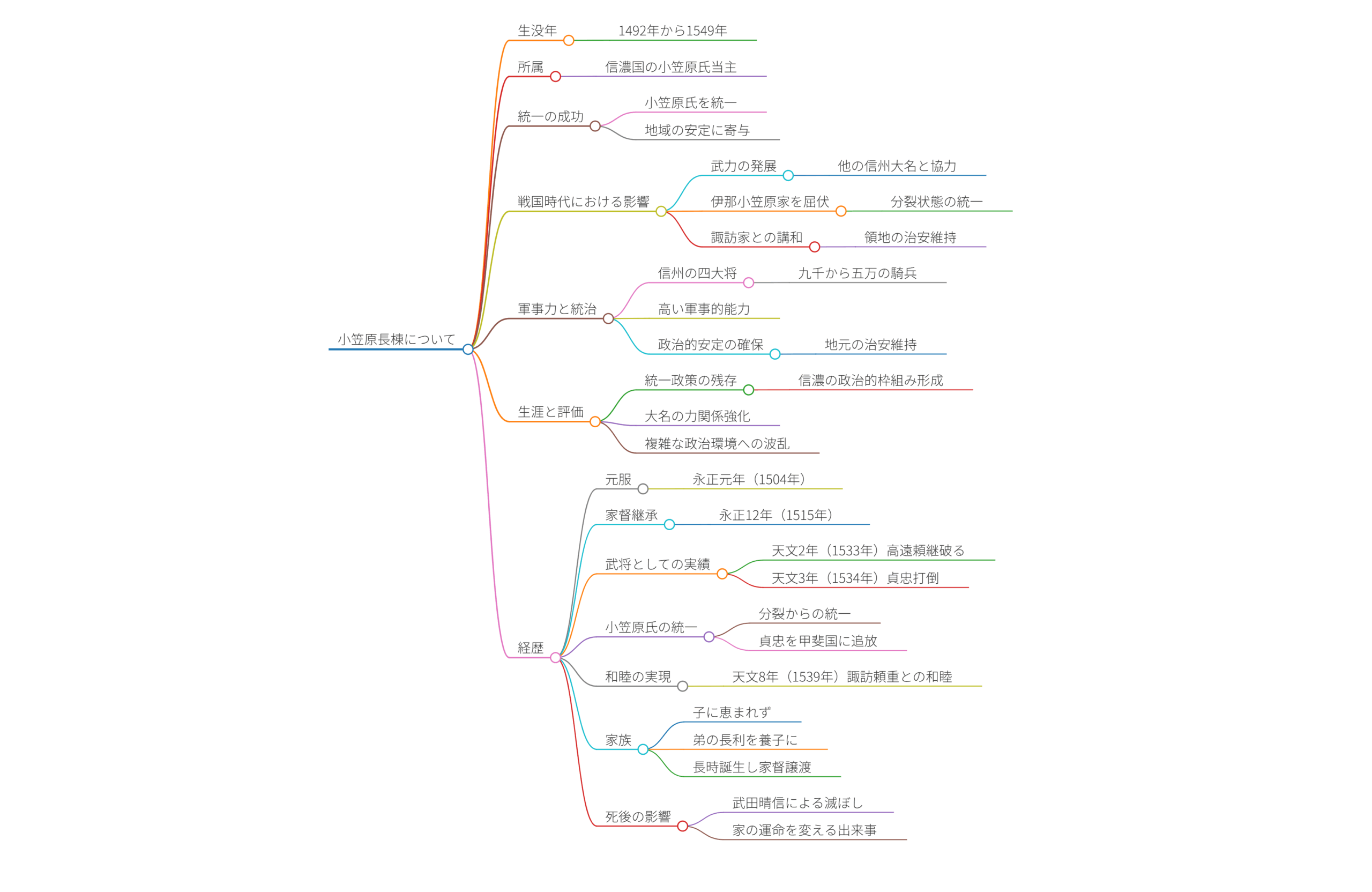

小笠原長棟について

小笠原長棟(おがさわら ながむね)は、1492年から1549年まで生きた戦国時代の武将であり、信濃国の小笠原氏の当主です。彼は小笠原貞朝の次男で、信濃の大名の一つである小笠原氏を統一することに成功しました。この時代、多くの大名が分立していたため、彼の統一は地域の安定に寄与しました。

戦国時代における影響

長棟の時代、小笠原氏は武力の発展を遂げ、他の信州の大名と協力し合いました。彼は特に支族である伊那小笠原家を屈伏させ、分裂状態にあった小笠原家の統一を実現しました。また、隣国の諏訪家とも講和を結び、領地の治安を保つための努力を重ねました。

軍事力と統治

長棟の指導の下、小笠原家は「信州の四大将」と称される位置を確立し、軍勢は九千から五万以上の騎兵を持っていました。このことから、彼の軍事的な能力は高く評価されていました。彼の統治時代には、領内の政治的な安定も図られ、地元の治安が保たれたことが記録されています。

生涯と評価

長棠の死後も彼の統一政策は残り、後の時代における信濃の政治的な枠組みを形成する上で重要な役割を果たしたとされています。彼の統治は、信濃地域における大名の力関係を強化し、戦国時代の複雑な政治環境において波乱を引き起こす要因ともなりました。

小笠原長棟は、永正元年(1504年)に元服し、永正12年(1515年)には父の死に伴い家督を継承しました。また、智勇に優れた武将としての実績もあり、天文2年(1533年)には高遠頼継、知久氏の軍勢を伊那谷で破り、天文3年(1534年)には伊奈小笠原氏の当主小笠原貞忠を打倒しました。彼の尽力によって、小笠原氏は分裂状態から統一されることとなり、小笠原貞忠を甲斐国に追放しました。

彼はまた、天文8年(1539年)には敵対していた諏訪頼重との和睦を実現させ、これにより小笠原家の基盤を強化しました。長棠は子に恵まれず、彼の弟の長利を養子としましたが、後に長時が誕生し、家督を譲る事態も起こりました。長棠の死後、信濃小笠原家は武田晴信によって滅ぼされ、彼の死はこの家の運命を変える重要な出来事となりました。

小笠原長棟

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】