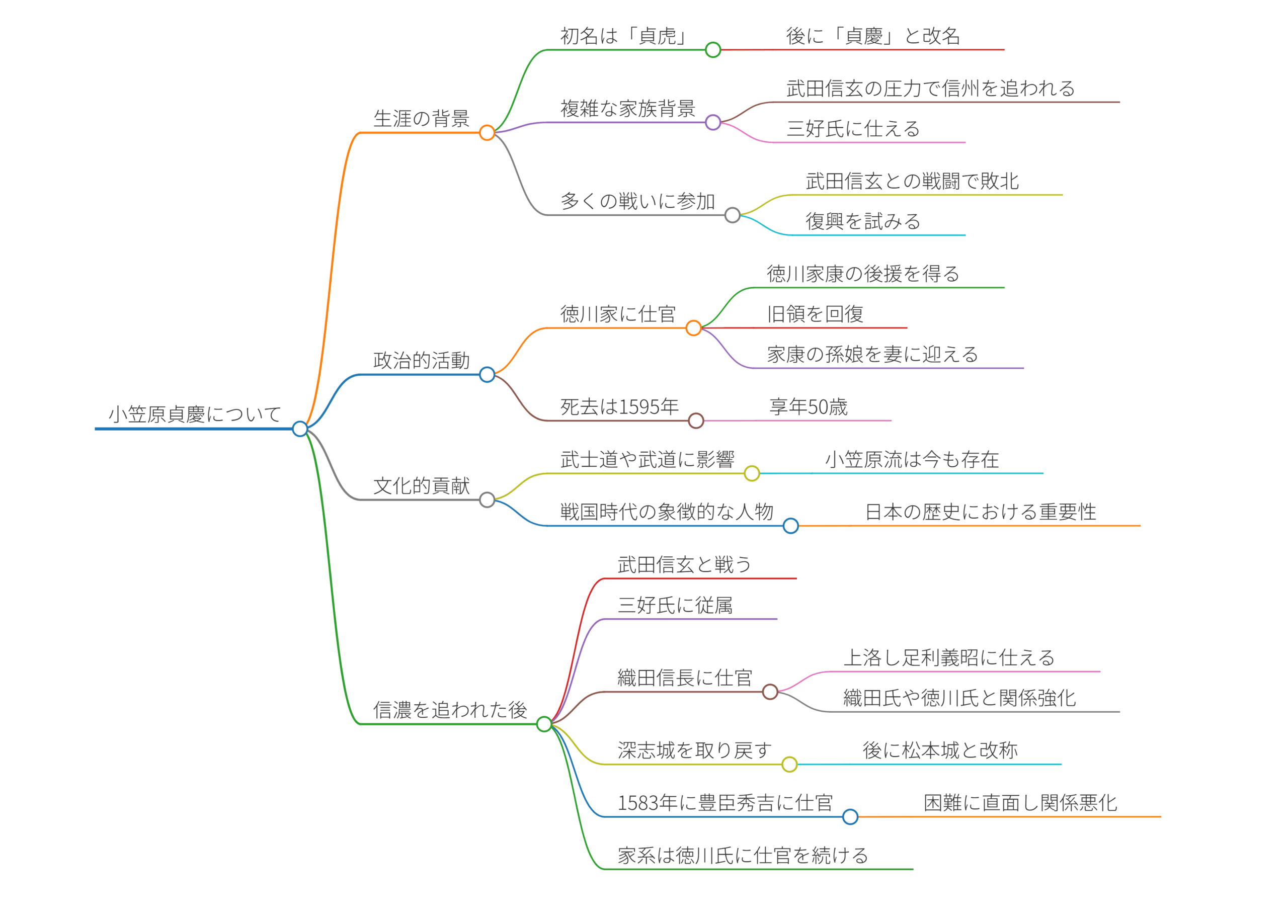

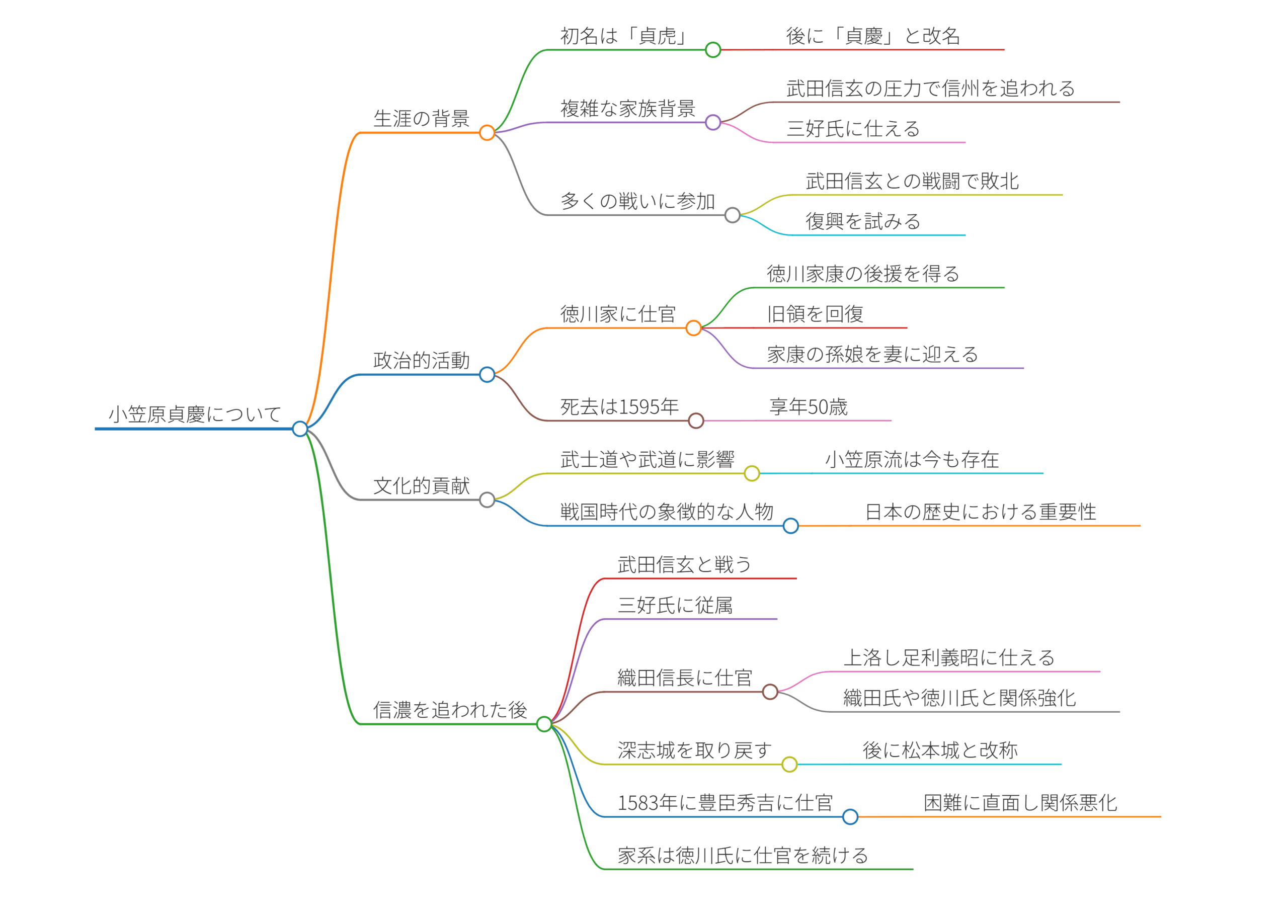

小笠原貞慶について

小笠原貞慶(1546年9月6日—1595年6月17日)は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、大名です。彼は小笠原長時の三子であり、武士としての出自を持ちます。小笠原貞慶は、特に小笠原流の弓馬術礼法の宗家としても知られています。

生涯の背景

貞慶は初め「貞虎」と名乗りましたが、後に三好長慶の偏諱を受けて「貞慶」と改名しました。彼の家族背景には複雑な歴史があり、一時は武田信玄の圧力により信州を追われ、三好氏に身を寄せることとなります。その後も多くの戦いに参加し、特に武田信玄との戦闘では敗北を喫しましたが、復興を試みました。

政治的活動

また、貞慶は後に徳川家に仕官しました。流浪の末に徳川家康の後援を得て旧領を回復し、家康の孫娘を妻として迎えるなど、両者の関係を強化しました。彼の死は1595年であり、享年50歳でした。

文化的貢献

貞慶の名は、武士道や武道の教えにも大きな影響を与えており、彼が培った小笠原流は今なお存在しています。彼の生涯は、戦国時代の大名の興亡を象徴するものであり、当時の日本の歴史における重要な人物です。

貞慶は、父の小笠原長時と共に信濃を追われた後、武田信玄との戦いや、三好氏への従属を経て、織田信長に仕官しました。また、彼は永禄の時代に上洛し、足利義昭に仕えた後、織田氏や徳川氏との関係を深め、自身の地域を回復していきました。特に、彼は信長の死後、徳川家康の家臣として活動し、旧領である深志城を取り戻しました。この城は後に松本城と改称されました。また、彼は1583年に豊臣秀吉に仕官するも、いくつかの困難に直面し、秀吉との関係が悪化する事例もありました。最終的に彼の死後、彼の家系は徳川氏に仕官を続けることになります。

小笠原貞慶

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】