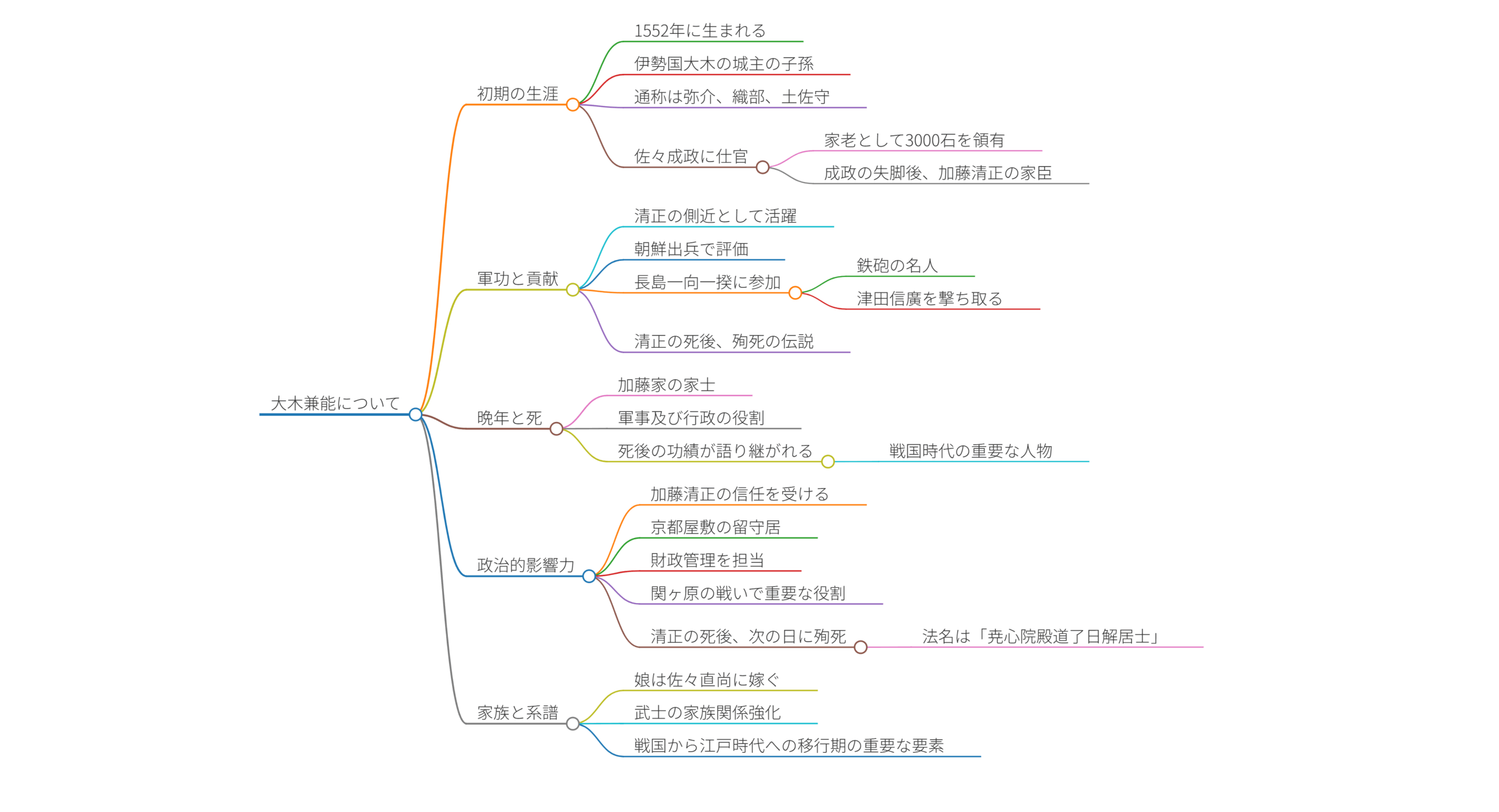

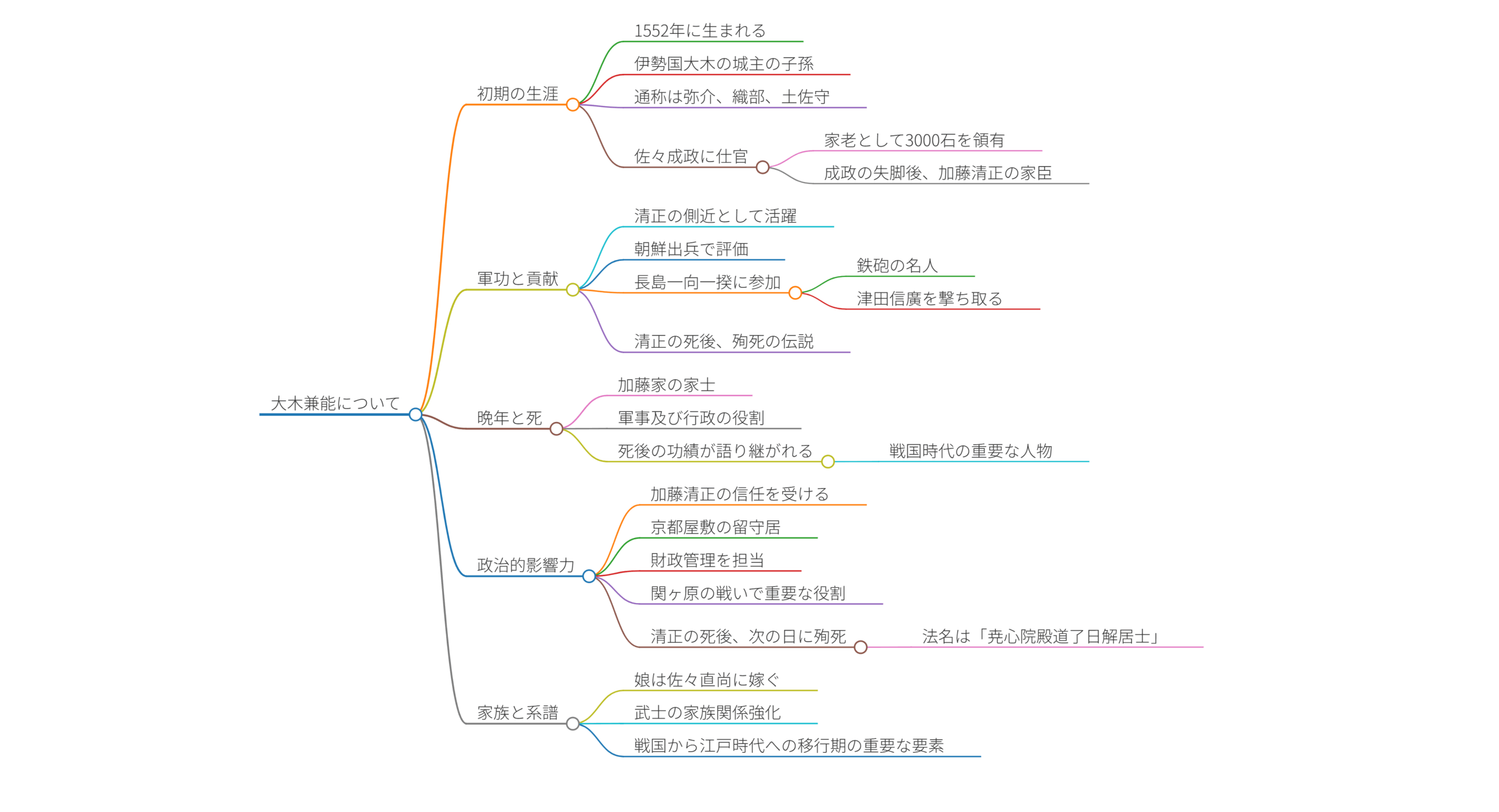

大木兼能について

大木兼能(おおき かねよし)は、1552年(天文21年)に生まれ、1611年(慶長16年)に亡くなった日本の武将です。彼は戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍し、特に加藤清正の家臣として知られています。

初期の生涯

兼能の家族は伊勢国大木の城主であり、彼はその子孫として誕生しました。通称は弥介、織部、土佐守などがあり、さまざまな役割を果たしました。彼は若い頃、佐々成政に仕官し、成政の家老として3000石を領していましたが、成政の失脚後、加藤清正の家臣となりました。

軍功と貢献

兼能は清正の側近として重要な役割を担い、その活動は朝鮮出兵などで評価されました。彼は特に長島一向一揆に参加し、鉄砲の名人としても知られていました。この一揆の際には、敵将の津田信廣を撃ち取ったことで名を馳せています。また、清正の死後には殉死を遂げたとも伝えられています。

晩年と死

彼は最終的に加藤家の家士として名を馳せ、さまざまな軍事及び行政の役割を果たしました。彼の死後、その功績は後世に語り継がれています。多くの歴史的資料において大木兼能の存在は重要とされており、日本の戦国時代の一側面を象徴する人物として位置づけられています。

大木兼能は、主君である加藤清正の信任を受け、京都屋敷の留守居や蔵元奉行をつとめました。また、彼は理財に秀でており、加藤清正の財政管理を任されていたことも特筆すべき点です。さらに、関ヶ原の戦いでは、清正の家族を守るために重要な役割を果たしました。清正の死後、彼は翌日に殉死したとされていますが、法名は「尭心院殿道了日解居士」と伝えられています。彼の娘は佐々成政の実姉の子孫である佐々直尚に嫁ぎ、後の世代にわたってつながりを持ち続けています。このように、彼の家系におけるつながりは、武士の家族関係を強化し、戦国から江戸時代への移行期における重要な糸口となりました。\n\n大木兼能は、単なる武将にとどまらず、政治的な側面でも影響力を持ち、歴史の中で重要な役割を果たしたことが評価されています。

大木兼能

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】