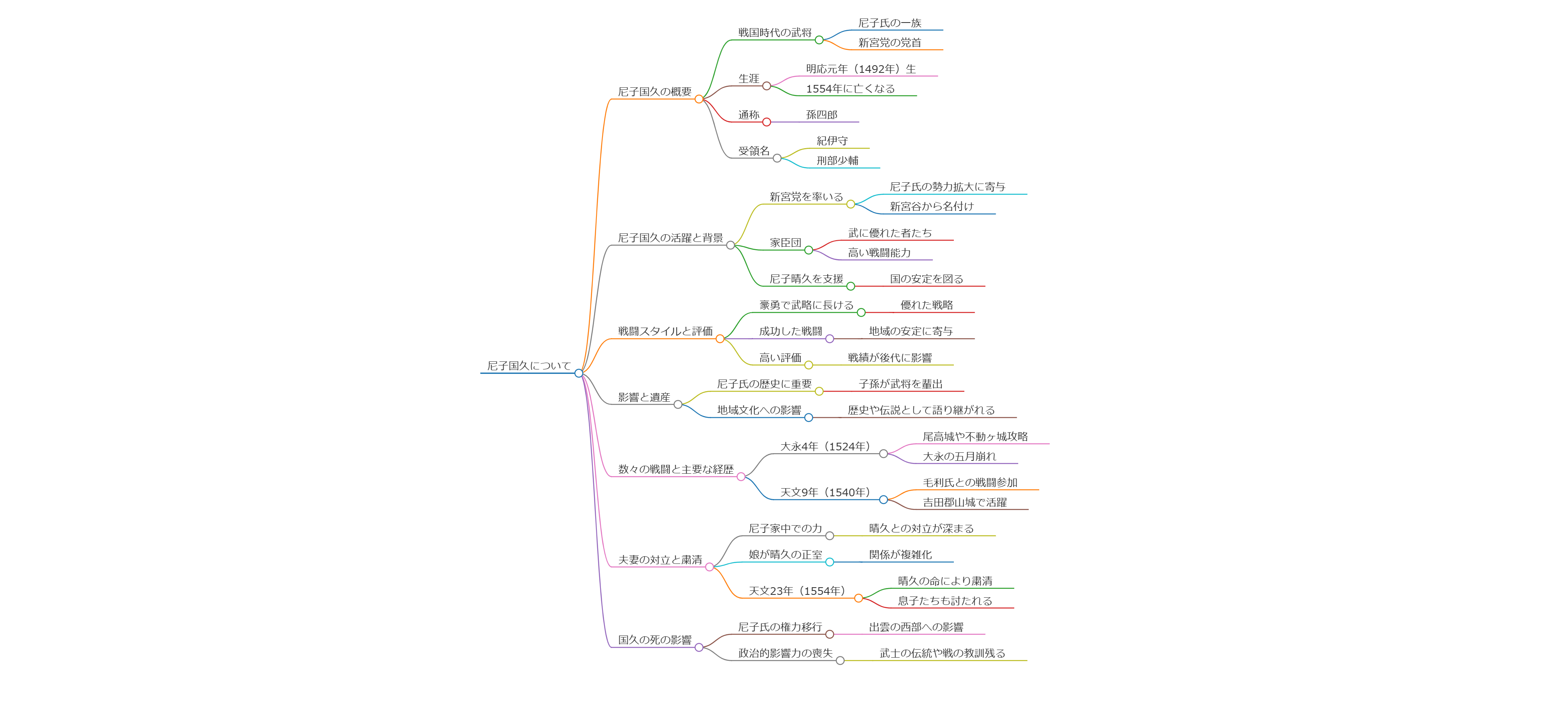

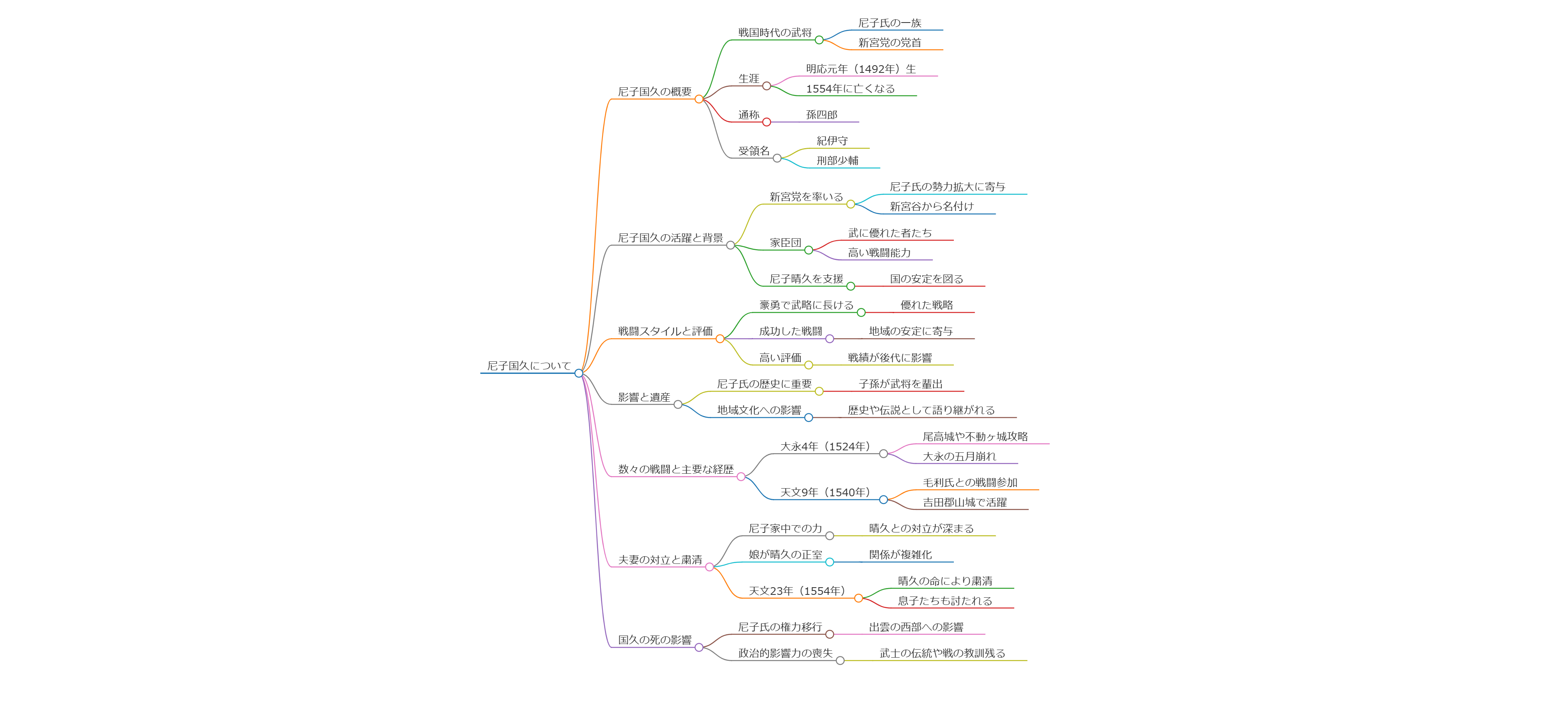

尼子国久の概要

尼子国久(あまご くにひさ)は、戦国時代の武将で、尼子氏の一族であり、特に新宮党の党首として知られています。彼は明応元年(1492年)に生まれ、1554年に亡くなりました。国久は、出雲の戦国大名である尼子経久(つねひさ)の次男です。彼の通称は孫四郎で、受領名は紀伊守、刑部少輔とも言われています。

尼子国久の活躍と背景

国久は、新宮党を率いて尼子氏の勢力拡大に寄与しました。この党は、彼が居住していた出雲の新宮谷から名付けられました。また、彼の家臣団は武に優れた者たちによって構成され、戦闘能力が高いことで知られています。国久は甥である尼子晴久を支援し、彼を通じて国を安定させる役割も果たしました。

戦闘スタイルと評価

国久は、豪勇であり武略に長けていたとされ、戦闘においては非常に優れた戦略を取ることで知られていました。彼のリーダーシップの下で新宮党は多くの戦闘で成功を収め、地域の安定に寄与しました。彼の評価は高く、彼の戦績は後の時代にも影響を与えました。

影響と遺産

国久の存在は、尼子氏の歴史において重要な役割を果たしました。彼の子孫は戦国時代においても尼子氏の名を引き継ぎ、多くの武将や指導者を輩出しました。また、彼にまつわる歴史は地域の文化や伝説に影響を与え、今なお語り継がれています。

国久は、戦国時代の武将として数多くの戦闘を指揮し、特に大永4年(1524年)には伯耆国の尾高城や不動ヶ城などの攻略で重要な役割を果たしました。この軍事行動は大永の五月崩れと呼ばれ、彼の軍事的な才能を世に知らしめるものでした。また、天文9年(1540年)には、主君・晴久と共に毛利氏との戦闘に参加し、吉田郡山城の戦いでも活躍しました。

その一方で、国久は尼子家中で力を持つあまり、晴久との対立が深まりました。この対立は、特に彼の娘が晴久の正室だったことから、関係が複雑なものとなりました。最終的には、天文23年(1554年)、晴久の命により粛清され、息子や一族もこの事件で多くが討たれました。この出来事は、尼子家における内部分裂を引き起こし、後々の衰退の一因となったとされています。

国久の死は、尼子氏の直轄地における力の移行をさせ、多くの影響を残しました。特に彼の直轄領であった出雲の西部では、国久を通じた支配があったため、その政治的な影響力は一時的に失われましたが、彼が残した武士の伝統や戦の教訓は後世に引き継がれました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】