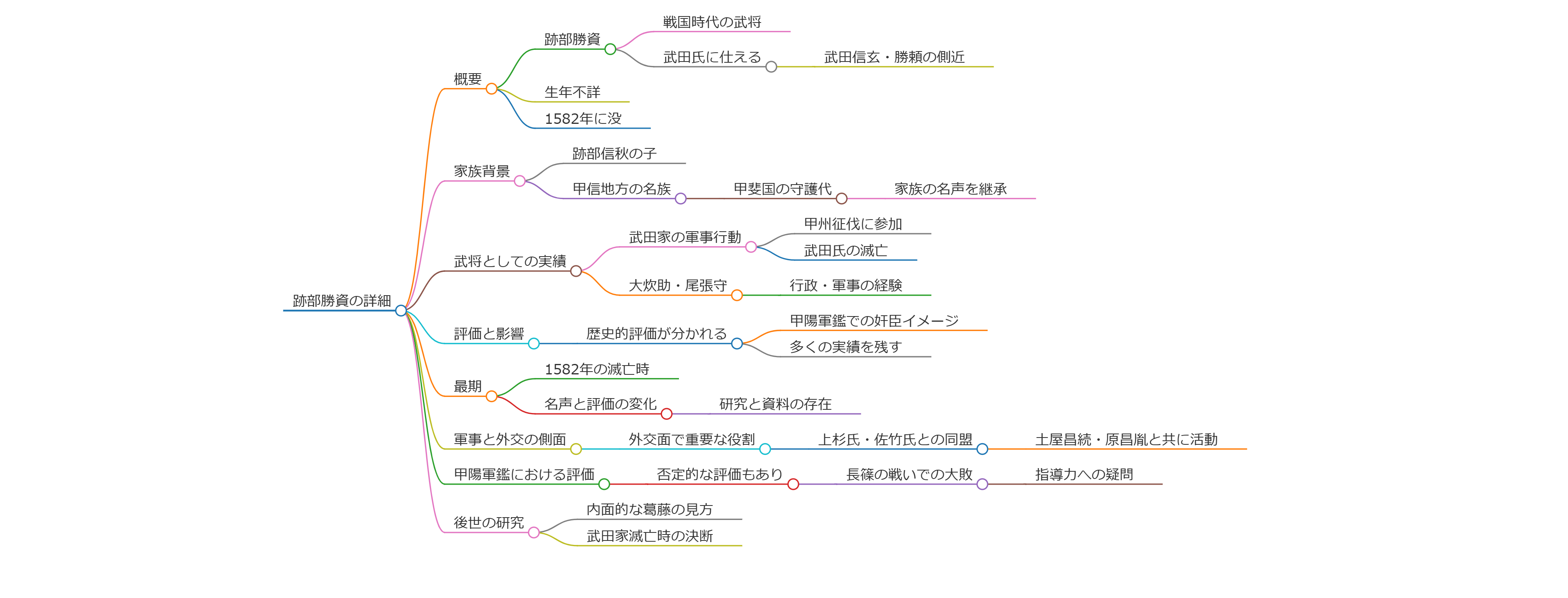

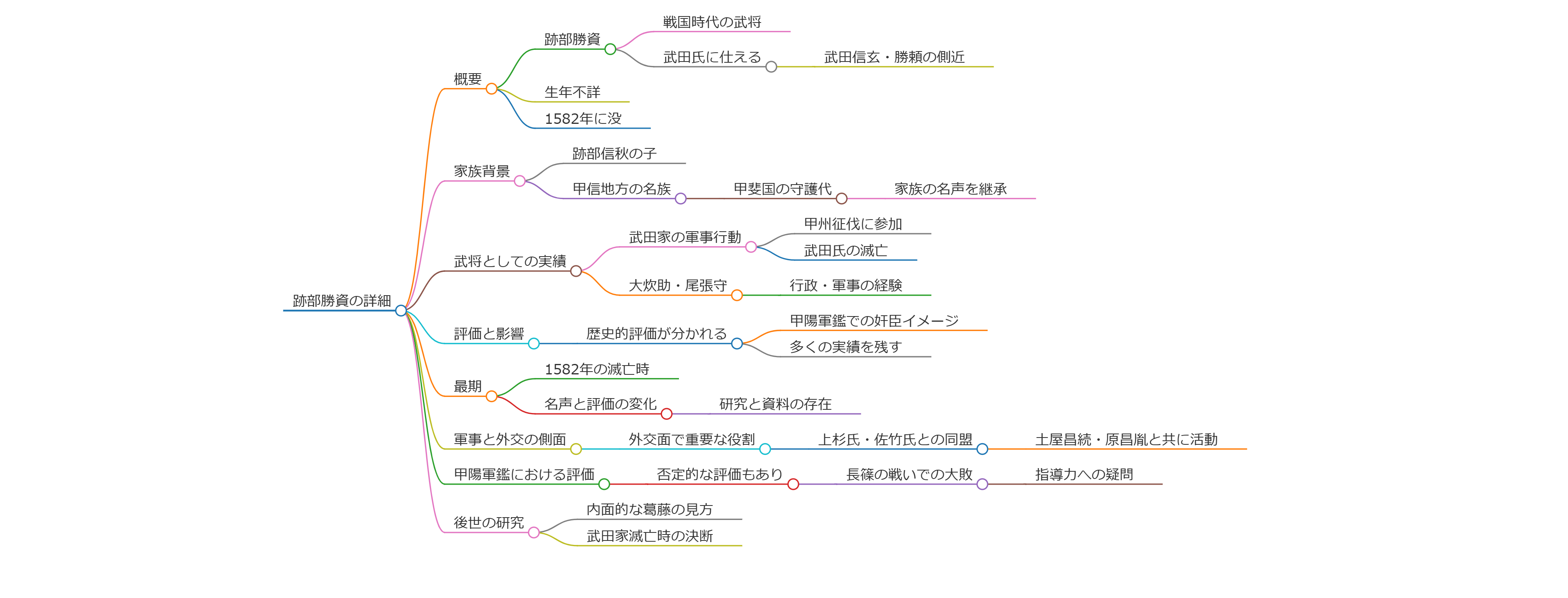

概要

跡部勝資(あとべ かつすけ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、甲斐武田氏に仕えた重要な家臣です。彼は武田信玄とその子・勝頼の二代に渡って側近として活躍し、外交や領国支配においてその手腕を発揮しました。生年は不詳ですが、1582年に没しています。

家族背景

跡部勝資は跡部信秋の子であり、甲信地方における戦国武将の中では重要な名族の一つです。跡部氏は古くから甲斐国の守護代を務めた家系で、その血筋を引く勝資も自らの家族の名声を背負って戦場での地位を築きました。

武将としての実績

勝資は、武田家の軍事行動において多くの重要な役割を果たしました。特に、彼は甲州征伐の際に主君である武田勝頼と共に行動し、武田氏の滅亡と運命を共にしました。勝資は大炊助や尾張守などの称号を持ち、行政や軍事両面での経験が豊富でした。

評価と影響

彼の役割は歴史的に重要であり、戦国時代の武将としての評価は分かれることがあります。例えば、彼は甲陽軍鑑において奸臣としてのイメージが強いとされますが、実際には多くの軍事と行政の実績を残しています。

最期

跡部勝資は1582年、武田氏の滅亡に至る歴史的な瞬間において、その運命を共にしました。その後の彼の名声や評価は時代とともに変化し、彼に関連する資料や研究が行われています。

軍事と外交の側面

勝資は武田氏の外交面でも重要な役割を果たしました。特に、彼は越後の上杉氏や常陸の佐竹氏との同盟締結において取次の役割を担い、信頼されていました。これは、彼が土屋昌続や原昌胤と共に外交の最前線で活動していたことを示しています。

甲陽軍鑑における評価

甲陽軍鑑においては、勝資は時に否定的に評価されており、主戦論を唱えた結果、長篠の戦いの際に武田軍が大敗を喫したことが指摘されています。この敗戦は彼の指導力に疑問を持たせる要因となり、以後の評価にも影響を及ぼしました。

後世の研究

彼に関する研究は長年にわたり続けられており、勝資が実は内面的な葛藤を抱えていたのではないかという見方も存在します。また、武田家の滅亡間際に彼がどのような決断を下したかについての研究も盛んに行われています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】