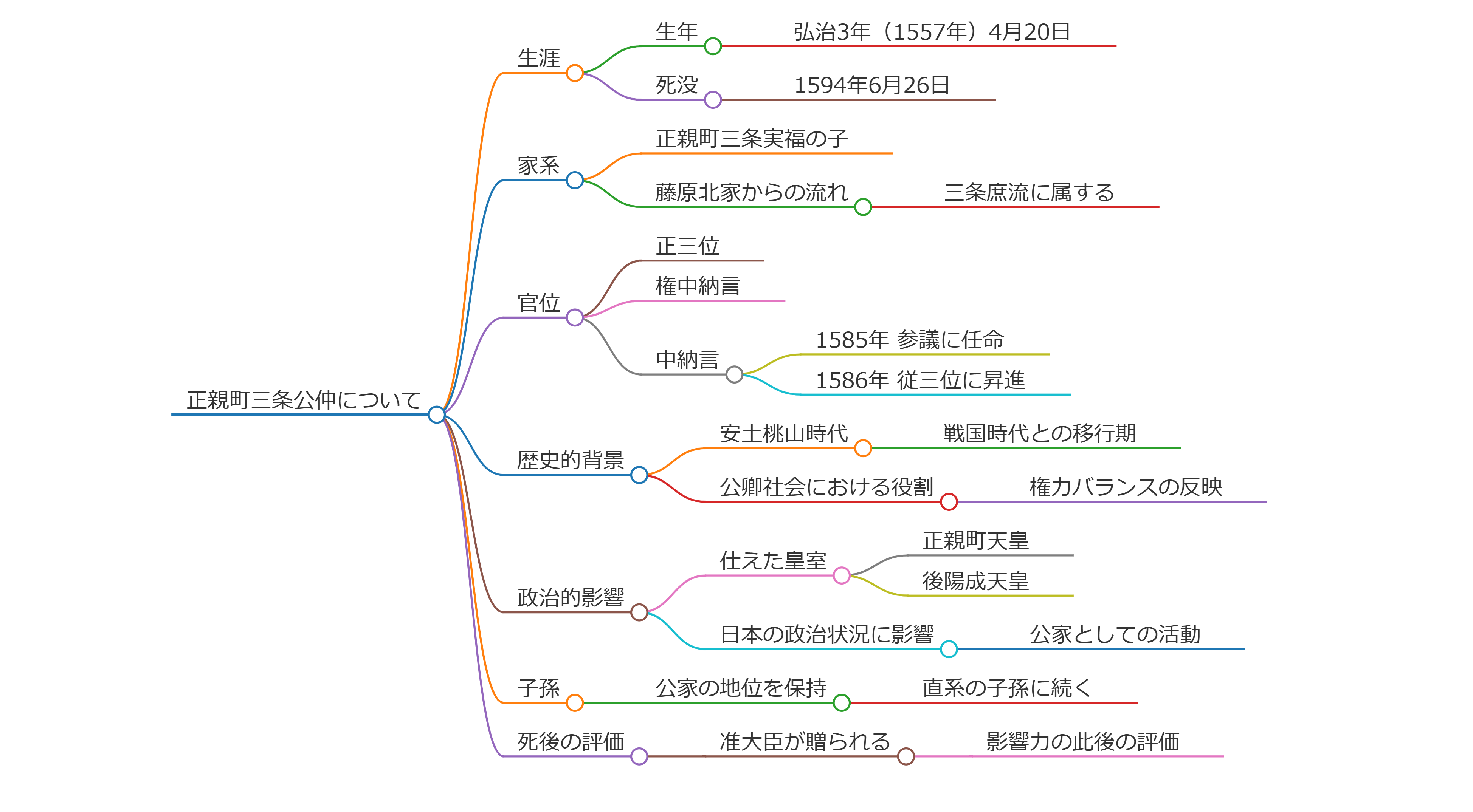

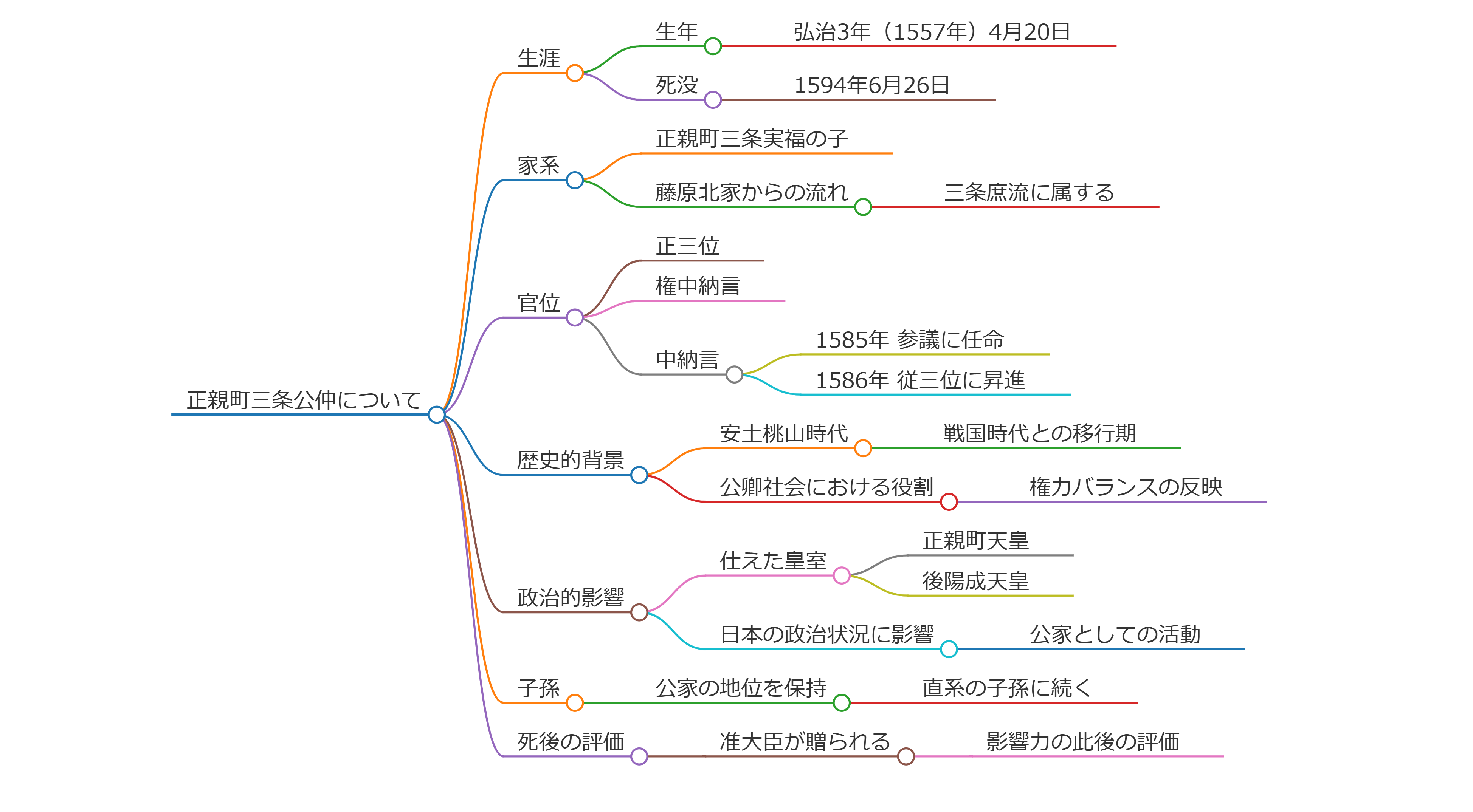

正親町三条公仲について

正親町三条公仲(おおぎまちさんじょう きみなか)は、安土桃山時代の公卿であり、1569年から1594年までの生涯を送りました。彼は弘治3年(1557年)4月20日に生まれ、父は正親町三条実福です。

公仲は、官位として正三位、権中納言や中納言を持ち、堂上家の正親町三条家の一員として知られています。彼の家系は藤原北家の流れを汲むもので、特に三条庶流に属します。

彼の政治的な役割や影響については詳しく記録されているわけではありませんが、当時の公家の中では重要な地位にあり、歴史の中で公家社会における権力バランスを反映しています。公仲が生きた時代は、日本の歴史の中でも特に動乱の多い時期であり、戦国時代と江戸時代の移行期にあたります。そのため、他の公卿たちと同様に、彼もまた時代の変化に影響を受けていたと考えられます。

1594年に彼は亡くなり、その生涯は公家社会の中でも重要な一章を成しています。公仲の直系の子孫には、その後も公家としての地位を保ち続けた者たちがいます。

このように、正親町三条公仲は、彼の時代を代表する公卿の一人であり、歴史的背景と彼の家系によって、研究者や歴史家からの注目を集めています。

1585年には参議に任命され、1586年には従三位に昇進しました。1589年には権中納言となり、文禄3年(1594年)6月26日に亡くなるまで、これらの役職を全うしました。 また、公仲は正親町天皇と後陽成天皇に仕え、その時代の皇室とも密接に関与していました。彼の業績や公家としての活動は、当時の日本の政治状況に影響を与えたとされます。特に、彼の父である実福から受け継いだ公家としての伝統が、彼自身の公的な活動に色濃く反映されています。彼の死後には准大臣が贈られ、彼の地位と影響力がその後も評価されました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】