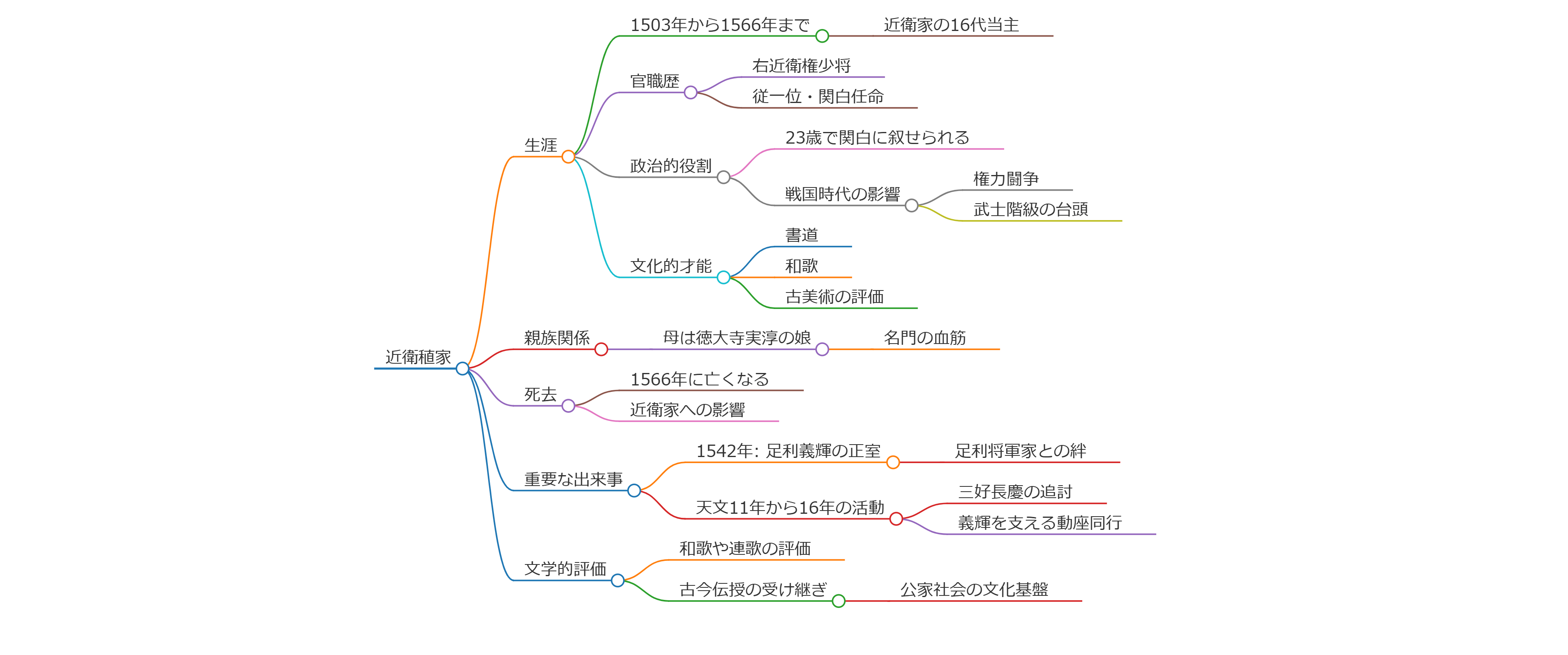

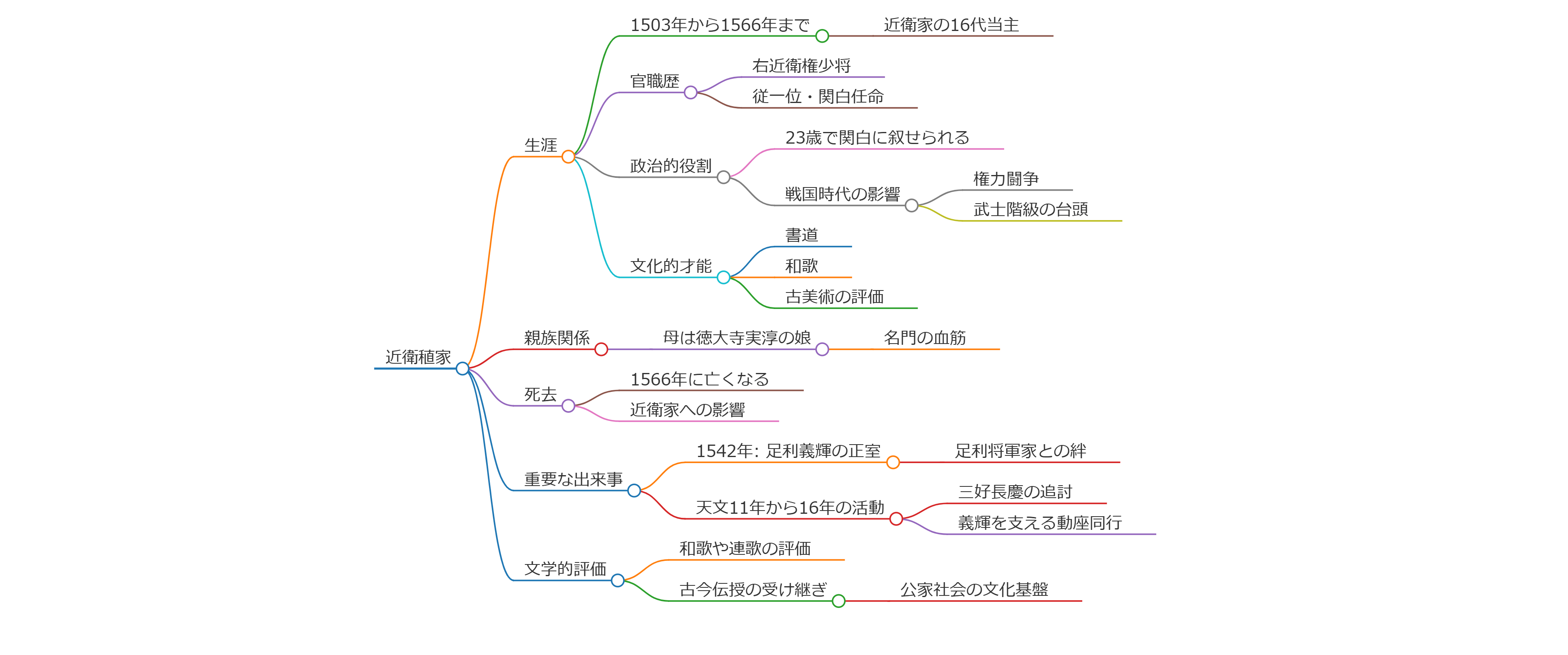

近衛稙家(このえ たねいえ)は、1503年から1566年まで生きた戦国時代の公卿で、近衛家の16代当主です。父は太政大臣の近衛尚通であり、彼はまた、将軍足利義稙の偏諱を受けたことでも知られています。元服後、右近衛権少将を経て、従一位・関白にも任ぜられました。

彼の生涯においては、複数の官職を歴任し、特に有名なのは、23歳で関白に叙せられたことです。近衛稙家は、戦国時代の一時期において、重要な政治的役割を果たしました。彼が活躍した時代背景としては、日本の歴史における多くの権力闘争や、武士階級の台頭が挙げられます。

近衛稙家はまた、文人としても評価されており、書道や和歌においてもその才能を示しました。彼の作品は、古美術の分野でも貴重視されることがあります。親族関係も重要で、彼の母は徳大寺実淳の娘であり、これにより彼は名門の血筋を引く人物であることがわかります。

近衛稙家は、1566年に亡くなりますが、彼の子孫や近衛家自体は、後の時代にも影響を与え続けました。彼に関連する出来事や影響力は、今日においても日本の歴史において重要です。

近衛稙家は生涯を通じて、特に1542年には足利義輝の正室として彼の娘を嫁がせたことが重要です。これにより、彼は足利将軍家との絆を更に深めました。また、彼は天文11年から16年にかけて様々な政治的・軍事的な活動を行い、特に三好長慶に追われた義輝を支えるために動座に同行するなど、その影響力を発揮しています。

さらに、近衛稙家は文化的にも多才で、彼の和歌や連歌は後世に語り継がれるほどの評価を受けています。文学の面でも彼の存在は重要で、古今伝授を受けたことが後の公家社会において文化的な基盤を築く一助となりました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】