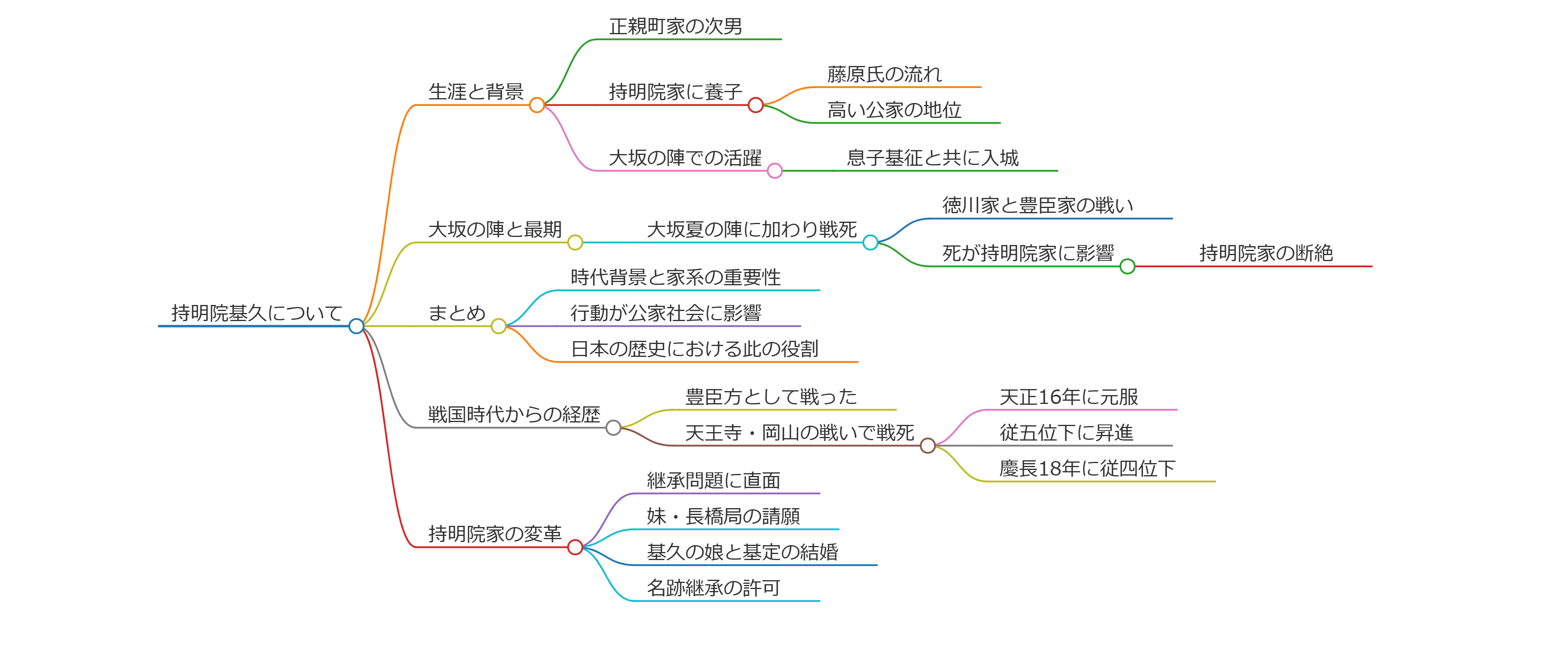

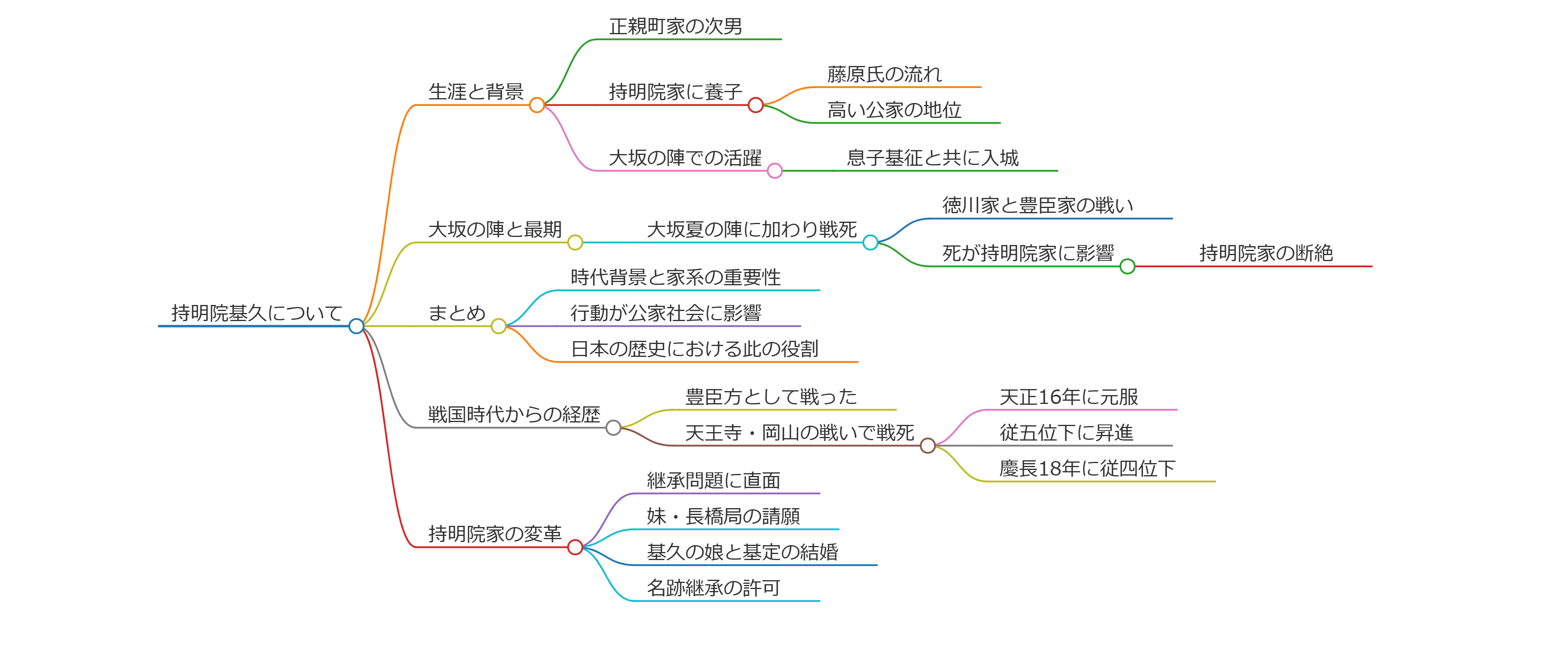

持明院基久について

持明院基久(じみょういん もとひさ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の公家です。官位は従四位上・左近衛権中将で、持明院家という羽林家の一流に属していました。

生涯と背景

基久は、正親町家の正親町季秀の次男として生まれ、その後、同じく羽林家である持明院家の持明院基孝に養子として迎えられました。持明院家は藤原氏の流れをくむ家系であり、公家としての地位は高いものでした。また、彼の活躍の中で特に注目されるのは、大坂の陣において息子の基征と共に大坂城に入城したことです。

大坂の陣と最期

持明院基久は、大坂夏の陣において大坂方に加わり、戦死したとされています。この戦いは、徳川家と豊臣家の間で起こったものであり、基久の死は持明院家に大きな影響を与えました。その結果、持明院家は断絶することとなりました。

まとめ

持明院基久は、時代背景や家系の重要性、また大坂の陣における彼の行動が非常に重要な要素を成しており、彼の生涯は日本の公家社会の動向とも深く関わっていました。

持明院基久は、戦国時代から江戸時代初期にかけての公家であり、かつ大坂の陣に参加したことが特に知られています。

彼は大坂の陣において、豊臣方として戦いましたが、結果的に天王寺・岡山の戦いで戦死したとされています。詳細な経歴においては、彼は天正16年(1588年)に元服し、官位を従五位下に昇進後、慶長18年(1613年)には従四位下・左中将へと任じられました。

基久は、多くの戦に参加し、公家でありながら武士としての活動も行っていました。彼の死後、持明院家は継承問題に直面し、その後、後陽成院の内侍である持明院基久の妹・長橋局が、名跡を継ぐことを請願し、基久の娘と高家旗本・大沢基宿の息子である基定が結婚し名跡を継承することが許可されました。

この経緯は、持明院家がどのようにしてその家系を維持し、変革を遂げていったかを示す重要なポイントとなっています。基久の公家としての身分と戦国時代の混乱における彼の役割は、日本の歴史において魅力的な題材です。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】