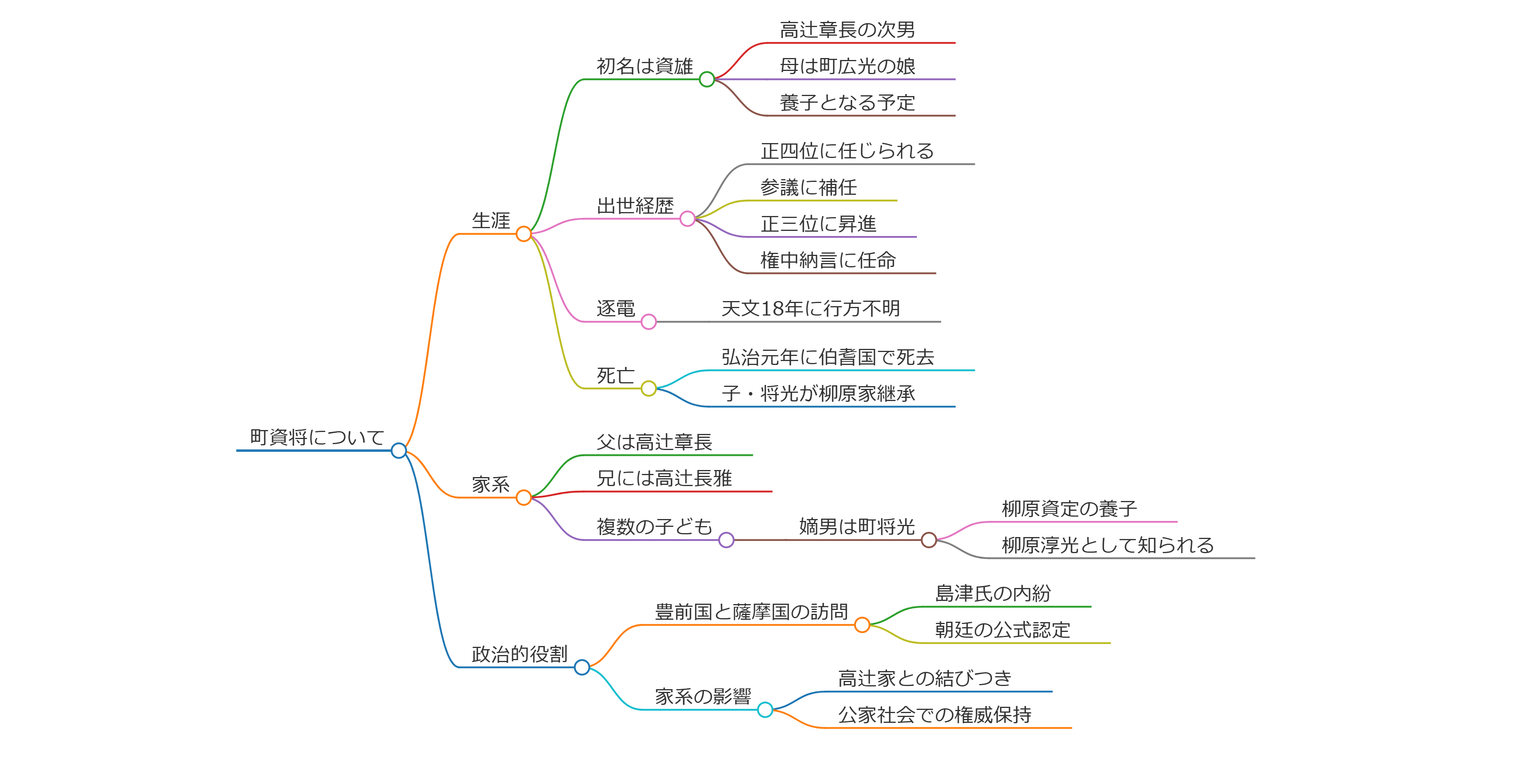

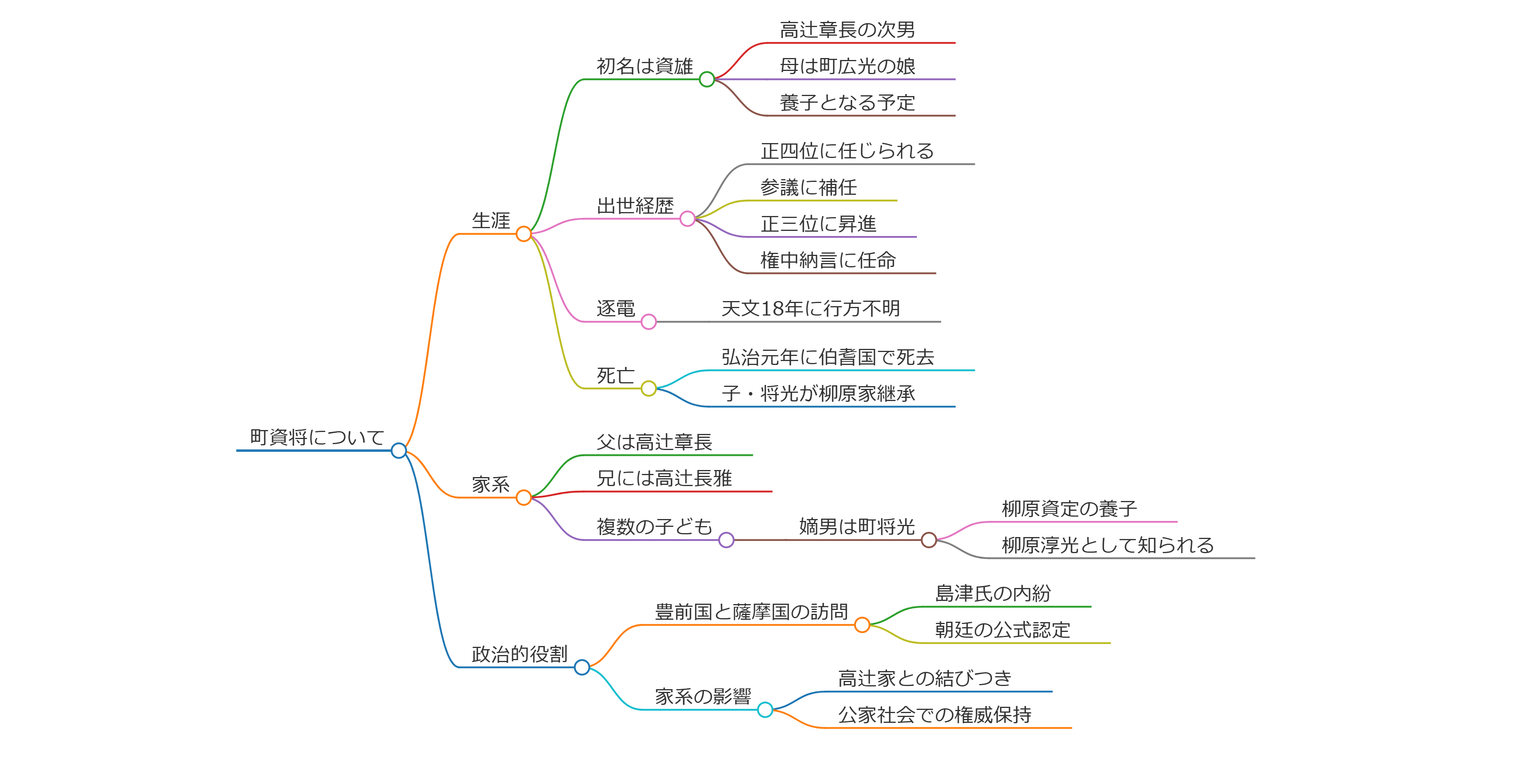

町資将について

町資将(まち すけまさ)は、戦国時代の公卿であり、町家の4代当主です。彼は1518年3月9日に生まれ、1555年10月24日に没しました。

生涯

初名は資雄(すけかつ)で、高辻章長の次男として誕生しました。町広光の娘を母に持ち、外祖父である町広光の養子となる予定でした。このため、高辻家の通し字である「長」が彼の名前には含まれていません。

天文11年(1542年)、町資将は正四位に任じられ、同13年(1544年)には参議に補任され、従三位に叙せられました。さらに、天文15年(1546年)には正三位に昇進し、権中納言に任命されました。しかし、天文18年(1549年)には突如として「逐電」し、彼の行方は不明となります。

弘治元年(1555年)、彼は伯耆国にて死去しました。彼の子・将光(まさみつ)は柳原家を継ぎ、町家は断絶しました。

家系

町資将の父は高辻章長、母は町広光の娘です。彼の兄には高辻長雅がいます。彼には複数の子どもがおり、嫡男は町将光で、柳原資定の養子に迎えられました。将光は柳原淳光として知られ、柳原家の当主となりました。

このように、町資将は戦国時代の公家社会において重要な役割を果たした人物であり、彼の家系は後の時代にも影響を与えました。

町資将(まち すけまさ)の在任中、特に天文期間中は、彼が豊前国や薩摩国を下向し、豊前国では守護である島津氏の内紛が続いていたことから、重要な役割を果たしたとされます。この訪問により、朝廷が島津貴久を公式に薩摩の国主として認める形になったとも記録されています。

また、彼の死後、町資将の子・将光は柳原家を継承し、町家断絶後も影響を及ぼしています。町資将の第3代当主としての地位と功績は、彼が所属していた高辻家とも深く結びついており、当時の公家社会の流れを考えると、彼の家系は公家としての権威を保ちながら重要な政治的役割を担っていたことが伺えます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】