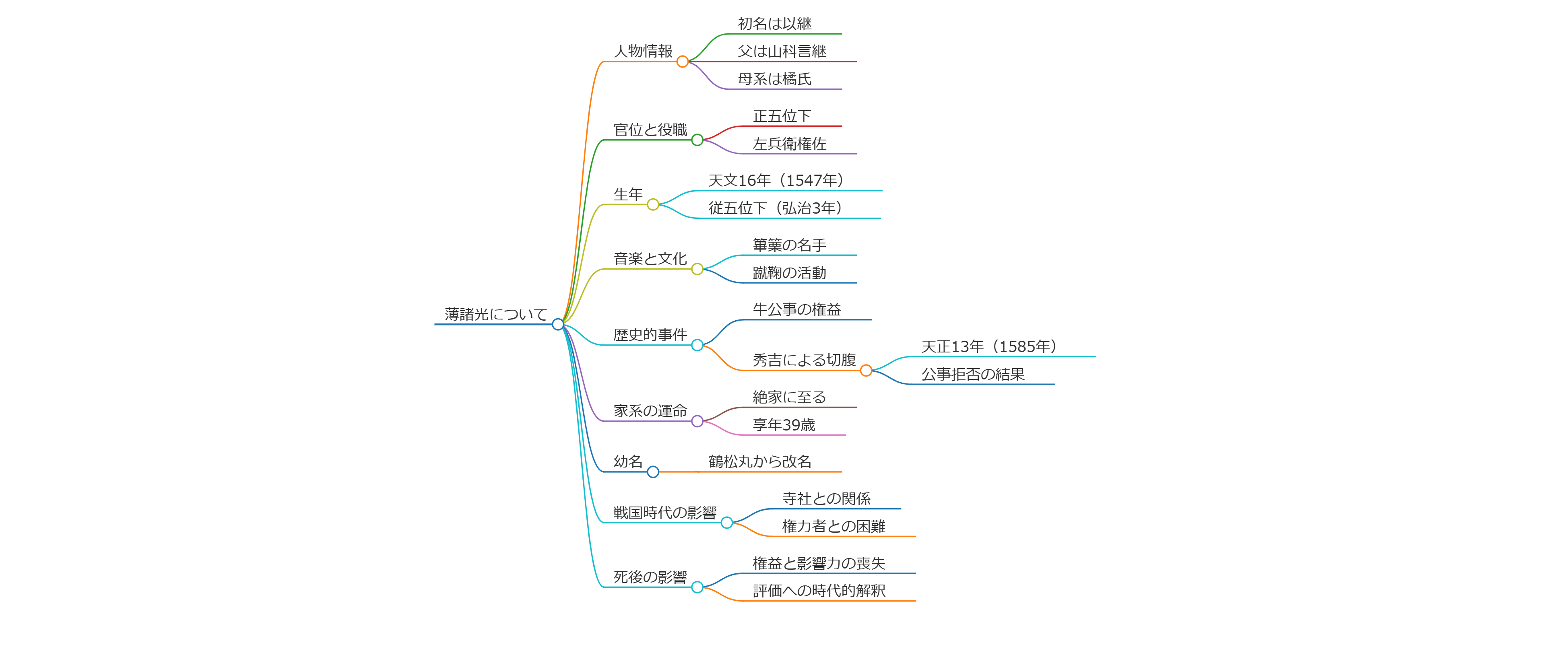

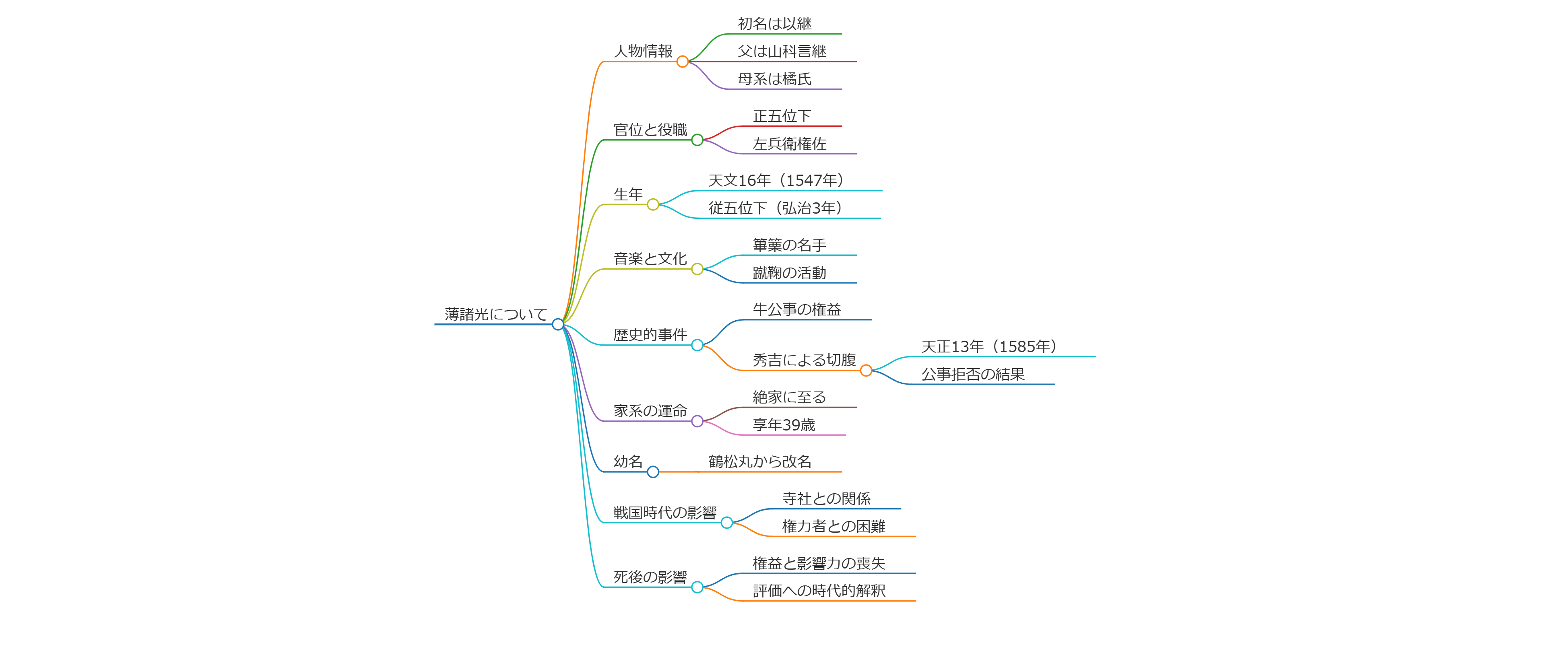

薄諸光について

薄諸光(すすきもろみつ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活動した公家です。彼の初名は以継で、父は権大納言の山科言継であり、母方の家系は橘氏に連なる薄以緒の養子となりました。官位は正五位下で、左兵衛権佐を務めました。

諸光の生年は天文16年(1547年)であり、弘治3年(1557年)には従五位下に叙されました。彼は長く六位蔵人として従事し、また篳篥の名手としても知られました。

しかし、薄家は牛公事に関する権益を持つ公家であったため、秀吉により切腹を命じられ、薄家は絶家に至りました。この歴史的事件は天正13年(1585年)に発生し、薄諸光が公事を徴収することを拒否したために起こりました。秀吉は彼に非難の意を示し、最終的には自害させました。彼の享年は39歳でした。薄諸光の死によって、薄家は一時的に断絶したとされます。

このように、薄諸光はその家系と時代背景によって特異な運命を辿った公家であり、彼の生涯や活動は日本の歴史において重要な位置を占めています。

薄諸光の幼名は鶴松丸(つるまつまる)であり、後に以継から諸光に改名しています。彼は戦国時代の混乱を背景に、寺社とのつながりを通じて重要な役割を果たしました。また、薄家は公家としての伝統を保ちながらも、当時の権力者との関係で多くの困難に直面しました。

生前、薄諸光は文化活動にも参加しており、蹴鞠のような伝統的な遊戯にも関与していました。彼の名前は多くの文献に登場し、当時の公家社会における重要な人物として扱われています。 諸光の死後、薄家はその地位にあった権益と影響力を失い、結局は歴史的にも名を留めることとなったものの、彼自身の評価には時代による解釈も影響しています。さらに、彼は篳篥(ひちりき)の名手としての才能でも知られ、音楽文化の伝承にも寄与しました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】