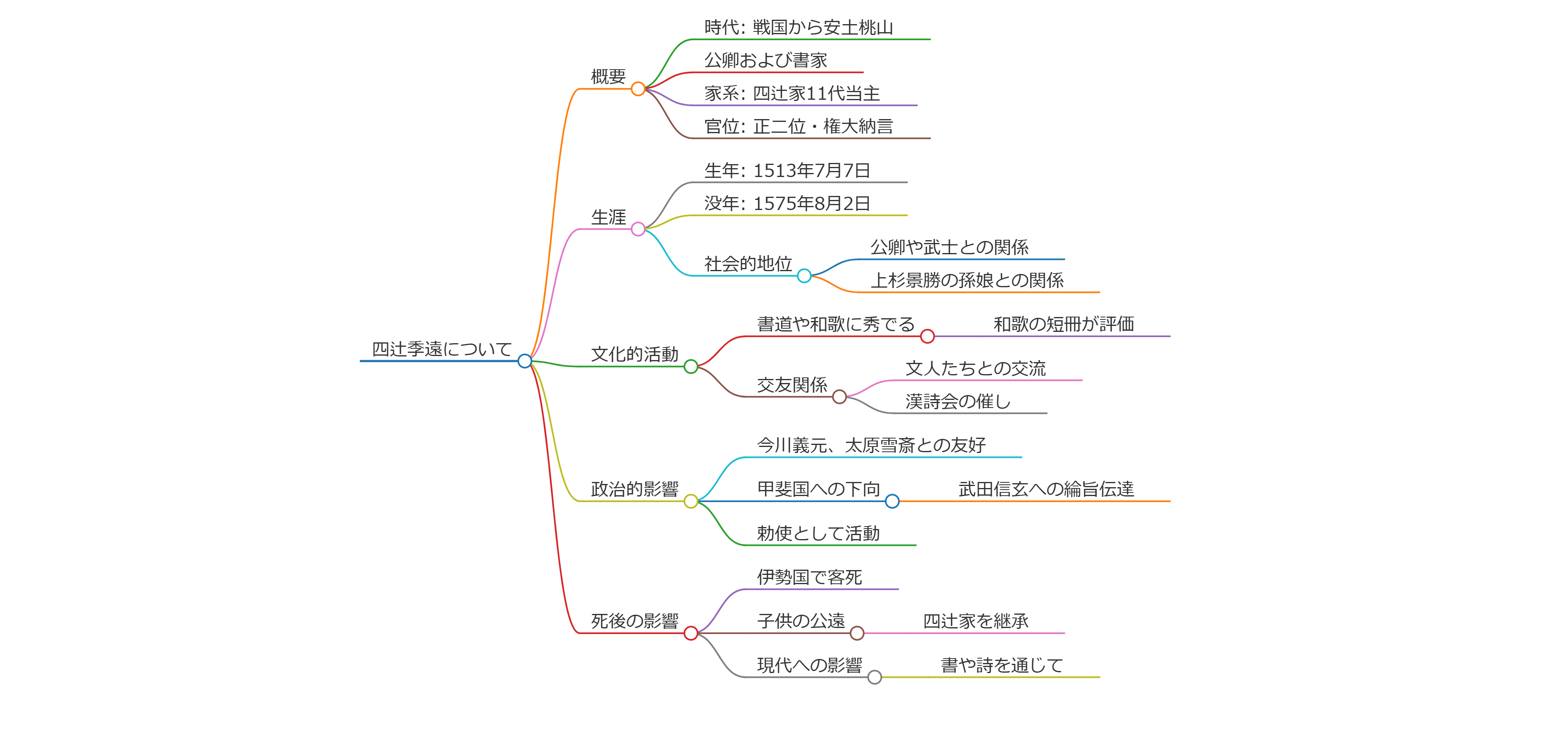

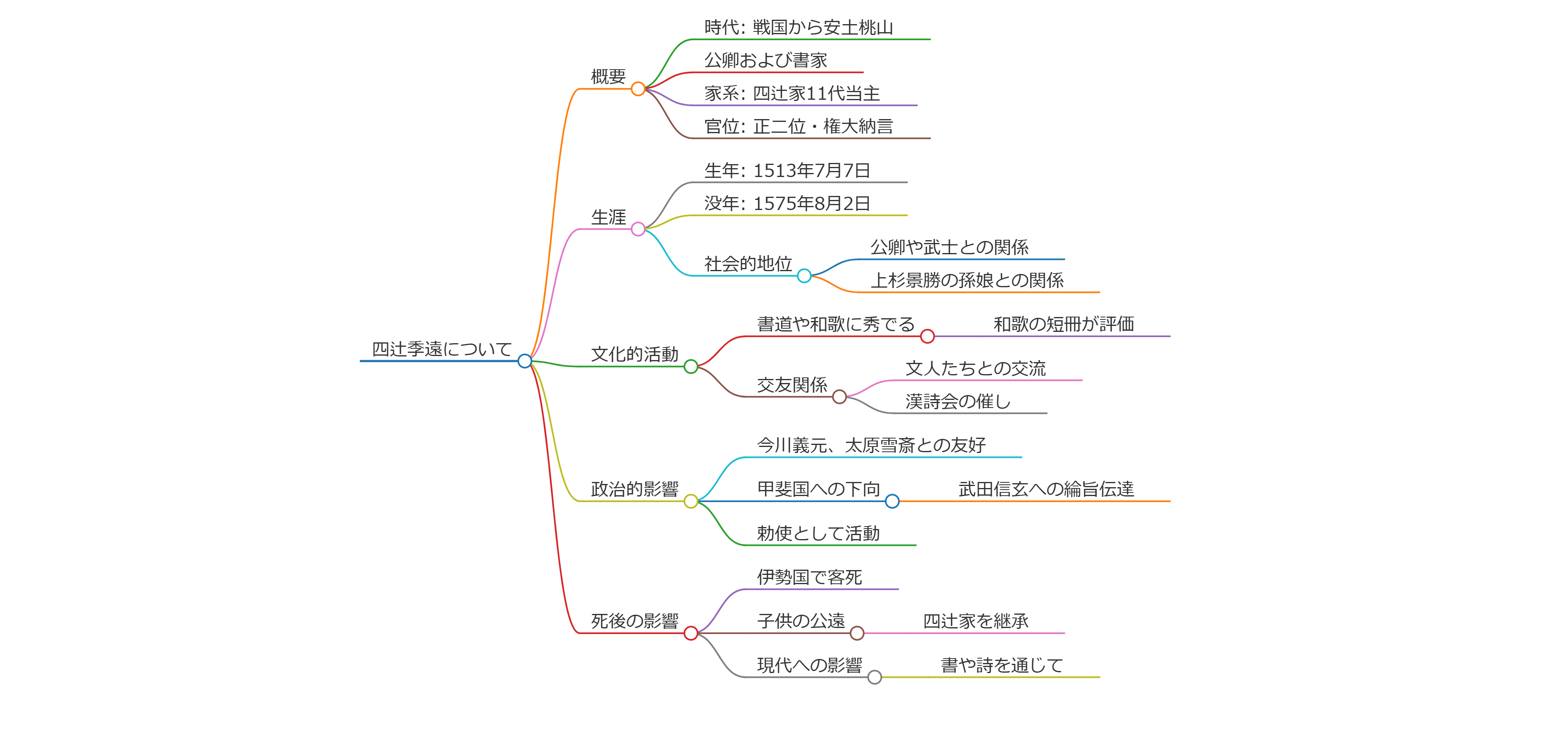

四辻季遠について

四辻季遠(よつつじ すえとお)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した公卿であり、優れた書家でもあります。彼は権大納言である四辻公音の次男であり、四辻家の11代当主にあたります。彼の官位は正二位、権大納言でした。

季遠は1513年7月7日に生まれ、1575年8月2日に亡くなりました。彼の生涯は、当時の日本社会、特に公卿や武士との関係に深く根ざしていました。また、彼は上杉景勝の孫娘に対しても深い関係があり、このことからも彼の社会的地位の高さが伺えます。

季遠は、写経や和歌の制作に秀でており、特に和歌の短冊を制作した際には、その作品が現在でも評価されています。これにより、彼は文化人としても名高く、当時の文人たちと交友を持ちながら、漢詩会なども催していました。彼の名は、実際に彼が記した作品を通じて今なお語り継がれています。これにより、四辻季遠は日本の公卿史において重要な人物の一人とされています。

四辻季遠は、政治的な影響力を持っていただけでなく、彼の文学的な活動も多岐にわたりました。季遠は、駿河国の今川義元や太原雪斎と深い交友関係を築いており、同じく漢詩会を開催していました。このような交流を通じて、彼はさまざまな文人と意見を交換し、文化的な情報の共有を行っていました。

また、季遠は甲斐国にもたびたび下向しており、武田信玄(武田晴信)が家督を相続する際には、天皇の綸旨を伝える重要な役割を任されました。彼は勅使としても活動し、文化・芸術の振興に貢献しました。

さらに、四辻季遠は、亡くなる前の1575年には伊勢国で客死し、その死後も多くの人々に影響を与え続けました。彼の子供の公遠は、後の世代においても四辻家の名を残す重要な人物となりました。文化人としての季遠の影響は、彼の書や詩を介して現代にも及んでおり、日本の文学や歴史において重要な位置を占めています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】