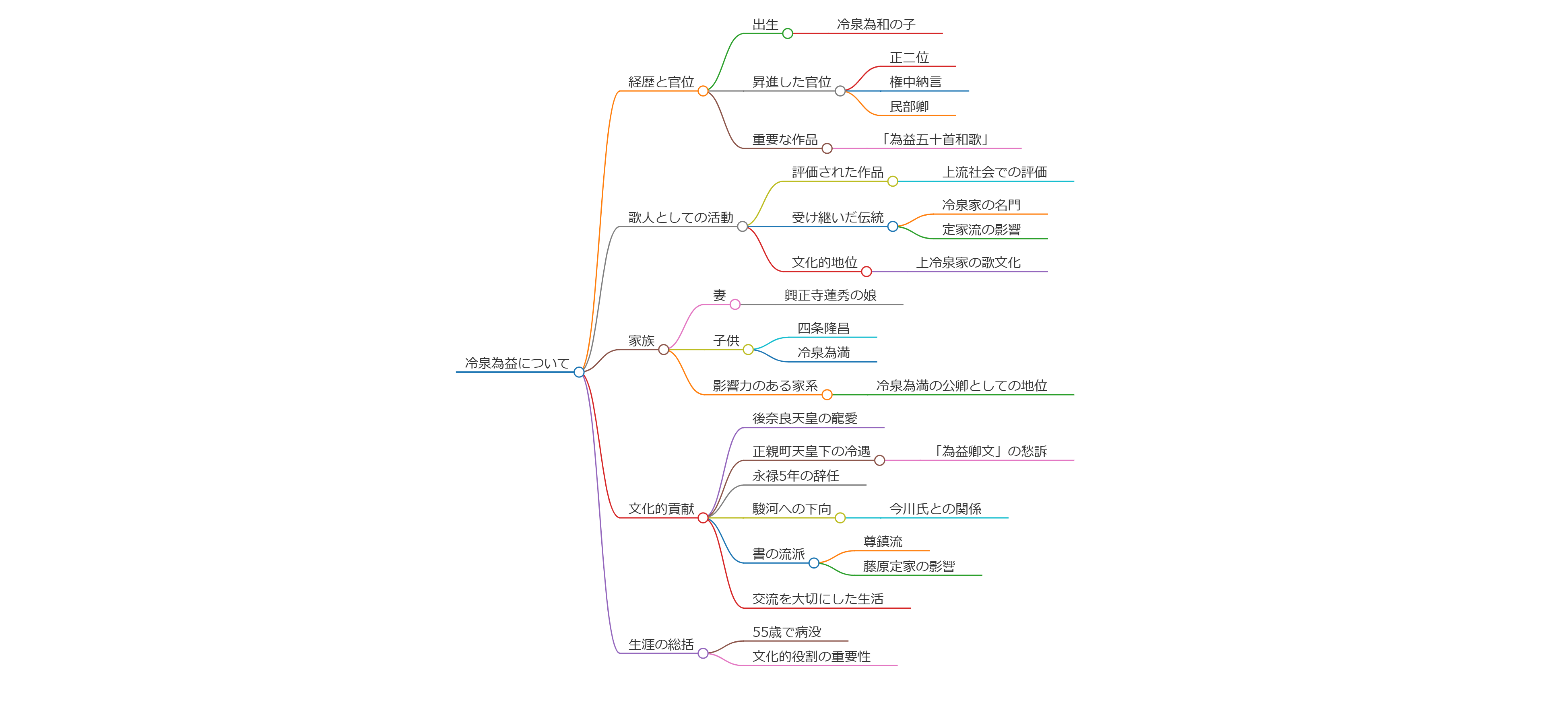

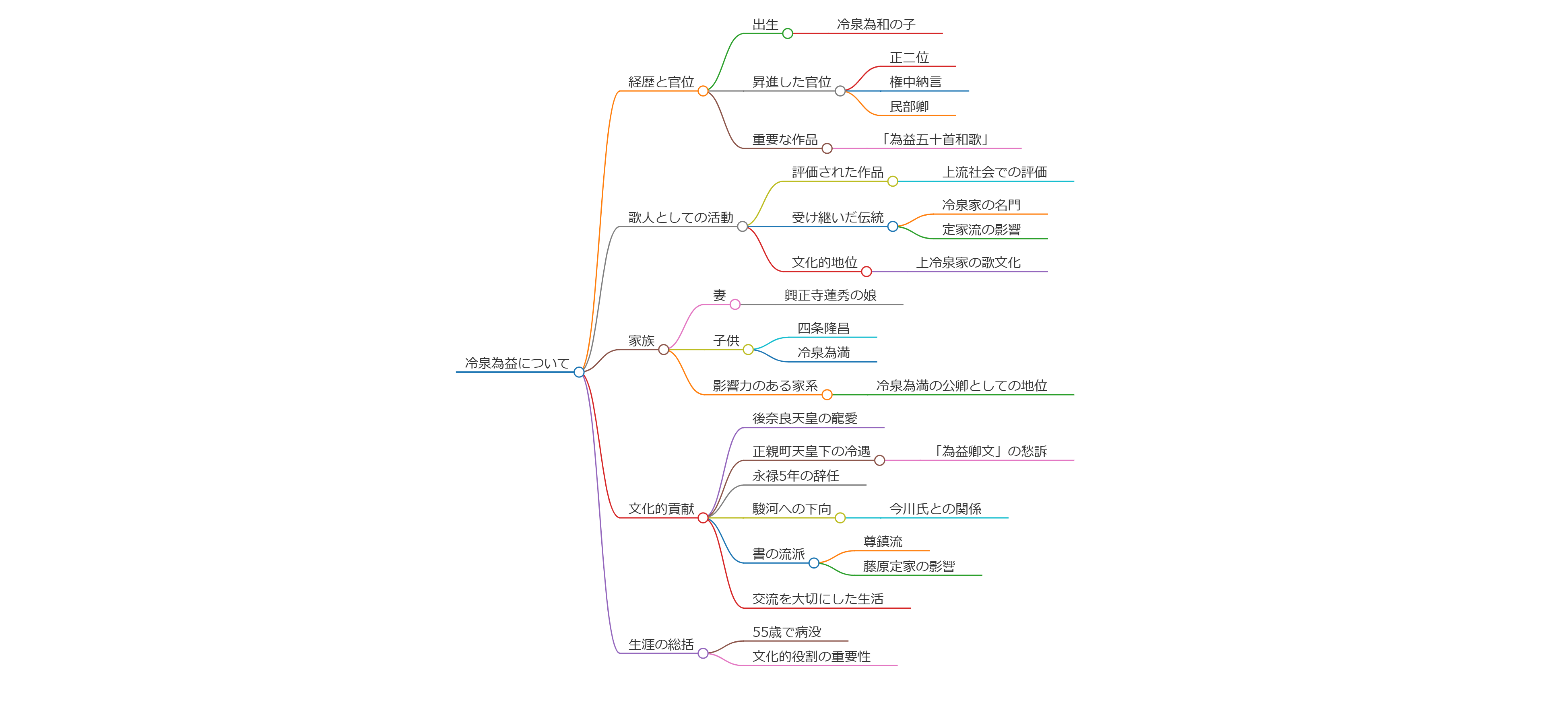

冷泉為益について

冷泉為益(れいぜい ためます)は、戦国時代の公卿・歌人であり、上冷泉家の第8代当主です。彼は永正13年(1516年)に生まれ、元亀元年8月23日(1570年9月22日)に死去しました。

経歴と官位

冷泉為益は、権大納言の冷泉為和の子として誕生し、後に正二位や権中納言、民部卿といった高い官位に昇進しました。彼の歌集「為益五十首和歌」は、彼の和歌の才能を示す重要な作品とされています。

歌人としての活動

冷泉為益は歌人としても広く知られており、彼の作品は当時の上流社会で評価されました。彼は和歌の名門である冷泉家の伝統を受け継ぎ、特に定家流の和歌の影響を受けたことで知られています。彼の詩作は、上冷泉家の歌文化の中で重要な位置を占めていました。

家族

彼の家族についても興味深い点があります。冷泉為益は、妻に興正寺蓮秀の娘を持ち、子供としては四条隆昌や冷泉為満などがあげられます。特に冷泉為満は、後に公卿としての地位を築くなど、彼の家系も影響力を持っていました。

このように、冷泉為益は、戦国時代における重要な公卿・歌人で、彼の生涯と作品は日本の文化史において意味深いものです。

冷泉為益は、特に後奈良天皇からの寵愛を受けていたことでも知られていますが、正親町天皇の治世においては冷泉家の歌道が冷遇される現象が発生しました。彼はこの処遇に対し、正親町天皇に愁訴した「為益卿文」という文書が残っています。また、彼は永禄5年(1562年)には権大納言を辞し、同8年には父の縁故で駿河に下向し、その後今川氏のもとで古典文化への理解を深める姿勢を示しました。彼は元亀元年8月に病没しましたが、享年は55歳でした。彼の書状からは、彼が忙しい中での交流を大切にしていたことが読み取れ、同時に彼の書の流派として「尊鎮流」が挙げられ、特に家祖藤原定家の影響を受けた書風が見られます。最後に、彼の生活における文化的な貢献は、彼自身の生涯と彼の家系にとって重要な役割を果たしていました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】