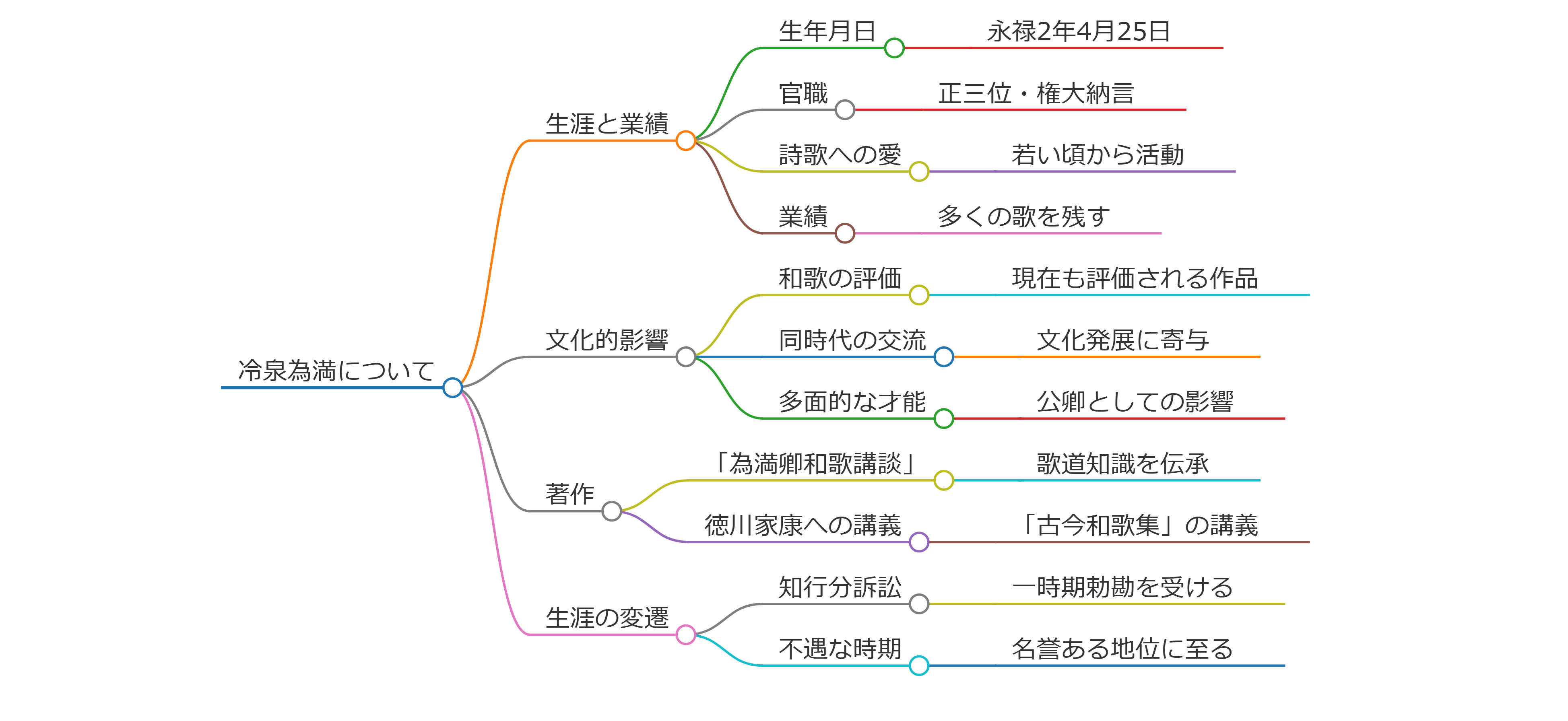

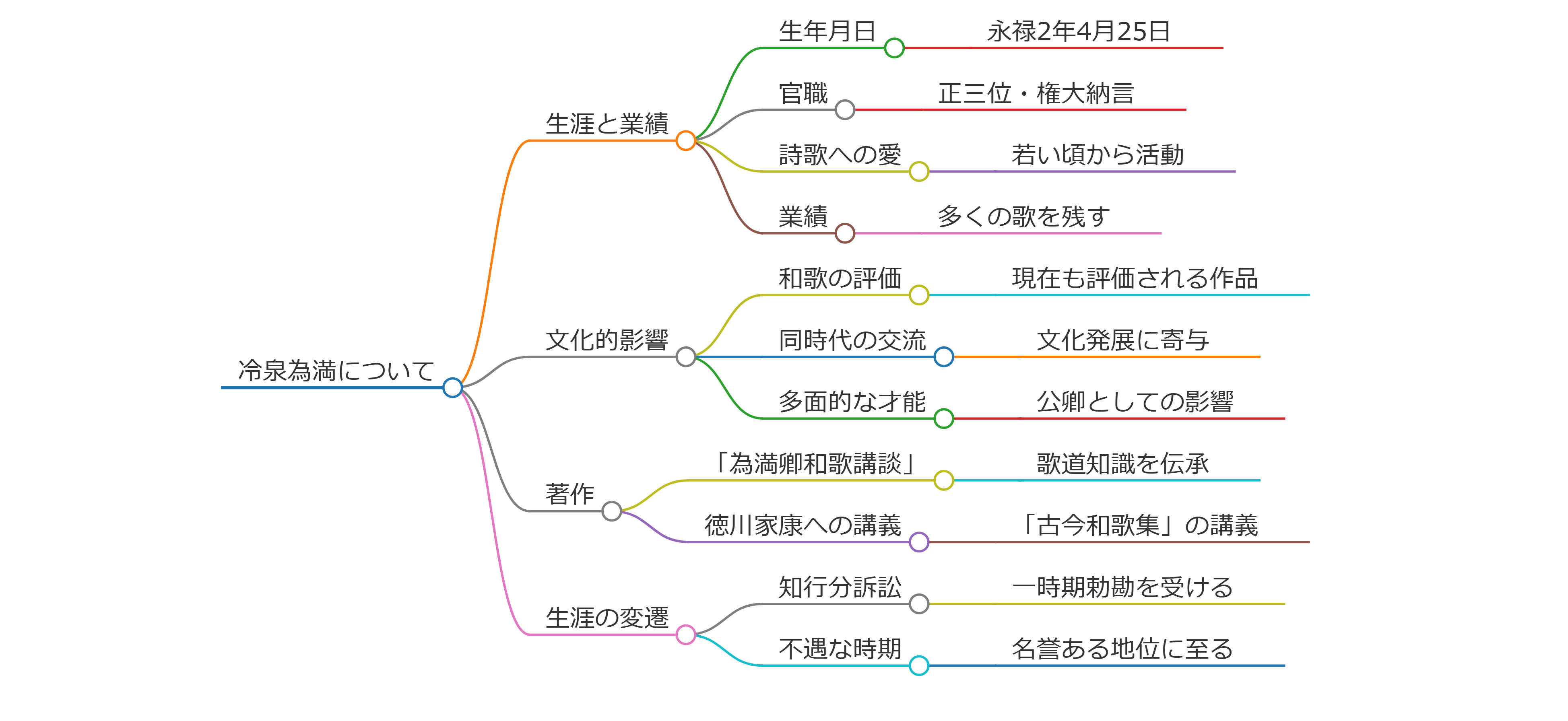

冷泉為満について

冷泉為満(れいぜい ためみつ)は、1559年から1619年にかけて生きた日本の公卿であり、歌人です。彼は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍しました。彼の父は冷泉為益(ためます)で、上冷泉家の9代目当主として知られています。

生涯と業績

為満は、永禄2年4月25日に生まれました。若い頃から詩歌を愛し、公卿としても重要な役職を歴任しました。彼の官位は正三位・権大納言であり、文人としての活動も充実していました。特に和歌においてその才能が光り、彼は多くの歌を残しました。

文化的影響

冷泉為満は、彼の作品や活動を通じて、当時の文化に大きな影響を与えました。和歌の分野では、彼の作品は今なお評価されています。同時代の歌人たちと交流し、歌や詩を通じて文化の発展に寄与したことが、その後の和歌の発展にもつながっています。

彼の業績は、単なる詩人にとどまらないもので、多面的な才能を持った公卿として歴史に名を刻んでいます。冷泉家の歴史や彼の家族に関する情報は、冷泉為満を理解する上で重要です。

為満は、主に和歌を通じてその名を高めましたが、彼の著作も重要です。彼の著作の一つに「為満卿和歌講談」があり、歌道に関する知識や技術を後世に伝える役割を果たしました。また、慶長17年(1612年)には徳川家康に「古今和歌集」を講じたことでも知られています。このような文化的貢献を通じて、彼は僅か61年の生涯に多大な影響を残しました。なお、彼の生涯の中で知行分訴訟により一時期勅勘を受け、その後不遇な時期も過ごしましたが、最終的には名誉ある地位を持つに至りました。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】