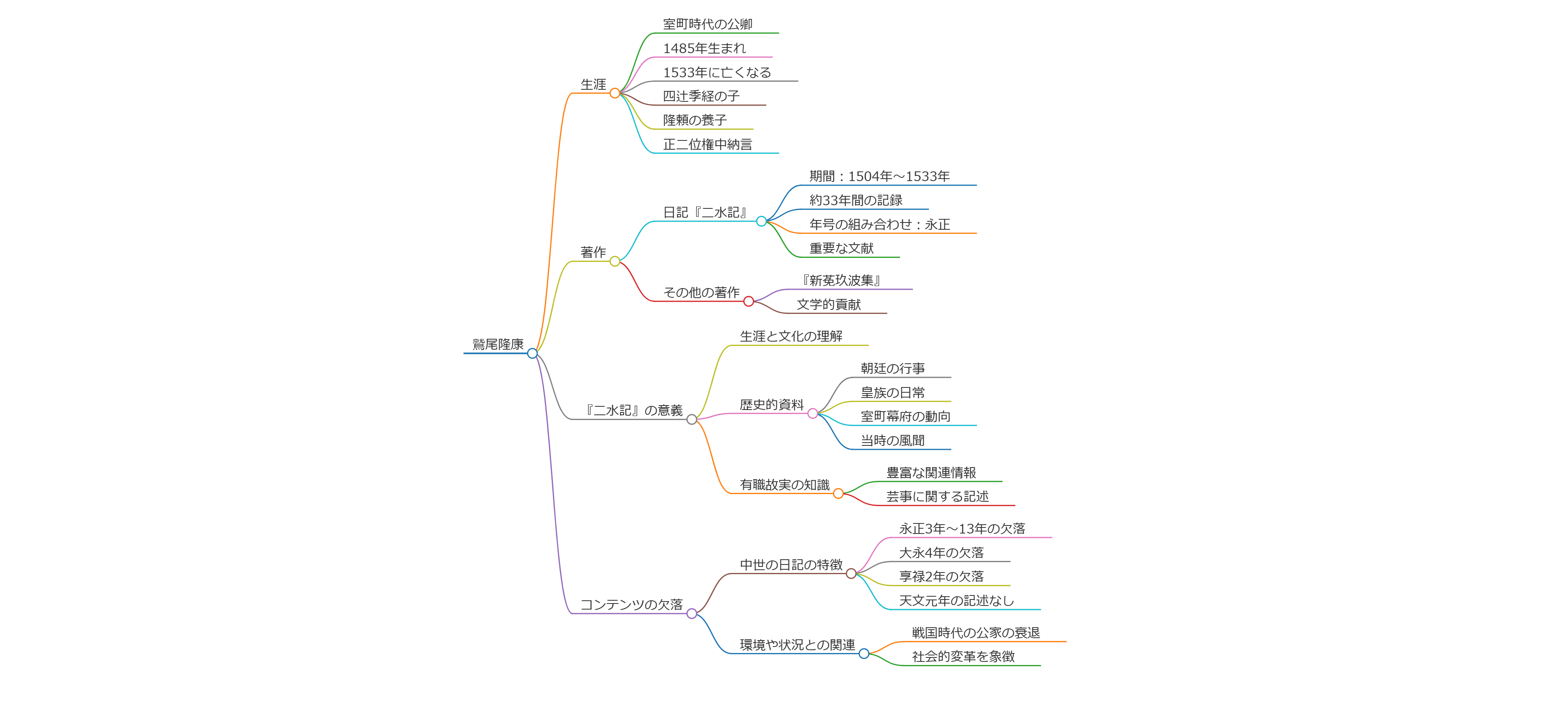

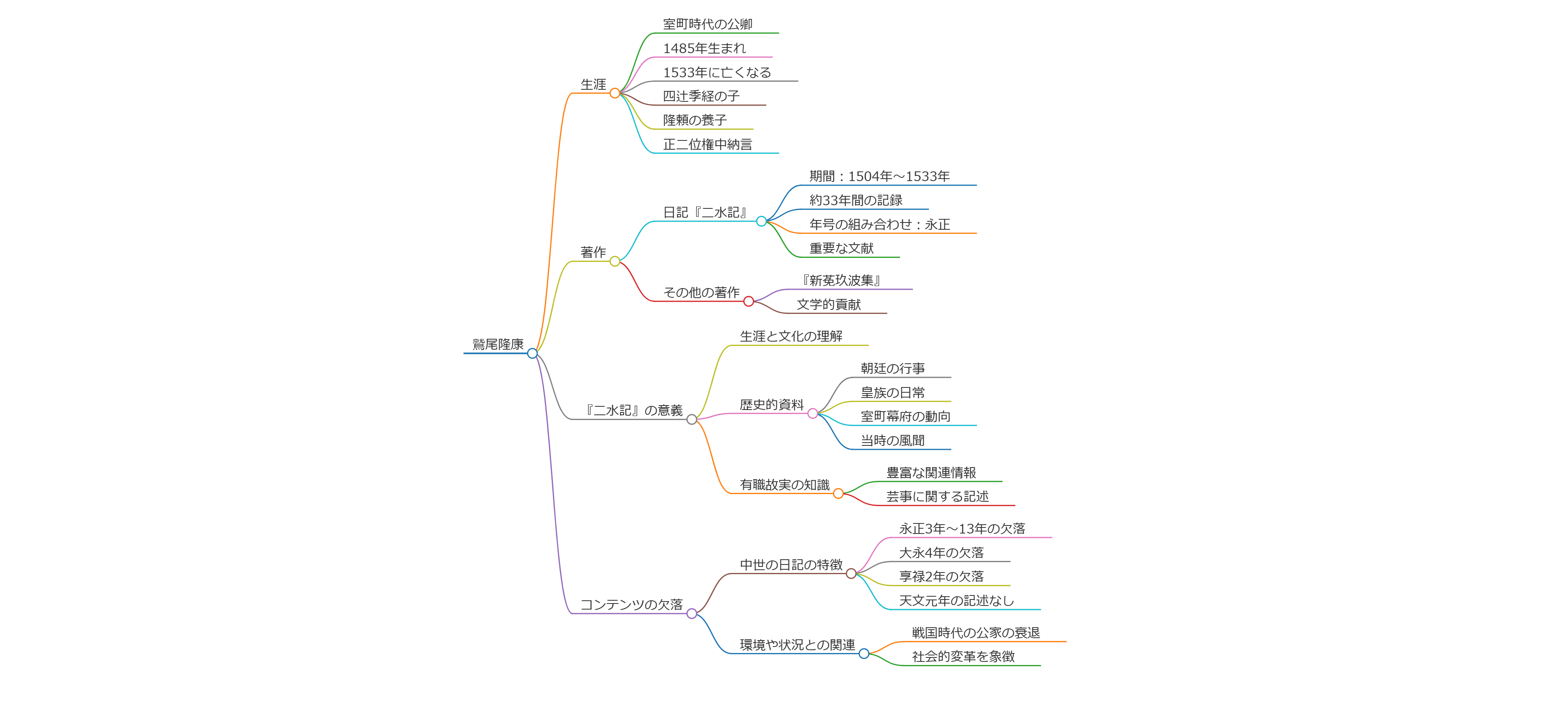

鷲尾隆康(わしお たかやす)は、室町時代の公卿および歌人であり、1485年に生まれ、1533年に亡くなりました。彼は四辻季経の子であり、隆頼の養子として知られています。官職としては正二位権中納言に至り、重要な役割を果たしました。

隆康の著作として特に有名なのが彼の日記『二水記』です。この日記は、1504年から1533年までの約33年間にわたるもので、彼の日常の出来事や思索が記録されています。日記の題名は、年号永正の「永」と「正」を組み合わせており、彼自身の心情や歴史的背景を反映した重要な文献とされています。

また、隆康は他にも『新莬玖波集』などの著作があり、彼の文学的な貢献も評価されています。特に彼の日記は、当時の社会情勢や文化を知る貴重な資料であり、後の歴史研究にも大きな影響を与えています。

鷲尾隆康の日記『二水記』は、彼の生涯や当時の文化、政治的状況を理解する上で欠かせない資料です。日記には、朝廷の行事や皇族の日常、室町幕府の動向、さらには当時の風聞なども記録されています。彼自身が有職故実に精通していたため、関連する情報が豊富に含まれており、芸事に関する記述も多く存在します。これにより、隆康は当時の文化的背景や遊芸の側面をも見せつつ、日本の歴史において重要な位置を占める存在となりました。

『二水記』の内容は、他の中世の日記と同様に欠落部分があり、特に永正3年から13年、大永4年、享禄2年などの記述が欠落しています。また、天文元年の記述は最初から存在しないことから、この年に日は残されていなかったようです。このような欠落は、隆康自身の環境や状況に関連していると考えられています。彼の日記は、戦国時代の公家の衰退を知る史料としての役割を果たしており、社会的な変革の時代を象徴するものとも言えます。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】