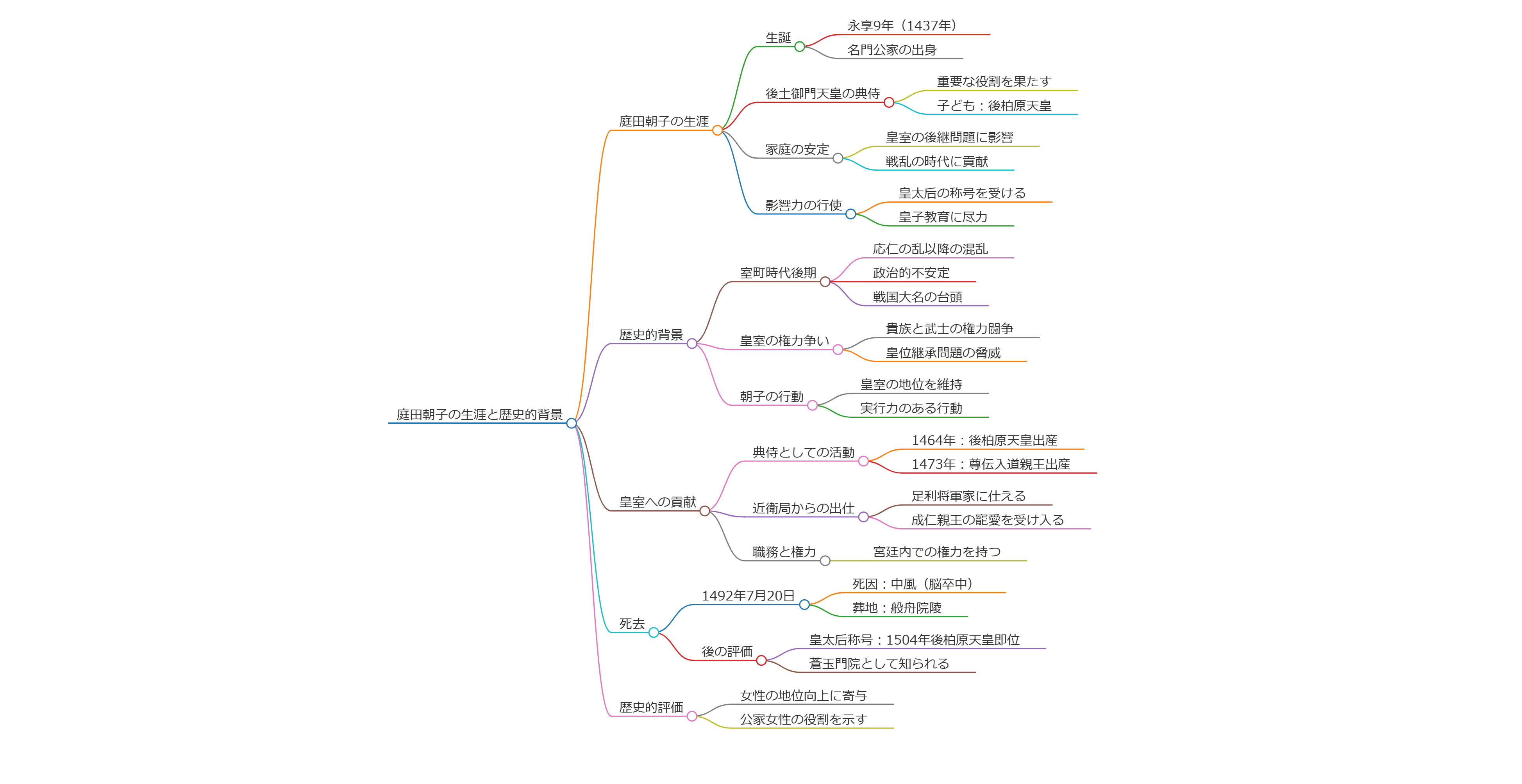

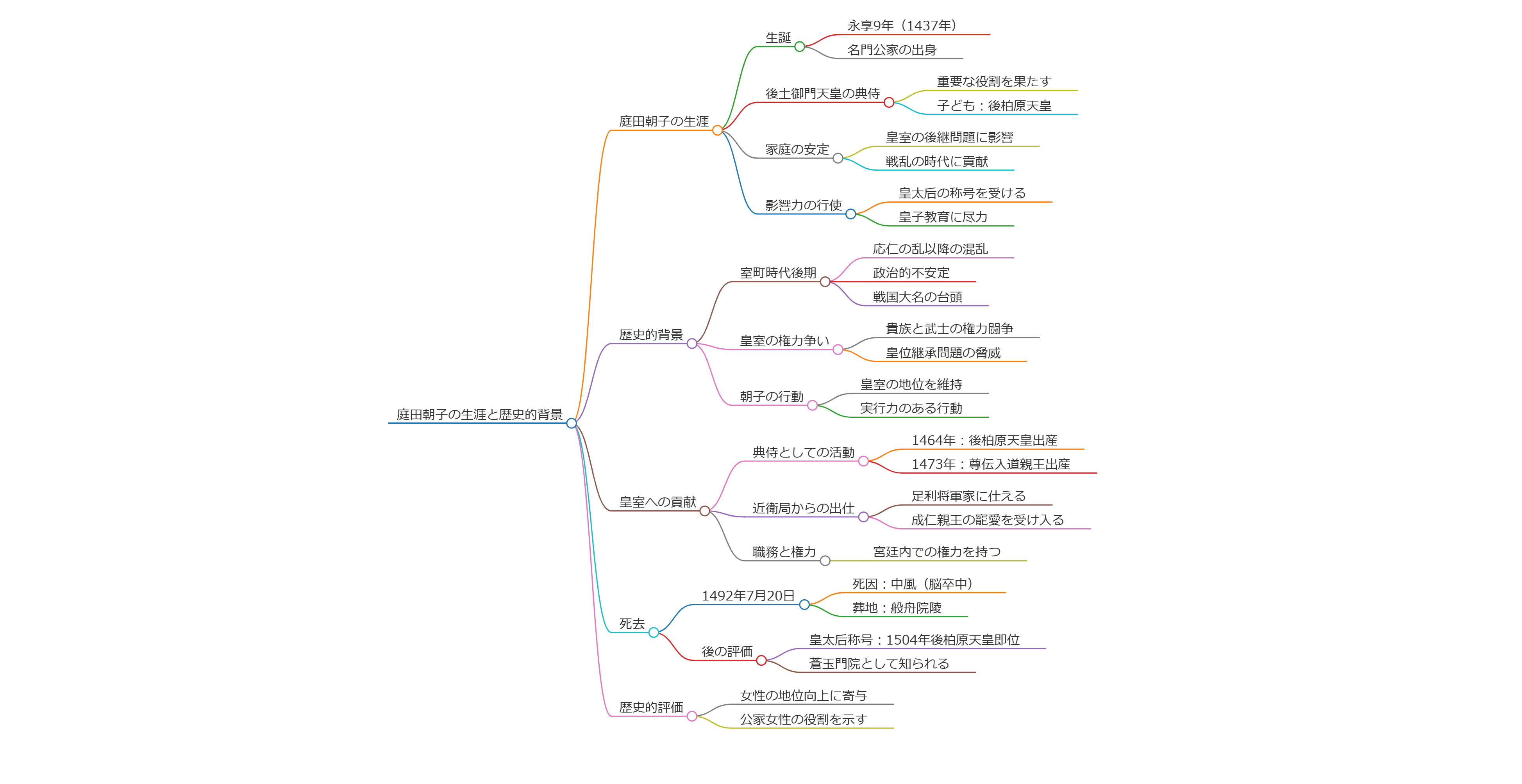

庭田朝子の生涯

庭田朝子(にわた あさこ)は、室町時代中期から後期にかけての重要な女性であり、第103代後土御門天皇の典侍(武士の妻)であり、後に贈皇太后となりました。彼女は永享9年(1437年)に生まれ、明応元年7月20日(1492年8月13日)に亡くなりました。父は権大納言の庭田長賢(重賢・政賢)で、彼女は名門公家の出身でした。

朝子は、後土御門天皇の皇妃として非常に重要な役割を果たしました。彼女は徳川幕府の動乱期において、特に家庭の安定と皇室の後継問題に大きな影響を与えました。彼女には、後柏原天皇(勝仁親王)といった子どもが生まれており、彼の治世において重要な役割を担いました。

歴史的背景

庭田朝子が活躍した時期は、室町時代の後期、特に応仁の乱(1467年 - 1477年)以降の混乱の時代でした。この時期、日本は政治的、経済的に不安定であり、各地での戦国大名の台頭が見られました。皇室は、権力を失いつつあった貴族や武士たちの間での権力争いに巻き込まれ、皇位継承問題が常に脅威となっていました。

庭田朝子は、後土御門天皇とともにこのような困難な時代を乗り越え、また、彼女自身の出自から得た影響力を利用して皇室の地位を維持するために実行力のある行動をとりました。具体的には、彼女は皇子的な愛情を持ち、後の天皇たちの教育と支援に尽力しました。

このように、庭田朝子は、ただの皇室の一員にとどまらず、歴史的な影響を及ぼす女性として、今でも多くの人々に語り継がれています。

生涯において、庭田朝子は後土御門天皇の典侍として知られるようになり、天皇との関係が確立される中で、1464年に後柏原天皇(勝仁親王)を出産します。この皇子は後に天皇として即位し、朝子の影響は彼の治世にも反映されました。彼女はまた、1473年に尊伝入道親王を産むこととなります。これにより、皇室への貢献は非常に重要なものとなりました。

朝子は元々「近衛局」という組織で足利将軍家に仕えていましたが、成仁親王(後土御門天皇)の寵愛を受け、皇室に入ることとなります。彼女は典侍に任命され、宮廷内での権力を持つこととなりました。1492年7月20日に急逝し、その死因は中風(脳卒中)とされています。

彼女の葬られた場所は、京都市上京区の般舟院陵であり、この陵には他の皇族の墓地も含まれています。彼女の後、1504年に後柏原天皇が即位した際には、皇太后の称号が贈られました。また、朝子は蒼玉門院としても知られており、彼女の院号は後の平安時代の女性たちに影響を与えました。

歴史的には、庭田朝子は女性の地位向上に寄与し、宮廷内での公家女性の役割を示す重要な人物として評価されています。

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】